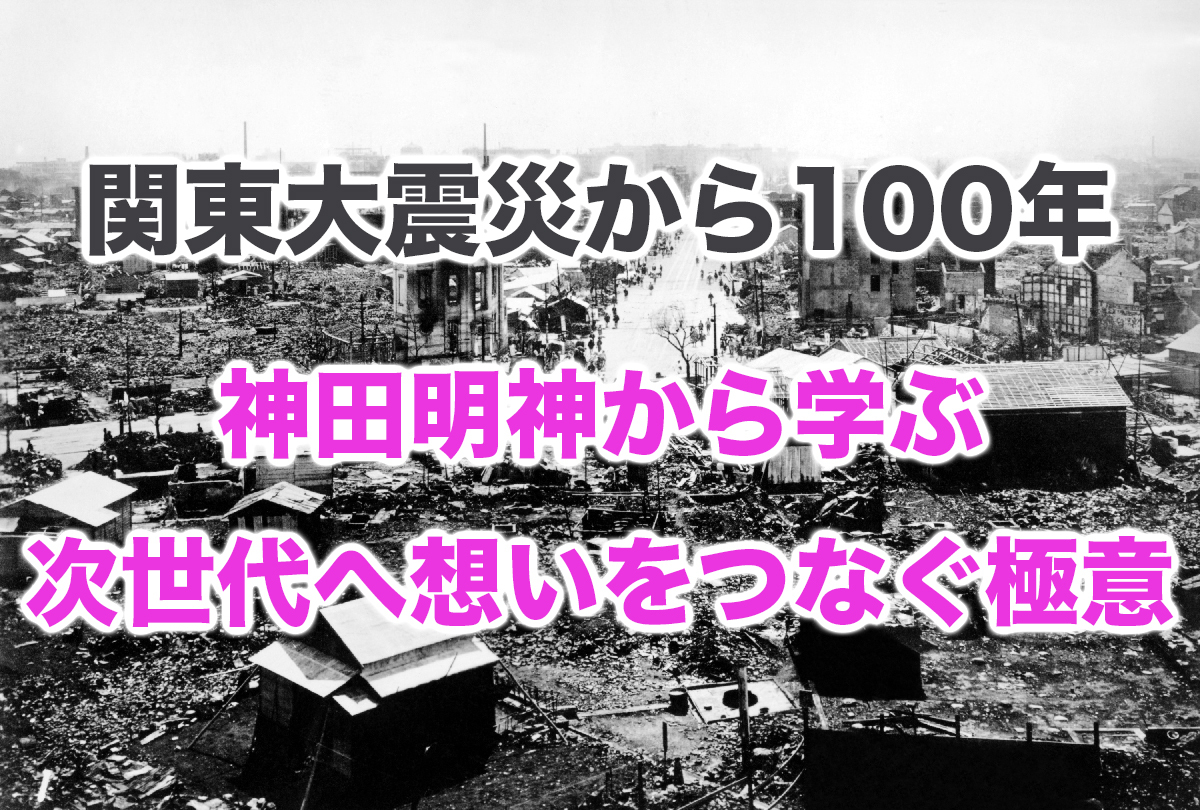

関東大震災から100年。神田明神の再建と「今」から未来へつなげること

9月1日で関東大震災から100年となります。

本コラムでは神田明神が関東大震災で焼失した社殿復興についての話と、神田明神の「今」の取り組みから次世代へつないでいく方法について、神田神社創建千三百年記念事業奉賛会専門委員も務められている藤岡洋保先生(東京工業大学名誉教授)と神田明神(神田神社)禰宜の岸川雅範さんにお話を伺いました。

藤岡 洋保 藤岡 洋保

1949年広島市生まれ。東京工業大学建築学科卒、同大学院修士課程・博士課程修了、工学博士。明治大学助手や東京工業大学助教授・教授を経て、同名誉教授。近代建築史の研究者で、建築思想とデザインや建築技術史、保存論を手がけ、歴史的建造物の保存に関わる。著書に「表現者・堀口捨己」(中央公論美術出版、2009、日本建築学会賞)、『近代建築史』(森北出版、2011)、『明治神宮の建築』(鹿島出版会、2018)など

岸川 雅範 岸川 雅範

神田神社禰宜。1974年東京都生まれ。博士(神道学)(國學院大學)。國學院大學兼任講師。著書に『江戸天下祭の研究 : 近世近代における神田祭の持続と変容』(岩田書院、2017年)、『江戸の祭礼』(KADOKAWA、2020年)など。

関東大震災からの復興とその後活かされた教訓

1923年9月1日11:58に発生したマグニチュード7.9の大正関東地震、いわゆる関東大震災の被害が主に何によるもののかがひとつのポイントになると藤岡先生は言います。関東大震災の被害額の9割以上が火事によるものでした。揺れ自体によるよりも、それによって各所で起きた火災が被害を大きくしました。木造が多かっただけではなく、被服廠跡ではメタンガスが地面から洩れ出したことも被害の拡大につながったようです。その最中、江戸時代に木造でつくられていた神田明神の社殿も焼失しました。

関東大震災後、東京市は公共建築の不燃化を進めました。区役所をすべて不燃化し、被災した117の小学校すべてを鉄筋コンクリートで復興しました。今でも当時の小学校がいくつか残っています。神田明神でも鉄骨鉄筋コンクリート造での再建が決定し、その建設資金のための寄付の募集がはじまりました。

関東大震災復興事業で、東京市には鉄筋コンクリート造建物が一挙に増えました。1930年には、関東大震災復興事業の終わりということで復興祭が開催されました。その時点で、面積比率で見れば、東京市管轄の建物の46%が不燃化されていました。

その後の太平洋戦争の際の東京大空襲で多くの建物が焼失したなか、神田明神では、本殿と拝殿、幣殿を鉄骨鉄筋コンクリート造にし、屋根を銅板葺にしたおかげで、被害をまぬかれました。関東大震災後の教訓が活かされた結果でした。

神田明神は未完成? 今を後世につたえる重要性とは

神田明神の本殿・幣殿・拝殿は、二人の著名な建築家が関わって鉄骨鉄筋コンクリート造で復興されています。日光東照宮の修復などを手掛けた大江新太郎と、市政会館・日比谷公会堂などを設計した佐藤功一の両氏が設計し、昭和6年(1931)2月に工事着手後、昭和9(1934)年5月に完成しました。

その鉄骨鉄筋コンクリート造の社殿では、拝殿を大きくしたり、一部を土間床にするなどして、近代のニーズに合わせています。そこでは、小屋組を鉄骨にして軽量化し、柱本数を増やして、1本ごとの柱を細くするなど、武骨になりがちな鉄骨鉄筋コンクリート造を、あたかも木造のように見せる工夫が随所に見られます。

ここで意外な事実があります。

実は、神田明神の関東大震災復興事業はまだ完了していません。神田明神再建事業は未完成のままなのです。

藤岡先生によると、神田明神の本殿は、瑞垣と玉垣で二重に囲われることになっていました。しかし資金不足で昭和9年の時点では垣はつくれず、昭和13年に瑞籬だけが完成しました。鉄骨鉄筋コンクリート造の楼門などが大江の弟子の望月和作によって設計されていましたが、その後の日中戦争・太平洋戦争で復興計画は延期になり、今日に至っています。神田明神の関東大震災復興事業はまだ終わっていないのです。

やはり神社では神様が一番大切であり、神様が祀られている社殿の修復は最も重要なことだと岸川さんは捉えられています。

ミニ解説災害リスクがあったときにやるべきこと

神田明神の本殿は高台の「台地」の上にあり、水害、土砂災害や地震の揺れやすさなどの災害リスクが低い土地といえます。

災害リスクの備えを行うには、まず「どのような災害のリスクがあるのか」を確認しましょう。水害であれば洪水なのか、高潮なのか、低い所に水が集まって排水不良になる内水氾濫なのか。あるいは土砂災害か、地震時の液状化や津波なのかなどです。

例えば、洪水や土砂災害が発生したとき、2階以上に被害がおよぶ地域であれば、早めに安全な場所に避難が必要です。避難先は自治体が定める避難所だけではなく、安全な場所にある親類・知人宅や旅館・ホテルなども含まれます。どのような災害で避難の必要があるか、その方法やルート、避難先を確認する必要があります。

一方で、水害のリスクがある地域でも、床上に及ばなければ大きな被害には至りませんし、2階に避難(垂直避難)ができる場合もあります。豪雨や浸水が始まっている中で避難所などに行くよりも、2階に避難することで我が家で過ごすことができれば、大事なものや非常時の備蓄は2階に置くなどの対策が必要です。

地震のリスクであれば、まずは家屋の耐震性です。古い耐震基準の家屋は、大きな地震で倒壊してしまうリスクも高くなります。続いて、地盤の揺れやすさや地盤の液状化リスクを知っておくと良いでしょう。液状化現象では、家屋は無傷でも周辺の上下水道、都市ガスなど都市インフラに長期の影響が及ぶ可能性もあります。

我が家はどのような災害リスクがあるか、2階に避難することが可能か、安全な場所に避難する必要があるかを確認してから、適切な非常用かばんや防災グッズなどをそろえることが望ましいでしょう。

横山 芳春 横山 芳春

だいち災害リスク研究所所長・地盤災害ドクター

地形と地質、地盤災害の専門家。災害が起きた際には速やかに現地入りして被害を調査。広島土砂災害、熊本地震、北海道胆振東部地震、山形県沖地震、逗子市土砂災害等では発生当日又は翌朝に現地入り。

現地またはスタジオから報道解説も対応(NHKスペシャル、ワールドビジネスサテライト等に出演)する地盤災害のプロフェッショナル。

神田明神の耐震性の実際について

神田明神は関東大震災で当時の社殿が焼失し、さらに鉄骨鉄筋コンクリート造で再建されてから90年になります。もちろんこれまで様々なタイミングで補修などはされているものの、再建されてから90年近くが経過しており、その耐久・耐震性については実際どうなのでしょうか。

岸川さんによると耐震性については神田明神でもしっかり調査をされているそうです。そしてその結果は、現在の耐震基準と照らし合わせても、神田明神の社殿は特段大きな問題はないという結果だったそうです。

その調査結果について、藤岡先生は再建当時の設計と構造計算が良かったと語ります。

神田明神の構造計算は構造学者で東京タワーの設計でも有名な構造家である内藤多仲の影響が大きくあると言います。神田明神の構造計算には内藤多仲の弟子が関わっています。

藤岡先生は、良い構造化とはどれだけブラックボックスが大きくても、ただ構造計算ソフトだけに頼らず、さまざまな想像力を働かせて、対応策を考えていることが大事で、神田明神にはそれがあった結果、耐震性が今も問題ない状況になっているのではないかと推察しています。

神田明神と地域とのつながり

地域とのつながりという意味では神社と氏子の関係性に変化が起こっています。例えばある地域の町会長さんがその町に住んでいないということが起きています。また再開発などで町会自体が無くなってしまうことも想定されています。また神輿の担ぎ手が不足する自体も想定され、実際に今年の神田祭でもあったそうです。

禰宜の岸川さんは100年後に神社自体が無くなることはないため、神田明神の施設を活用し、もっと氏子との「今」の関係性を大事にするような取組について重視されています。

インバウンド需要の影響で外国からの観光で神田明神を訪れる人たちも多いわけですが、そこに一喜一憂することなく、地元との結びつきを強くされることを意識されていました。

最後に

藤岡先生はリスクゼロ社会に警鐘を鳴らします。どんなに頑張っても「リスクをゼロ」にすることはできないと言います。例えば建築基準法に対応しているのに壊れたとクレームを言う人がいたとしても、建築基準法にはどこにも建物が壊れないとは書いていません。

そのうえで建築基準法で認識してほしい考え方について藤岡先生は「1980年以降、人間が逃げるだけの時間を稼げるだけ立ち続けることだけが求められている」とし、もし仮にどんなに壊れない建物を作ろうとしたら、それはコストが掛かり非現実なものであり、そもそも家を建てられなくなると。結局安全というのは社会の了解事項であるため、幻想的なハードルが高くなり、期待感があまりにも高くなるのは危険だと言います。

そして神田明神も現在まさに次の世代に向けてつなぐための取り組みをしているわけですが、例えば社殿についても、全部開けられるところは開けて状況を確認をすることは、藤岡先生も建物をよく知ることにつながるので、将来のメンテナンスの際も有効に作用する健康診断だと言います。まさに「いま」やっていることが将来につながり、建物の中をしっかりと確認し適宜補修などを施すことは、さくら事務所の手掛けるホームインスペクション(住宅診断)にも通じるものがありました。

岸川さんは「その先の100年なんて僕も生きてないんで」と笑います。そして「まず目の前にあることをコツコツやり、今やっていることが未来やその後の歴史に反映されると思います。ちなみに今は、先輩方がやってきたことが反映されていて参拝者が増えているという現状を作っていると思うんで、今ここで何をやるかってことが重要だと思います」

さらに「100年先まで考えるレベルではないんで、社殿の修復をしっかりやって、お祭りをしっかりやり続けることで未来につながるんじゃないかな」と岸川さんは確信しています。

さくら事務所は「人と不動産のより幸せな関係を追求し、豊かで美しい社会を次世代に手渡すこと」というパーパスがあります。神田明神の岸川さんのお話からは同じものを感じました。まさに目の前の最善を尽くし、それを次の世代に伝えることで未来を作っていく。しかもそれをすでに神田明神は1200年以上続けているわけです。

そして昔からの氏子との関係性でそこにあるべき存在だった神田明神は、100年前の震災で本殿が焼失しました。その後の再建では、もしかすると再び焼失する可能性がある木造より現在の鉄筋コンクリート造の社殿としてそこに在ることを選択しました。それは焼失せずに必ずそこに「在るべき存在」としての必要性からでした。そして後の東京大空襲では焼失せず、今も「在るべき存在」としてそこに鎮座しています。

私たちが住む「住宅」における災害対策もしっかりとしておきたいところ。水害の可能性がある立地は往々にして土地が相対的に低く、したがって土が堆積してできた土地柄であることも多く、同時に地盤も弱く揺れやすい傾向にあります。

水害可能性については「ハザードマップ」を

https://disaportal.gsi.go.jp/

地盤の強さなど土地柄については「国土地理院地図」を

https://maps.gsi.go.jp/

それぞれ活用することである程度の現状把握は可能です。また建物の耐震性については「耐震診断」や、その結果に応じた「耐震改修」が必須。

全国のほとんどの自治体で耐震診断や耐震改修工事の補助事業(補助金制度)が実施されています。条件は各自治体や年度ごと、また建物の規模などにもよって異なるものの、数万円から数百万円の補助を受けられるケースもありますのでぜひご活用を。

災害など自然現象と上手に付き合うことが大切です。

長嶋 修 長嶋 修

だいち災害リスク研究所 上席研究員

1999年、業界初の個人向け不動産コンサルティング会社『株式会社さくら事務所』を設立、現会長。2008年、NPO法人日本ホームインスペクターズ協会設立、理事長に就任。2018年、らくだ不動産株式会社の会長に就任(現顧問)。様々な活動を通して『中立な不動産コンサルタント』としての地位を確立。国土交通省・経済産業省などの委員も歴任。新著に『バブル再び 日経平均株価が4万円を超える日』(小学館新書)他、著書・メディア出演多数。NHKドラマ『正直不動産』監修。

今さら聞けない耐震性能の思い込み

住宅に設定されている耐震等級1〜3のなかで、耐震等級1は安全か?

結論・・・ ×

耐震等級1とは・・・大地震が発生したときにギリギリ逃げられることを想定した等級で、地震発生後に引き続き住み続けられるかどうかは難しい程度

世の中の新築住宅のうち耐震等級1〜3はどの程度の割合なのか?

耐震等級がわかる住宅性能表示制度(任意)は、約半数の新築住宅で利用されています。

そのうち約8割〜9割の住宅が耐震等級3になっています。

<ちなみに>

耐震等級1を耐震等級3にするためにはプラス50万円程度〜の費用が必要になります。

もし耐震等級1の住宅だった場合、制震ダンパーを取り付ければ耐震等級3の性能と同レベルになるか?

結論・・・ なりません

例えば耐震等級1の住宅を販売している会社でも、耐震等級を上げるか制震ダンパーを取り付けるかの二択を迫る販売をしている会社もあります。

制震ダンパー・・・各メーカーがそれぞれの基準で販売しているため、現在は過渡期です。木造住宅に取り付ける制震ダンパーはそれを取り付けることで耐震性が大きく強化されるわけではありません。本来、制振ダンパーは繰り返しの揺れに強くし、耐震性能を長持ちさせることを目的にしています。つまり、耐震等級1の家に制震ダンパーを取り付けても耐震等級3並の性能にはなりません。

もしも購入する家が耐震等級1で販売されている場合、耐震等級3にするオプションと制震ダンパーを取り付けるオプションがあれば、大きな地震に強くしたいなら、迷わず耐震等級3にするオプションを選択してください。

耐震等級3”相当”で販売されている住宅は安心なのか?

結論・・・ ×

基本的に耐震等級は、審査を通過してお墨付きをもらって初めて言えるものです。

耐震等級3”相当”と言われるものは、正式な審査をしていないが、一定の根拠を元に耐震等級3相当とうたっているものです。ここでよくありがちなのが、審査基準の一部を満たしているからうたっていることです。一部を満たしているからといって審査をクリアした耐震等級と同じ性能にはなりません。

正式な耐震等級3を取得しておけば、税制優遇や地震保険(半額)などが利用できるため、10〜20万円ほど掛かる検査費用分は確実に取り戻せるほどの制度優遇があります。

しかし、耐震等級3だから安全ではなく、立地や性能維持も加味しないといけません。

いくら耐震等級3でも災害に脆弱な地盤であったり、シロアリに捕食されていたりすると、まったく意味をなしません。例えば阪神淡路大震災ではシロアリに侵食された家が多くあったことが報告されています。そういった家のメンテナンスも耐震性を守るうえでは非常に大切になります。

すぐできる耐震アップ方法はありますか?

結論・・・ いますぐできるものはないが、短時間でできることはある

ただ、もしリフォームを絡めるような話であれば、例えば瓦の屋根を金属の屋根に変えるなど軽くすることは耐震アップにつながります。

大きな地震に直面した際、命を助けるために短時間でできること

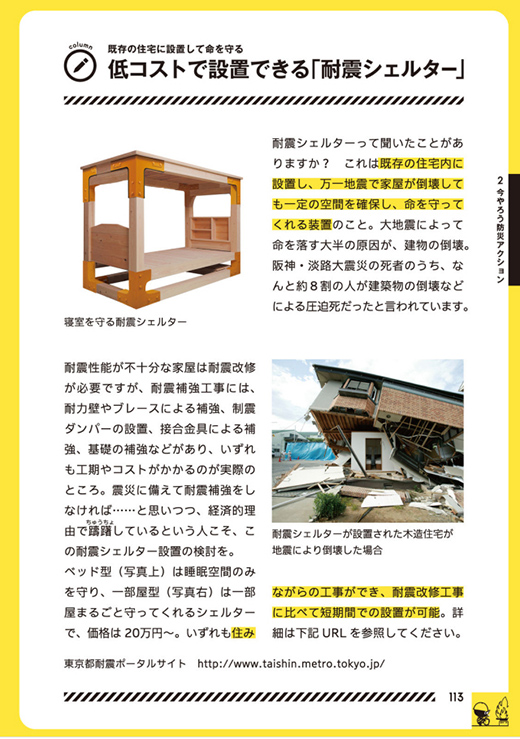

<耐震シェルター>

・耐震シェルターを家の中に設ける(費用:30万円〜 補助金などもある)

・就寝場所が1F ではなく、2Fだと命が助かる可能性があります。(木造は)1Fのほうが亡くなるリスクが高いと言われています。

・外壁塗装の塗り替えも、資産価値や家の寿命だけではなく、いちばんは命に関わることを扱っていると認識することは大切です。

<家具の配置>

・寝ているところに本棚が倒れる配置にしない

・本棚・食器棚は長手方向に倒れる

・極度に重い什器が複数置かれた部屋を作らない(特に2Fのどこかに重い大型の本棚、大型の水槽などを固めない)

・家具が倒れて部屋の入り口をふさぐような配置にしない

<擁壁>

・現在の基準に満たない擁壁(不適格擁壁)が日本中にあるのが現状。

・我が家の擁壁チェックシート(案)を参照

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000067.html

資料内4P〜7Pは耐震性に問題を抱えている可能性が高い擁壁です。

そのためここに該当する擁壁に何か心当たりある場合は注意が必要です。

擁壁は擁壁内に溜まった水を如何に出していくか、水抜き穴がちゃんと機能しているか、ゴミが溜まらないようにしないといけません。また、すでにひび割れ、擁壁がずれたり、膨らんできているようなものは危険です。2mに達していないような低い擁壁は作られるときの審査が甘く、排水などに問題がある擁壁が少なくありません。低いからと言って安心できるわけではないのです。

田村 啓 田村 啓

だいち災害リスク研究所研究員

大手リフォーム会社にて、設計・施工管理・営業と常に住宅を購入する一般ユーザーに接する業務へと幅広く従事。多くの戸建て・マンションを扱い、その後さくら事務所に参画。

その経験とコミュニケーション力を活かし、ホームインスペクションはもちろん、ご依頼者様の住まいに関するお悩みに応えている人気インスペクター。

NHKドラマ「正直不動産」インスペクション監修も担当。