タワーマンションは水害に弱い? 浸水に備える手段と今から実践できる対策

タワーマンションは水害と無縁に感じられるかもしれません。確かに高層階と水害は結びつかないかもしれませんが、実は多くのタワーマンションの地下には配電盤や受水槽、給水ポンプなどライフラインの心臓部があることから、水害が電気や水道といった機能の停止に直結してしまうおそれがあります。

タワーマンションは水害に弱いのか

タワーマンションの高層階はもちろん水害の被害に遭う可能性は低いですが、次のような理由からタワーマンション自体は決して水害に強いとはいえません。

重要な設備が地下にある

これまで多くのタワーマンションを見てきましたが、分譲時から電気室が1階以上にあるマンションを、私は1つしか知りません。つまり、ほとんどのタワーマンションは地下に電気室があります。

地上階はできるだけ住戸や共用部に充てたいという事情や意向から、受水槽や給水ポンプなどライフラインに直結する重要な設備も地下に作られるのが一般的です。こうした設備を屋上に持ってくるという手もありますが、風雨にさらされるため防水等の施工が余計にかかってしまうことになります。

重要な設備が地下室に設置されている理由として、かつては豪雨被害が少なかったということも挙げられると思います。しかし、近年は台風に加え「ゲリラ豪雨」や「線状降水帯」といったこれまで存在していなかった事象によって水害およびタワーマンションの浸水被害が多発しています。

移設・水密には高額な費用がかかる

浸水被害に遭わないためには地下室の設備を移設すればいいわけですが、それには高額な費用がかかります。また、地下の電気室などを完全防水の水密にするのも有効ですが、こちらも費用が高額なため、いずれも全てのマンションにとって現実的な選択肢とはいえません。

駐車場が機械式であることが多い

地下室の設備だけでなく、機械式駐車場が水没してしまったというケースも少なからず報告されています。機械式駐車場には排水ポンプが備えられていますが、集中豪雨は想定されておらず、排水能力には限界があります。加えて、強い雨により操作盤が安全上の理由から制御され、車を出したくても出せなくなってしまう可能性もあります。

一方、地下の電気室などに外からの水を排水できるポンプが備えれられているということは基本的にありません。タワーマンションの高層階はもちろん被害に遭う可能性は低いですが、地下室に重要な設備があることが多く、駐車場が機械式のケースも多いことから、タワーマンション自体は決して水害に強いとはいえません。

タワーマンションの水害に備える有効な手段は

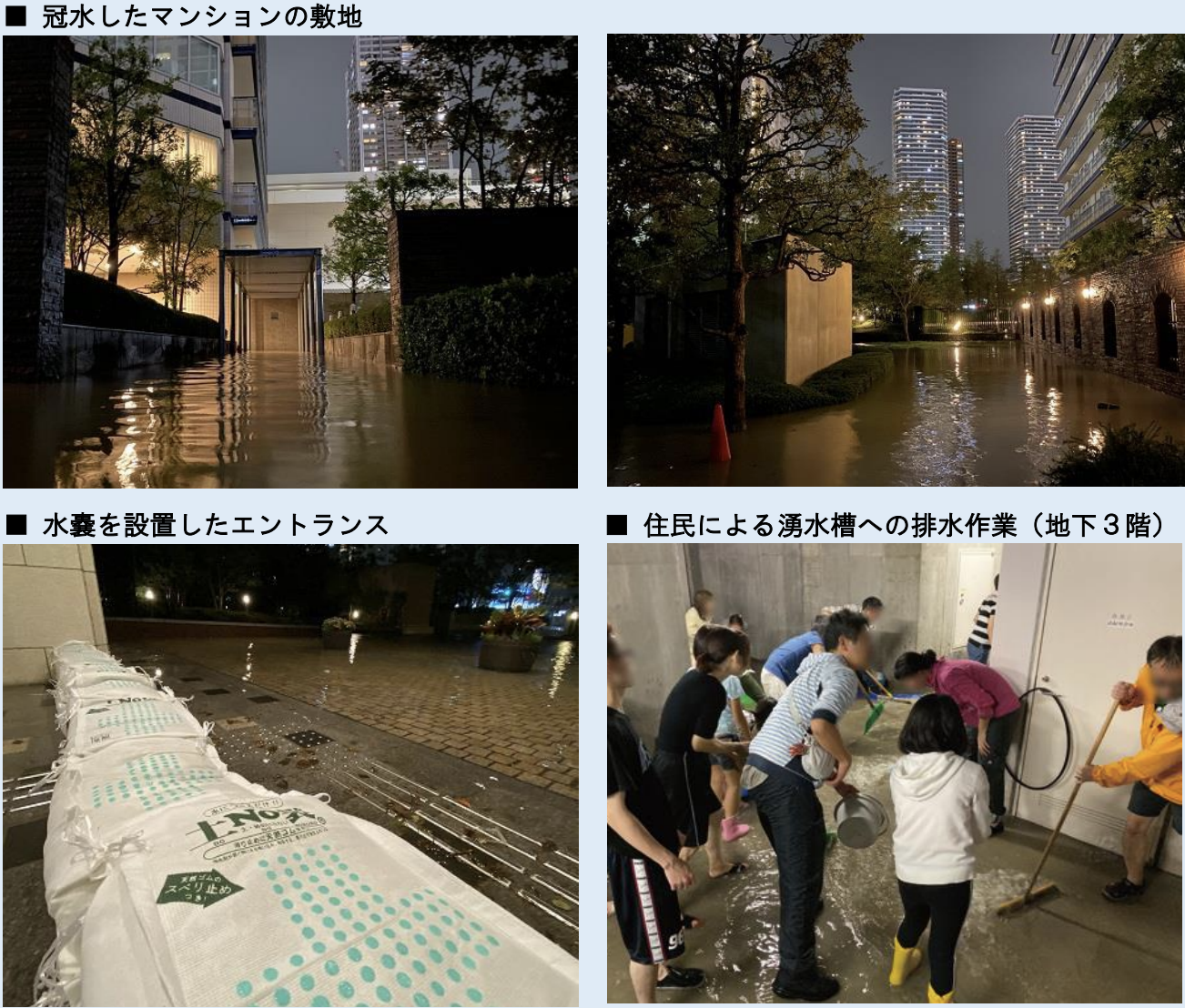

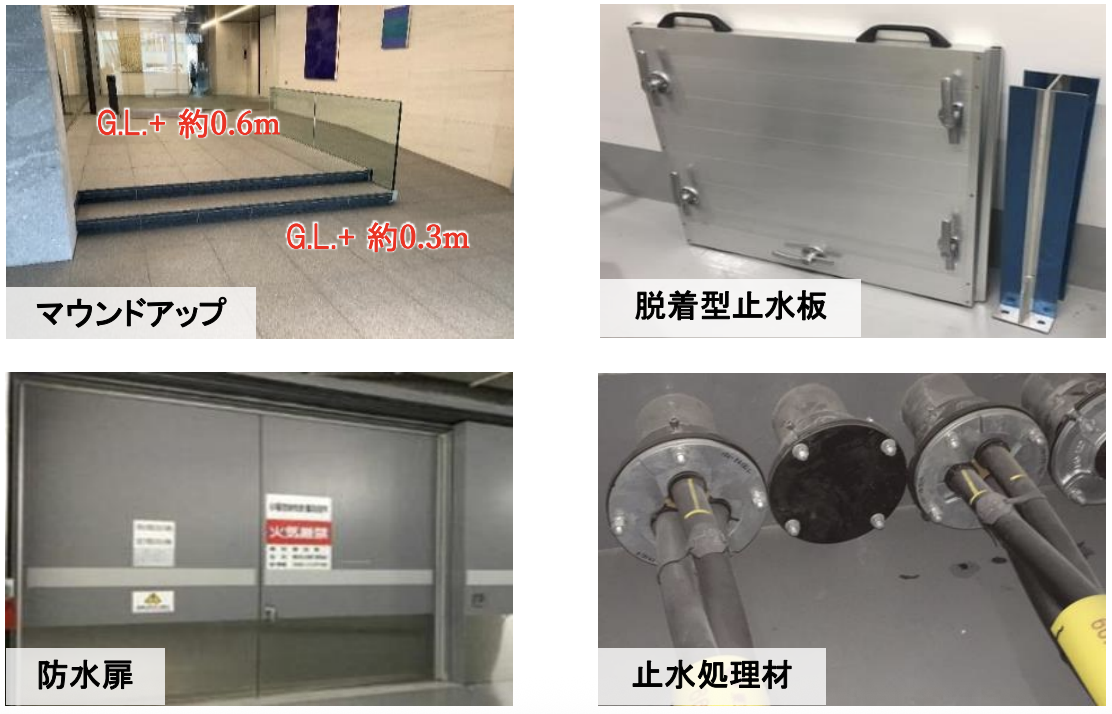

1階であれば、止水板や土嚢、水嚢の設置などの浸水対策が取れますが、地下となると対策は容易ではありません。

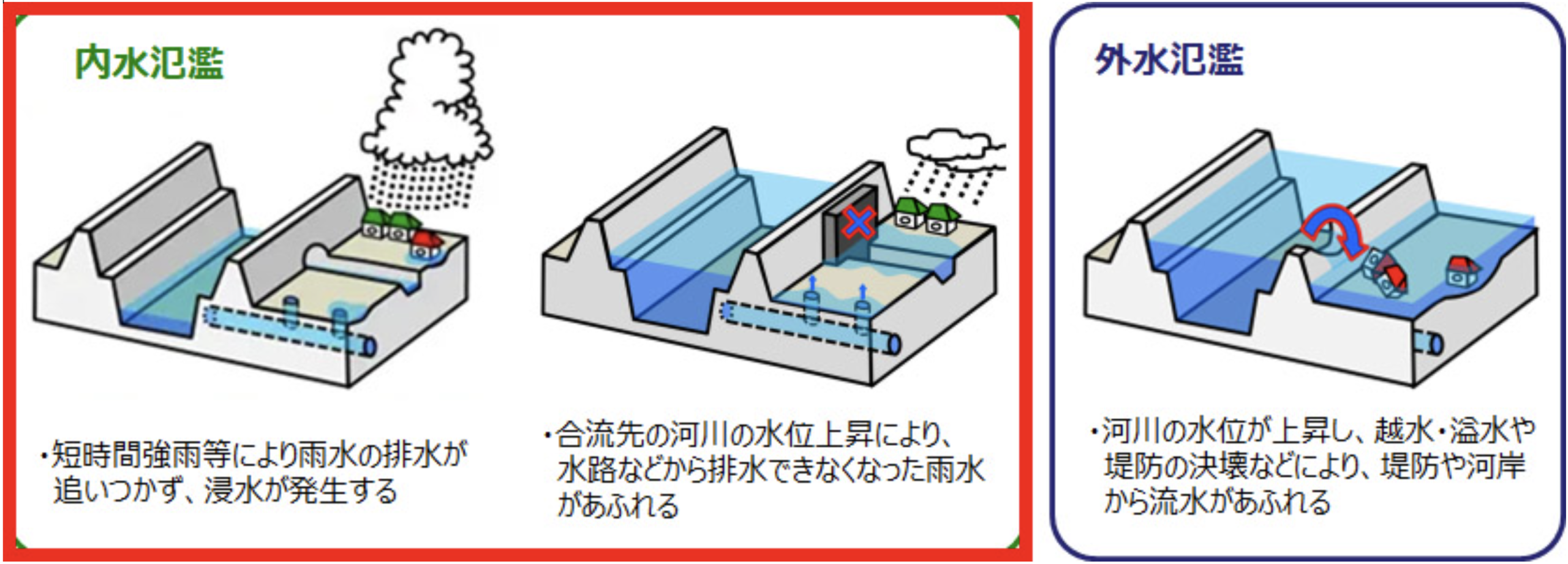

「浸水」というと川の氾濫をイメージするかもしれませんが、2019年に川崎市のタワーマンションに甚大な被害をもたらした台風19号は、多摩川を氾濫させたわけではありません。河川の水位が上昇し、決壊などにより流水があふれることを「外水氾濫」と呼ぶのに対し、短時間の豪雨により雨水の排水が追いつかずに発生する浸水や河川の水位上昇により排水できなくなった雨水があふれることを「内水氾濫」と呼びます。

近年、多発しているのは内水氾濫による浸水被害であり、2019年の川崎市のタワーマンションの被害も内水氾濫によるものです。内水氾濫を抑えるとなると、下から上がってくるものに対策することになるため、メカニズム的には雨水の排水がどのように公共の排水管と接続されているのか、公共の排水管との高低差などをしっかり調べる必要があります。

当然、管理組合だけでは手に負えないため、設計者や設備の施工者、あるいはマンション管理コンサルタントなどと一緒に考えていかなければ、対策しようにも「どこを対策すれば効果的なのか」「そもそも対策する必要があるのか」は判別できないでしょう。

自分たちで取り組めるタワーマンションの水害対策

従来、タワーマンションと水害は無縁であり、管理組合の中で話題になることもほとんどありませんでした。しかし、実際に大きな被害を受けたマンションがあり、降雨量は年々増加している印象があります。被害に遭わないような対策をするには専門家への相談が不可欠ですが、自分たちでできる対策もあります。

水害リスクを知る

まず最初にしていただきたいのは、マンションが立地するエリアの水害リスクを知ることです。東京、横浜、川崎あたりはとくに最近、ハザードマップが充実してきています。見ていただきたいのは「洪水」と「内水氾濫」のハザードです。

浸水想定によって取るべき対策のレベルは変わってきます。たとえ浸水想定が数mで対策しようがないと思われたとしても、止水板やビニールシートなど水の浸入を抑えられようなものを用意しておくだけでも安心できます。

ハザードマップはかなり深刻な事態を想定しています。簡易的なものしか用意できなかったとしても、想定に満たない浸水には対応できるはずです。

防災グッズを「備えて終わり」にしない

防災グッズは、いざというときに使用できてこそ備える意味があります。たとえば発電機を導入したとしても、試運転もせずに倉庫にしまったままにしていては、有事の際にすぐ使用することはできない可能性があります。

また、管理組合の理事や防災委員は一般的に数年で交代するため、後任の方が使用方法や防災グッズの有無さえも知らないということにもなりかねません。なかなか難しいと思いますが、できれば災害関係の委員については任期を設けず、健康や年齢などの理由から退く際には後任の方にしっかり引き継ぐことが大切です。

大切なのは常日頃から訓練しておくこと

理事や防災委員の方だけでなく、すべての住人が有事の際に取るべき行動を理解するためにも定期的な防災訓練が欠かせません。防災グッズについても、使用方法を把握しておくだけは足りず、実際に使ってみることが大切です。

過去には、浸水想定区域内のマンションで分譲直後に豪雨に見舞われ、機械式駐車場の浸水を防ぐためにあらかじめ設置されていた止水板を使おうとしたものの、鍵が見つからず適切に対応できなかった事例がありました。入居したばかりの時期でも、地震や水害は突然発生する可能性があります。入居直後は慌ただしいものですが、何よりも先に防災訓練を行っておくことが大切です。

保険の見直し

2019年の台風被害では、火災保険には加入していたものの水災特約を付けていなかったために保険金が支払われなかったマンションが複数ありました。仮に水災特約が付いていたとしても、浸水被害が必ず補償されるとは限りません。浸水の「深さ」が基準に満たなければ、設備が浸水してしまったとしても保険はおりません。

「保険に入っているから大丈夫」と安心せず、想定されるリスクと補償内容を照らし合わせ、適切かどうか今一度見直されることをおすすめします。ただし、個人が所有する車両はマンションの共用部を対象とする総合保険の対象にはなりません。地下の駐車場に車両を停めている方は、ご自身の自動車保険を今一度見直してみましょう。

まとめ

地球温暖化と雨は密接に関わっているともいわれており、今後も降水量は増えていく可能性があります。従来は安全とされていた地域でさえも、水害のリスクはゼロではありません。「うちは大丈夫だろう」とは思わず、まずは水害リスクを知ることから始めてみましょう。浸水を完全に防ぐ対策をするには専門家への相談が不可欠ですが、管理組合や住人ができる備えも少なくありません。