2025年不動産は大暴落するのか? 金利上昇・2025年問題・新築供給減の影響は

2024年も、引き続き不動産価格は高騰傾向を維持しました。しかし、水面化で物件種別やエリア間の格差は広がっており、2025年もこの格差は拡大していくものと見られます。

2024年の不動産市場を振り返る

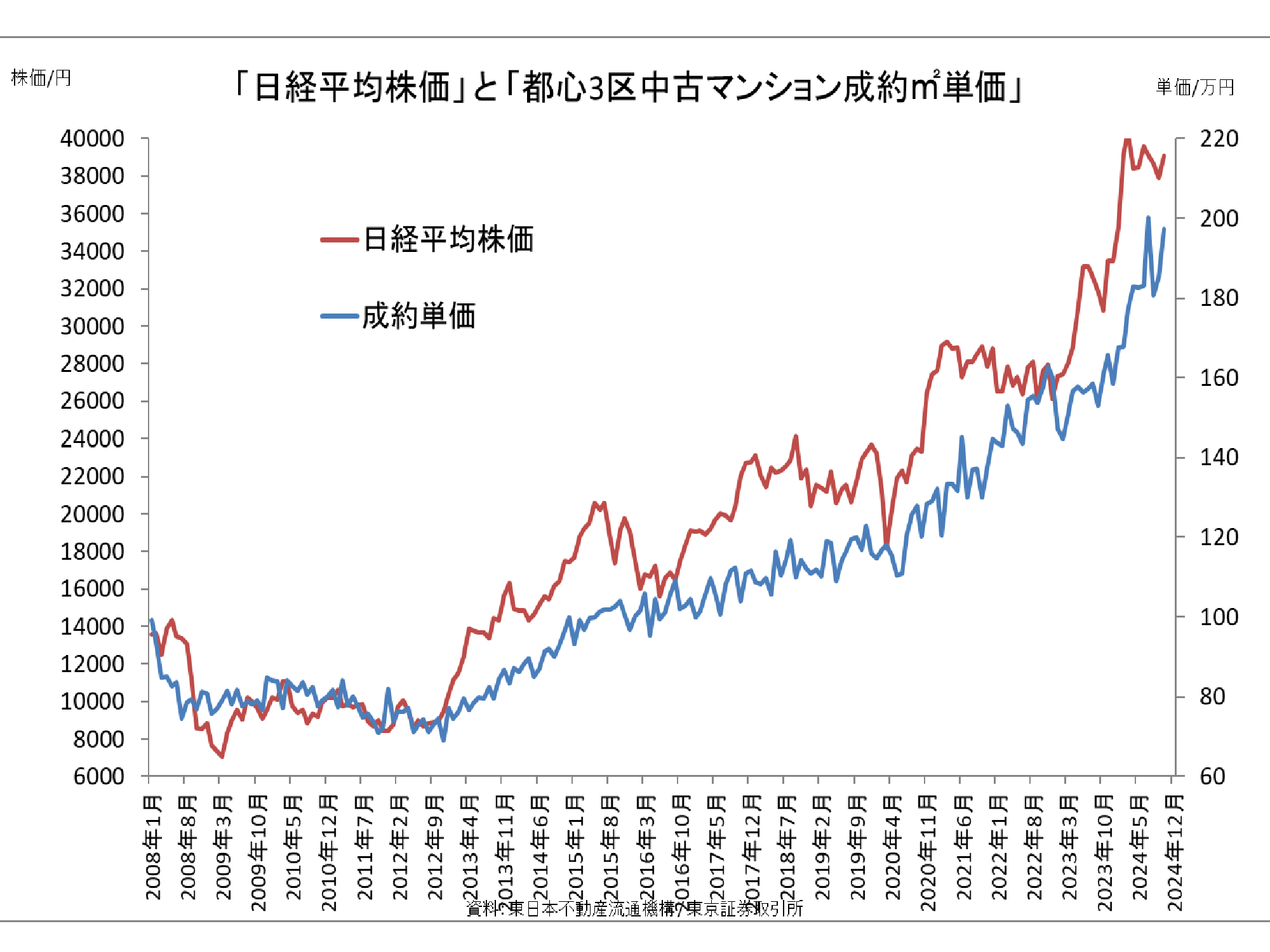

2024年、年明けから日経平均株価はぐんぐん上がり、3月に4万円を超え、7月には一時4万2,000円を超えました。利上げや円高傾向もあって、2024年後半4万円弱で推移しています。

マンション価格も、日経平均株価に連動して上昇基調にあります。しかし、株価に連動するのは一部エリアの不動産のみです。上記グラフは都心3区(千代田区・中央区・港区)の中古マンション価格と日経平均株価の推移を表していますが、都心5区、7区程度まで広げても大きな違いはありません。逆に言えば、都心や駅前、駅近以外のマンションはここまで高騰しておらず、郊外のマンションは失速感も見られ始めています。

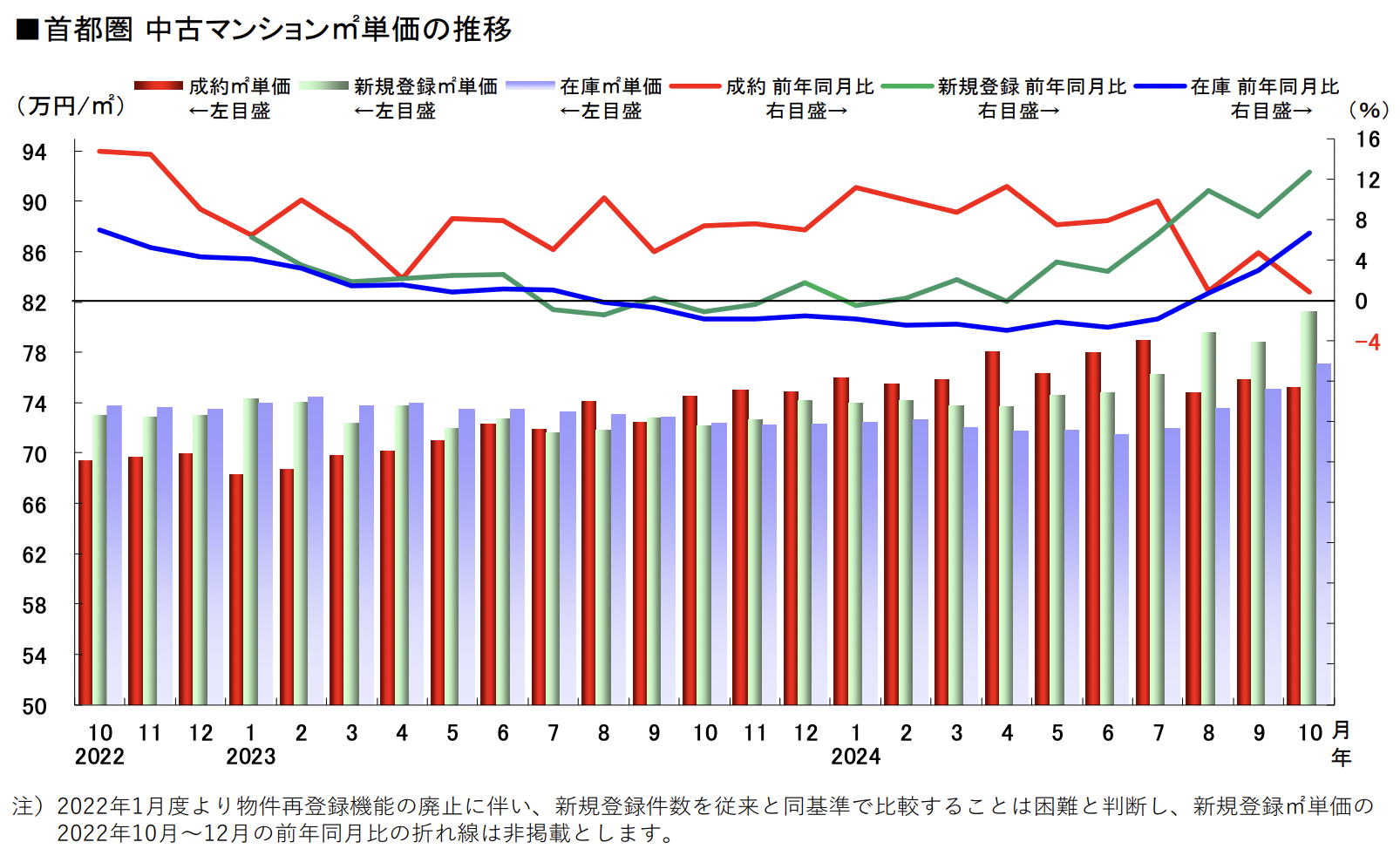

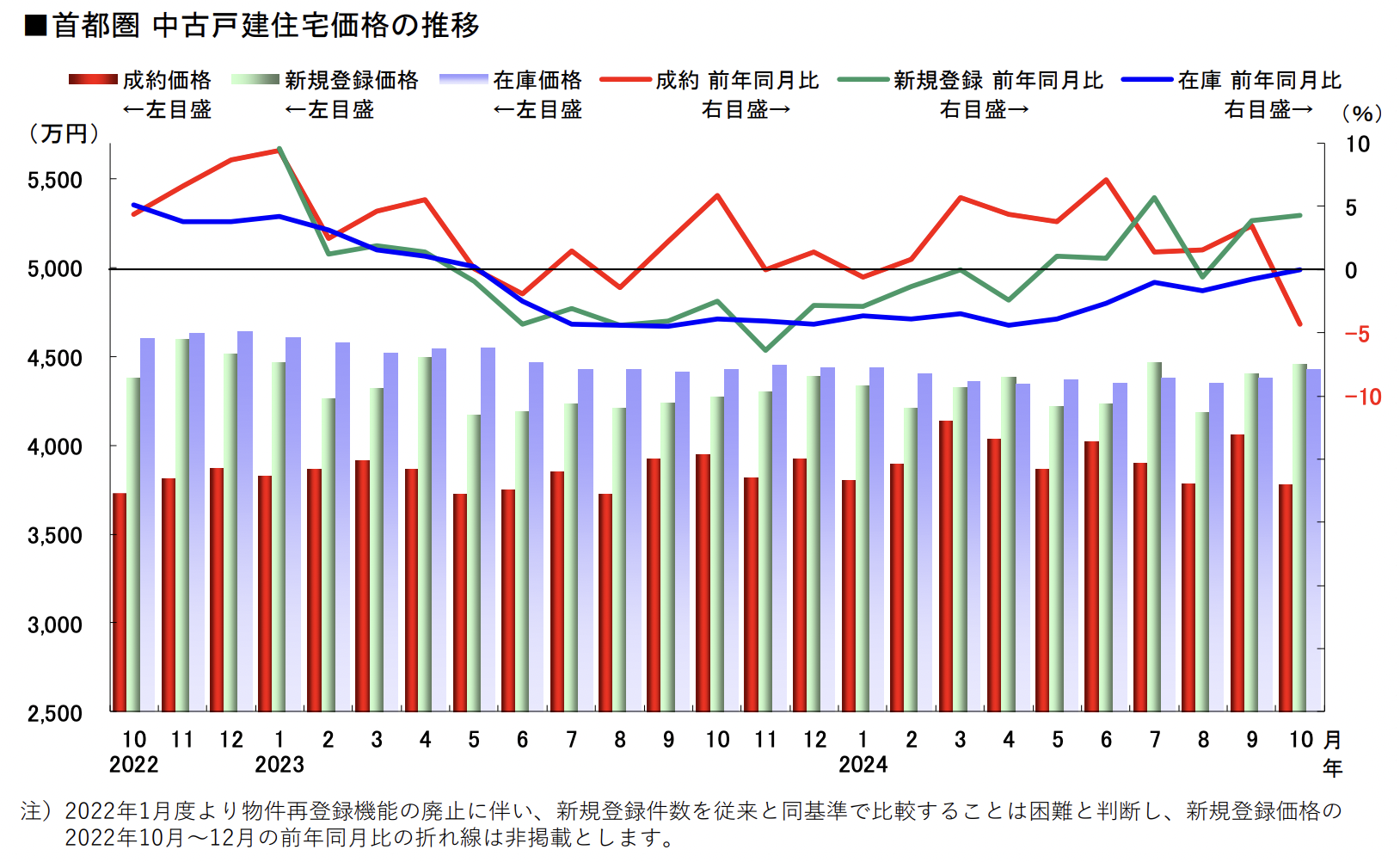

コロナ禍では一戸建ての需要も拡大しましたが、2022年後半頃から失速し、2023年の春には投げ売りのような現象も見られました。在庫物件も増え続けており、平均価格こそ下落していないものの頭打ち感があります。

金利引き上げの影響

2024年3月には、日本銀行がマイナス金利政策を解除。7月末の利上げ発表を受け、秋口から一部の金融機関は住宅ローンの変動金利を引き上げています。金利の上昇やその懸念は、不動産の需要や価格に影響し始めています。

10年以上にわたって好調だったマンション市場ですが、郊外エリアで陰りが見え始めている要因の一つが金利上昇です。不動産価格が上昇局面にあるときは、都市部から徐々に郊外に波及していきますが、ネガティブ要因がある場合はその逆。弱いエリアがさらに弱くなる一方で、都心・駅前・駅近など好条件の不動産への影響は限定的です。

都心・駅前・駅近のマンション価格が高騰し続ける理由

都市部のマンションの価格は、中古であっても一般的な収入の世帯には手が届かない水準にまで達しています。主な購入層である国内外の投資家や富裕層は、金利上昇が予算に大きく影響することはありません。

近年では通貨の価値が下がっていることから資産の逃げ道が必要ということに加え、日本の不動産は世界的に見てもまだまだ安価なため、今後、一定程度金利が上がったとしても都市部のマンション価格は高騰し続けるでしょう。

2025年不動産市況はどうなる?

2025年も、引き続き好立地の不動産価格は高騰していくでしょう。その一方で、新築マンションの供給数は減少し、都市部の不動産価格は著しく高騰していることから、2025年は中古住宅や比較的手が届きやすく、資産価値も維持されやすい「セカンドベスト」のエリアに需要が向いていくことになると推測します。

「中古シフト」が加速する

新築マンションの供給数は、年々、減少しています。ニッセイ基礎研究所によれば、デベロッパーによる首都圏マンション用地の取得件数は2022年が163件、2023年が120件でしたが、2024年9月までの取得件数は35件にとどまります。用地不足とともに建築コストの上昇も相まって、2025年の新築マンション供給数はこれまでと比べてもかなり少なくなることが予想されます。

すでに新築マンションに絞って物件を探すのは現実的ではなく、価格も大きく高騰しているため「中古シフト」が見られており、2025年はこの動きが加速するものと考えられます。

「セカンドベスト」の需要が高まる

エリアについても、ある程度、分散することが予測されます。都市部の不動産を購入できていたこれまでの20年ほどは、言ってみれば“ボーナスタイム”のような時期でした。

たとえ中古であっても都市部の不動産は著しく高騰しているため、2025年は首都圏でいえば練馬区や世田谷区などの住宅地、千葉、神奈川、埼玉の中でも都心近郊のエリアなど「セカンドベスト」のエリアに需要が向く可能性が高いと見ています。

世界的に2025年は激動の時代に。そこで浮かび上がる日本の価値

日本不動産研究所のレポートによれば、2024年10月までの半年間のオフィス賃料変動率、オフィス価格変動率、マンション価格変動率は、いずれも世界主要15都市の中で東京や大阪がトップです。これは先述のとおり、日本の不動産は世界的に見てまだまだ安価ということにも起因していますが、世界情勢を見ても投資先は日本一択ということが大きいでしょう。

2025年には、1月に「Make America Great Agein」を掲げるトランプ氏が米国大統領に就任します。トランプ氏は米国の国内産業を強化する意向を示しており「そのためにはドル安でなければ困る」と発言しています。米国南部では、金(ゴールド)をベースとした新たな通貨による金融体制を構築しようとしていることもあって、年明けから米国の経済は不安定になる可能性があります。

欧州は欧州で、ロシアとの緊迫感が強まるおそれがあり、いずれも大都市では治安が悪化。定常的に不安定な状況にある欧米諸国と比べると、コロナ禍の影響が少なく、通貨の安定感も強い日本の不動産の魅力が相対的に浮かび上がるのは当然であり、2025年はこの傾向が強まると予想されます。

「2025年問題」で不動産が大暴落する?

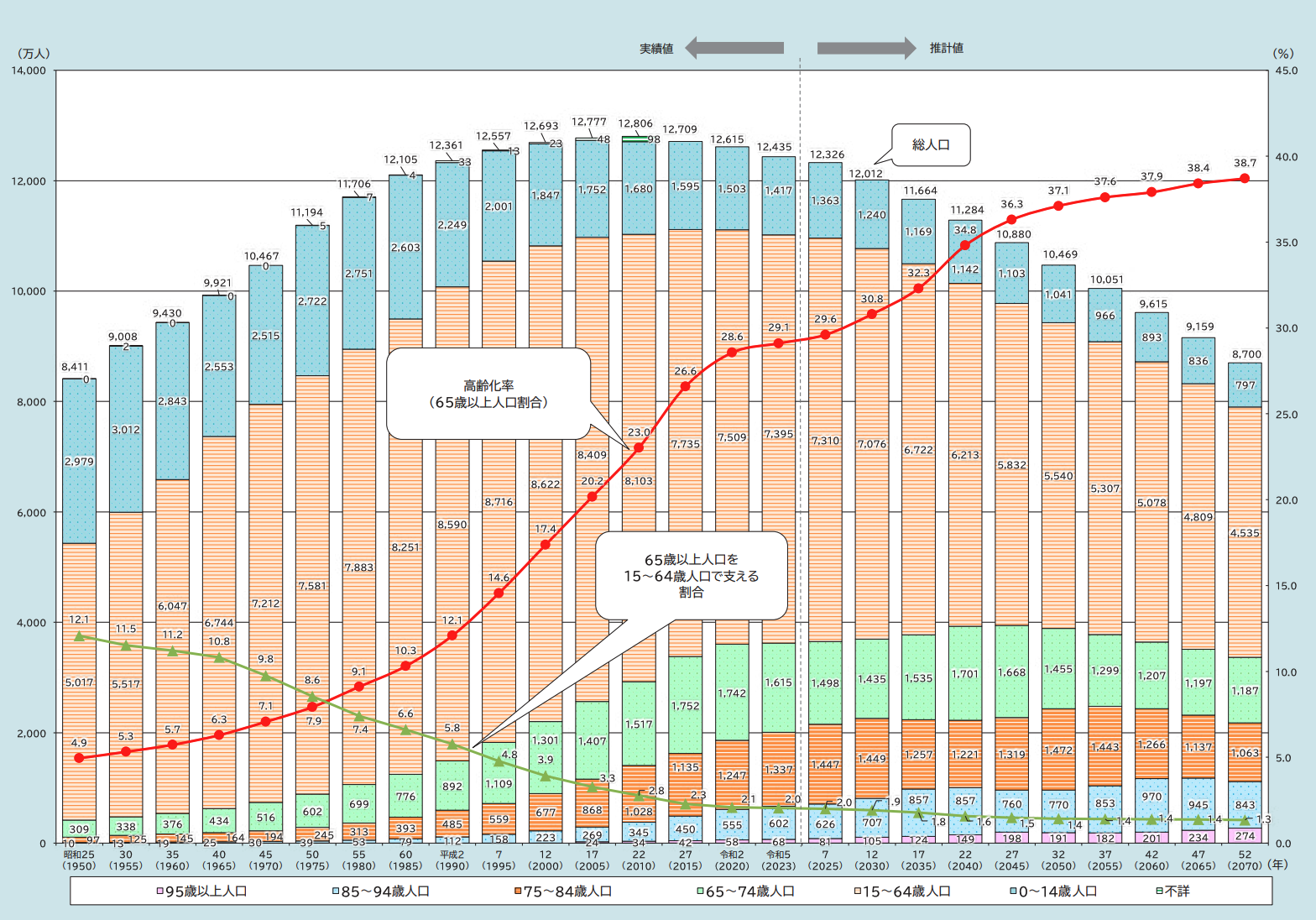

2025年には、団塊の世代のすべての方が75歳以上の後期高齢者になります。これにより医療費や社会保障費の増額、現役世代の負担増、人材不足などが懸念されますが「不動産が暴落する」との論調もあるようです。これは「不動産の2025年問題」と呼ばれている問題ですが、結論からいえば高齢化が要因で25年に不動産が暴落することはありません。

とはいえ、中長期的には高齢化や人口、世帯数の減少は不動産市場の縮小に直結します。というより、すでに不動産市場に影響しているといったほうが正しいでしょう。90年のバブル期には日本の土地資産総額は2,000兆円を超えていましたが、現在は1,000兆円程度。日本の不動産市場は、この30年あまりで確実に縮小しています。

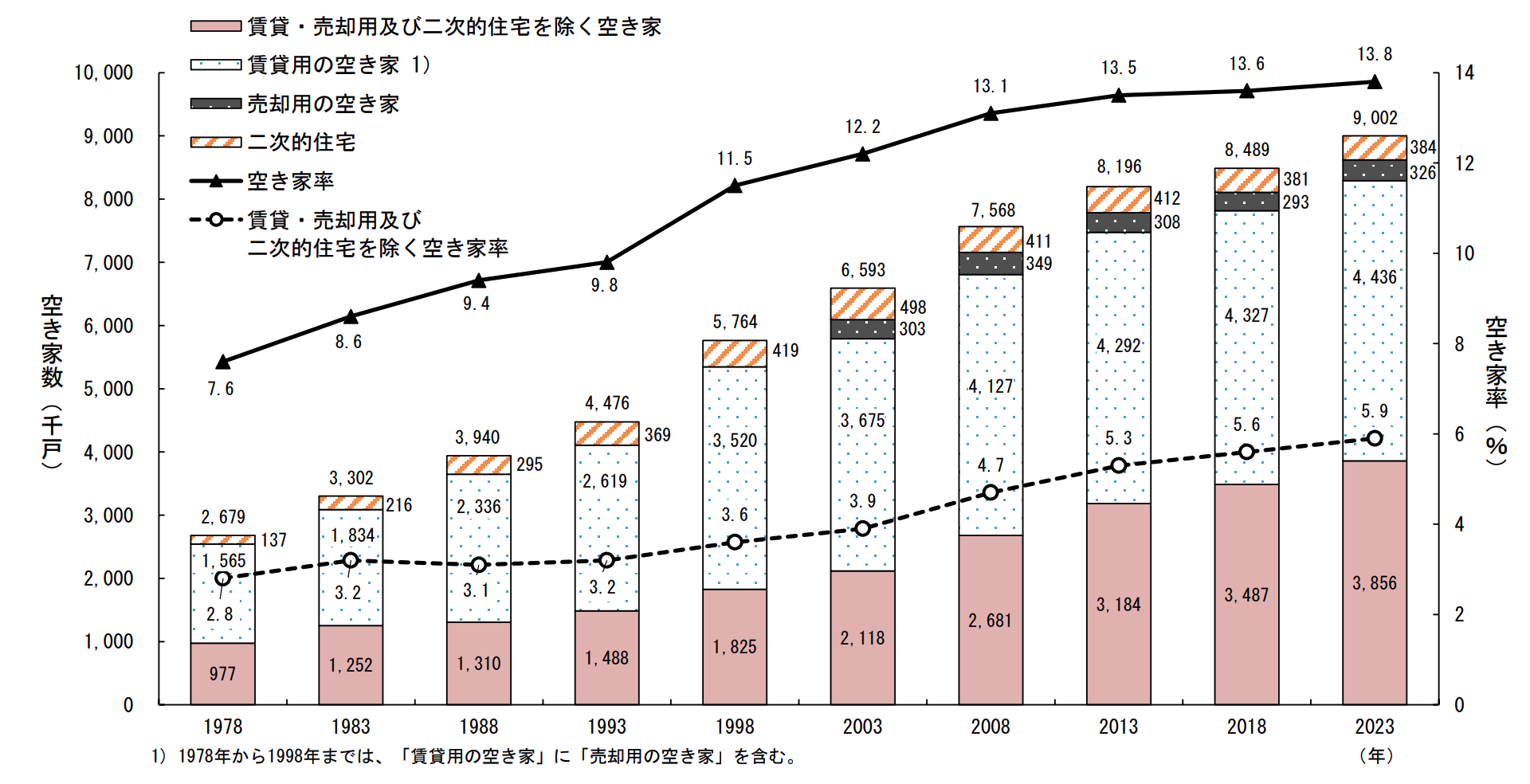

2024年には「令和5年住宅・土地統計調査」の結果が公表されました。空き家数および空き家率は過去最高を更新し、空き家数は900万戸の大台を突破。野村総合研究所は、2043年に空き家率は25%を超えると予測しています。今後も空き家の増加は避けられません。地方だけでなく、今後はかつてベッドタウンと呼ばれたようなエリアでも空き家がさらに目立っていくことになるでしょう。

2025年「大吉」の不動産は?

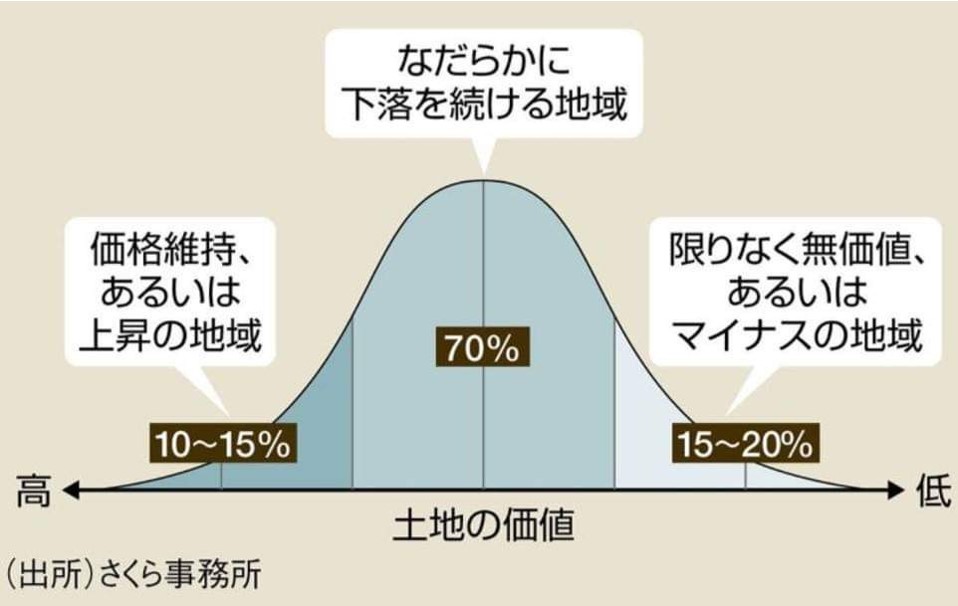

金利上昇、高齢化、人口や世帯数の減少、空き家の増加……これらはすべて、不動産市場の三極化を助長するものです。これまでも三極化は進行してきましたが、2025年以降はますますこの格差が拡大していくものと見られます。

上位2割の不動産は「大吉」

2025年も引き続き、上位2割程度の不動産は大吉ということになるでしょう。東京都心の不動産には手が届かないということであれば、大阪や福岡、名古屋、京都などの都市部も良いと思います。大阪の不動産価格は東京の半分程度、福岡は3〜4割程度ですから、今後の上昇率ということでいえば東京を上回るかもしれません。

また、近年の地価公示や路線価の上昇率トップに入っている再開発エリアや半導体企業が進出しているエリアなども、今後も高い上昇率に期待できるのではないでしょうか。

セカンドベストの不動産は「中吉」

先述のとおり、都心・駅前・駅近の不動産は著しく高騰していることから「セカンドベスト」のエリアにも需要が向いており、2025年はこの傾向がますます強まっていくでしょう。とはいえ、バブル期のように、首都圏でいえば神奈川、埼玉、千葉を超え、栃木や茨城までに需要が拡大することはないと見ています。

具体的には、せいぜい国道16号まで。この中でも、23区内なら駅徒歩10分、15分圏内程度、さいたまや町田、相模原、柏であれば駅徒歩7分、10分圏内程度であれば、今後も大きく価値が落ちることはないと思います。

災害リスクが高いエリア・管理不全のマンション・郊外の空き家は「凶」

8〜9割の大半の不動産は、今後なだらかに下落を続けるか、限りなく無価値になっていくと予想されます。また、立地が悪くなかったとしても、災害リスクが高いエリアや管理状態が悪いマンションは要注意です。

2024年10月には、自然災害の多発化・激甚化を受け、火災保険料の参考純率が引き上げられました。同時に、水災補償の保険料をリスクに応じて細部化する改訂が加えられています。保険料だけでなく、災害リスクが担保評価や資産価値に直結するようになるのも時間の問題でしょう。

加えて、近い将来、マンションの管理状態が資産価値を大きく左右することになるはずです。すでに、同様の条件のマンションであっても、修繕履歴や修繕積立金額、共用部分の清潔さが売却価格や売却スピードに影響する例も見られ始めています。

近い将来にやってくる「グレートリセット」後を見据える

現在の金融システムは、まったくもって持続可能ではありません。誰かの借金が誰かの資産となる仕組みは、無限膨張のまるで“カオナシ”。BRICSの台頭や新ドルの流通開始により覇権通貨ではなくなったドルの力がさらに弱まる2025年を経て、2026年頃に現在の金融システムは限界を迎えると見ています。

米国の国家デフォルトとなるのか、もう少しマイルドになるのかは定かではありませんが、一定の混乱の後、金融システムは新たなシステムに移り変わることになるでしょう。詳しくは、2024年刊行の拙著「グレートリセット後の世界をどう生きるか〜激変する金融、不動産市場(小学館新書)」をご覧いただければと思いますが、金融システムが変われば私たちの暮らしは大きく変わります。

AI化、ロボット化の進展もあって徐々に仕事の在り方も変わり、やがてベーシックインカムのようなものが導入されるようになると思います。こうなってくると、住まいの在り方や価値観も変わっていくはずです。グレートリセット後も、都市部の不動産が強く、三極化が進行するという構図は変わらないと見られるものの、自分たちにとっての本質的な価値という視点で住まいを選ぶ人が増えていくことになるでしょう。

郊外の空き家は1秒でも早く処分すべきですし、家を買うなら都心・駅近・駅前がベスト、次いでセカンドベストが良い選択となりますが、これはあくまで経済合理性を重視する場合です。豊かな暮らしとは、交通利便性が高く、資産性が維持されやすい家に住むことだけではありません。

2025年は金利上昇も懸念されますが、金利が上がれば多くの不動産の価格は下がり、金利が上がれば返済額は上がります。そのため、結局のところは外的要因ではなく、家族の都合や希望を重視して住まいを取得する時期やエリア、物件を検討したほうが、暮らしの満足度は高まると考えます。本質的な価値にも目を向けながら、住まいやこれからの暮らしの在り方を模索してみてください。

2025年問題で不動産価格が暴落することはないが、中長期的に格差拡大

2025年も引き続き都市部の不動産価格は上昇する一方、弱いエリアでは徐々に価格が落ちていくでしょう。格差の拡大は、人口が減少し続ける2070年頃まで継続すると見ています。ただし、この間に不動産の評価方法や金融システム、人々の価値観は大きく変容するはずです。働き方や暮らし方、価値観はすでに多様化しており、万人に当てはまる住宅スゴロクはいまや存在しません。現在、住まい選びや住み替えで行き詰まってしまっている方は、思い切って着眼点を変えてみるのもおすすめです。マンションではなく一戸建て、都市部ではなく郊外や都心近郊エリア、持ち家でなく賃貸住宅……というように少し違った視点を持ってみると、意外と「ありかもしれない」と思える物件が見つかるかもしれません。