杉並区で住宅が倒壊。現地調査と地歴から読み解く原因と擁壁のリスク

2025年9月30日夜、東京都杉並区堀ノ内1丁目で住宅1棟が倒壊し、マンション敷地内になだれ込んだというニュースがありました。住人の方は事前に避難しており、これまでに逃げ遅れた負傷者などは確認されておりません。現地付近の状況や情報にもとづくと、この住宅倒壊事故は「擁壁(ようへき)」の崩落が主な要因のようにみられます。

この記事では、だいちリスク災害リスク研究所所長の横山芳春が、倒壊現場の地歴や被害状況、現地調査結果、原因として考えられること、擁壁の注意点、チェックポイントなどについて解説します。

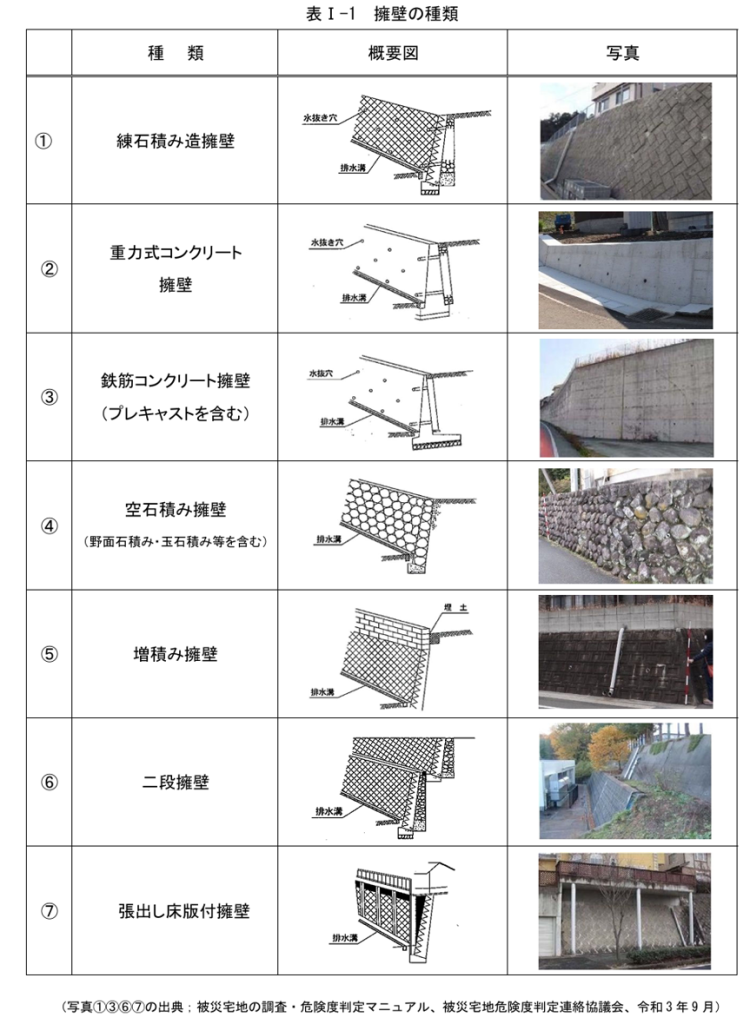

擁壁とは何か?

擁壁(ようへき)とは、高低差がある敷地のうえに建物をなどを建てる際に、地盤の崩壊を防ぐために設ける壁状の構造物のことをいいます。

斜面や段差のある土地に設置され、主にコンクリートや石材などで作られており、土の重さによる圧力を支えて、その上に住宅などを建てる際に地盤を安定させる役割を持ちます。下の写真のような「石垣の様な壁」も擁壁の一種です。裏側に土がない「塀(へい)」とは異なります。

擁壁は高低差がある立地の宅地ではごくふつうに存在しています。とくに傾斜地が多い丘陵地、関東であれば多摩丘陵から三浦丘陵、八王子から多摩、川崎、横浜、横須賀を中心とした地域、関西であれば千里丘陵をはじめ丘陵地に開発された住宅街は少なからずあり「高低差あれば擁壁あり」というほど身近なものです。

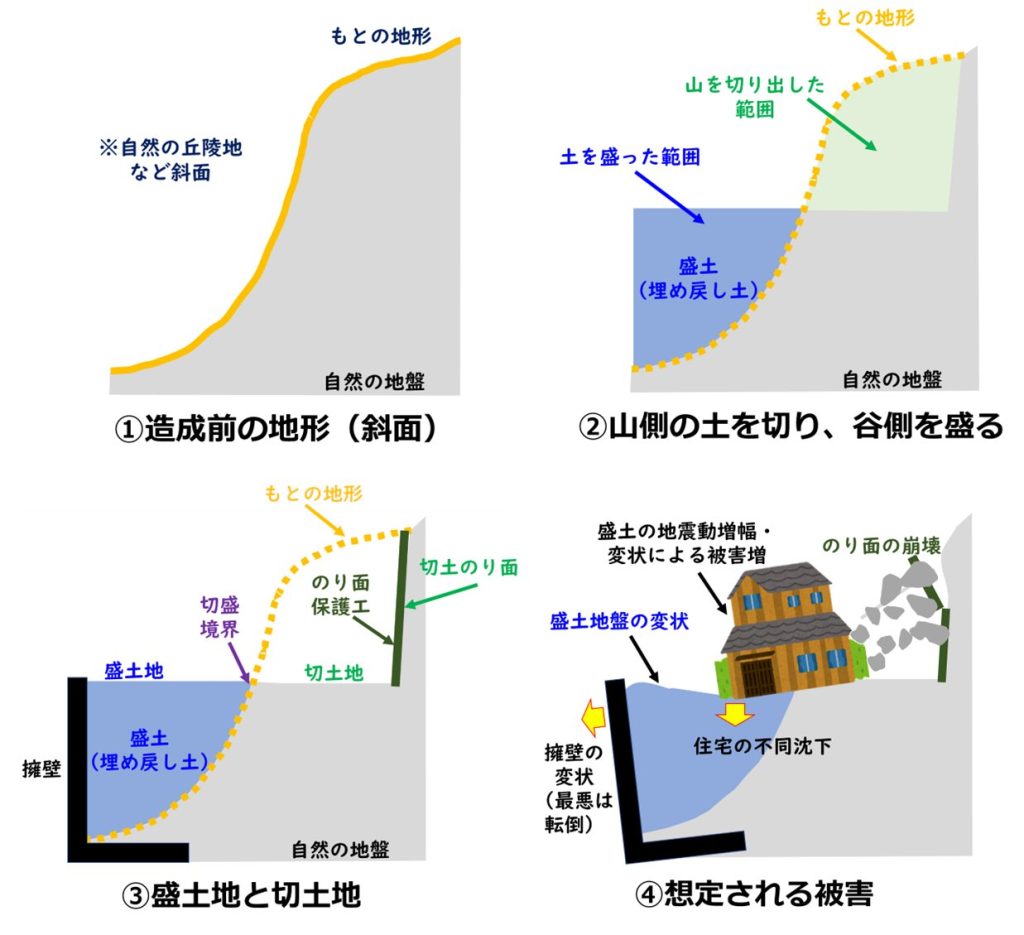

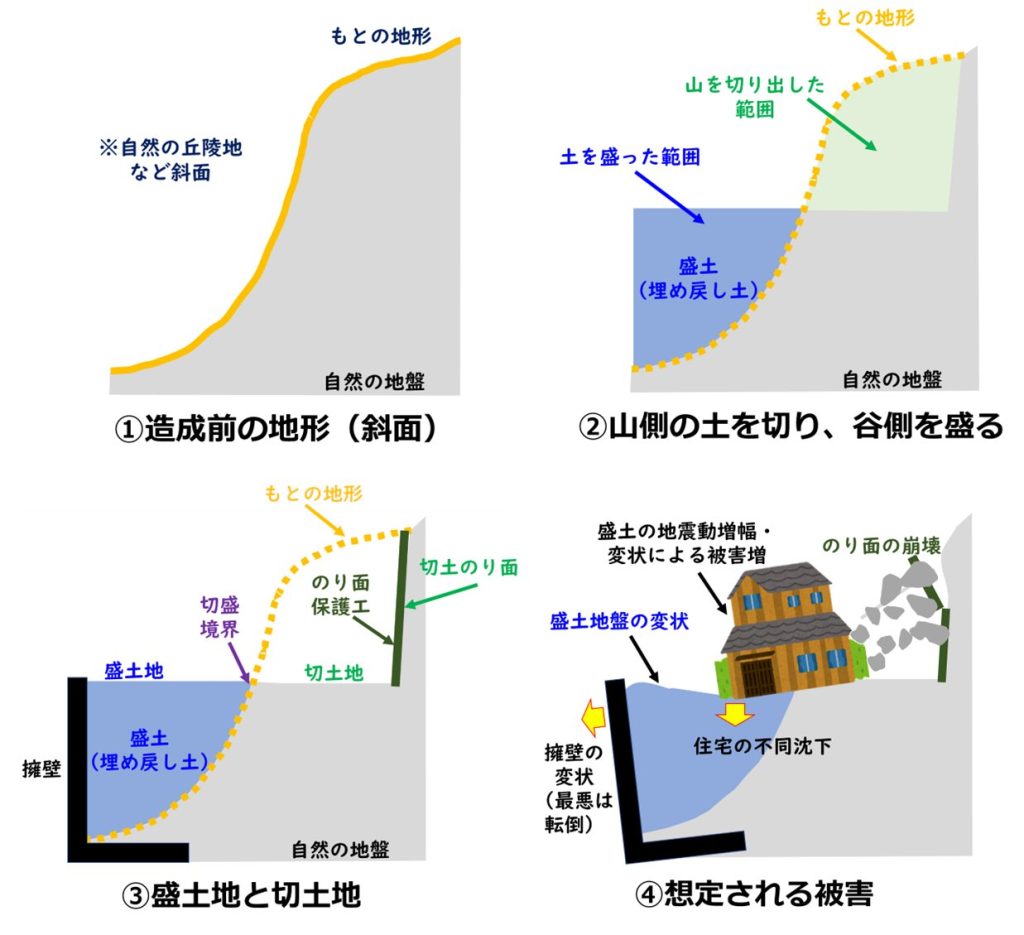

高台と低い土地の境目でがけ地になっている場所にも多く、数m程度の高低差があれば擁壁を用いて斜面を安定させることが一般的です。丘陵地など斜面を造成して造った住宅街では、下の図のような「切盛り造成」による擁壁が至る所にあります。

しかし、擁壁があることが日常になっている地域では「擁壁というものがあることも意識していなかった」という話や、「まさか人が作って売買されているものが崩れるなんて思わなかった」という話も聞きます。しかし、古い基準による設計・施工によるものや老朽化したものは崩落のリスクがあるほか、適切に維持管理できていないと地震や豪雨時などに損傷して、自宅や周囲に被害を与える可能性もあります。

住宅が倒壊した現場はどのような土地なのか

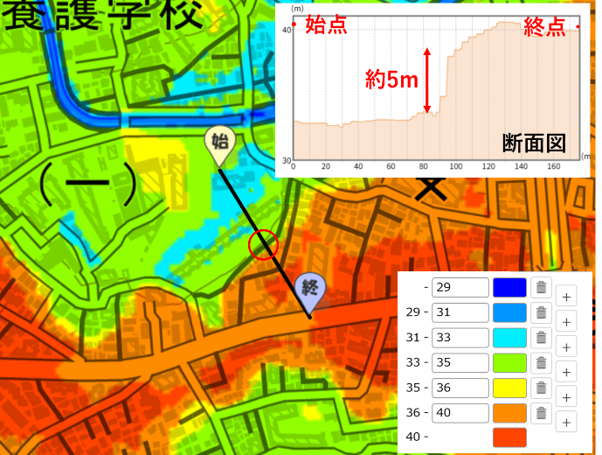

擁壁倒壊があった場所は、 東京メトロ丸ノ内線方南町駅から西へ約300mの住宅街の東京都杉並区堀ノ内1丁目と見られます(下図赤丸付近)。「地理院地図」で標高ごとに着色してみると、南側にある武蔵野台地と北側を流れる善福寺川の谷底低地の境界に位置し、断面図から5m程度の高低差があることもわかりました。

また、航空写真から対象地付近の地歴を調べると、1974〜1978年頃には現在と同じ形状の建物がみられました。1961〜64年には対象地付近の区画は整理されていますが、建物は無いようにみられます。擁壁の改修等がない場合には、擁壁はこの時期に造られた可能性が想定されます。

1945〜50年には周辺に建物はみられず、低地側では田と台地側では畑地等とみられる区画が見受けられ、宅地としての造成前の姿であるとみられます。崩落した下側の道路は田のへりに存在し、稲作用の道路や水路などが存在した可能性があります。10/2に現地付近の方にお伺いしたところ、川が流れていたとお話されていた方もいらっしゃいました。

台地側の地盤は関東ローム層や、比較的締まった砂の層など自然の状態では安定した地盤であることが多いですが、人工的に造成した、盛土等がある場合、周囲より軟弱な地盤である可能性があります。谷底低地側は川が運んで来た軟弱な粘土層などがある場合があり、田や川の跡などである場合には、その表層部も軟弱地盤である場合もあります。

なお、対象地北西には最新の写真でも現在建っている建て替え後のマンションは映っていませんが、1968年に竣工した建て替え前の「ガーデン堀ノ内住宅」が写っています。1974〜1978年の写真でも同じ形状のマンションが確認できます。

住宅倒壊事故発生時の状況は?

現地の状況は複数のメディア等で報じられており「ここ数年、擁壁の膨らみが目立っていた」「ヒビも入って水がちょろちょろ出ていた」といった近隣住民の証言も見られます。

Xに投稿された今年3月時点の対象地付近と見られる写真からは、擁壁の両側に上部から下部にかけて大きな亀裂が走っている様子がみられます。「ひび割れ」という段階ではなく、擁壁が開いており、隙間がはっきり見えるほどの大きな亀裂です。

擁壁の膨らみや傾斜がどの程度だったかは判断できませんが、亀裂の幅が数㎝から10㎝程度であったとすると、その分、擁壁が開いてしまっていた可能性が想定されます。擁壁下の道路には、杉並区役所が設置したとみられる「あぶない ちかよらないように」という貼り紙と、三角コーンで道路の擁壁側に近寄らないような措置が取られていたようです。

擁壁には、地下水を排水するための水抜き穴が設けられています。宅地造成等規制法施行令の規定では、擁壁には「その裏面の排水を良くするため、壁面の面積3㎡以内ごとに少なくとも1個の内径が7.5㎝以上」の水抜き穴を設ける必要があります。

擁壁から適切に排水ができない状態があると、特に雨が降った後には擁壁の内側の地下水の水位が上がってしまいます。こうなると土の圧力に加えて地下水の圧力がかかり、擁壁に大きな負荷となることで劣化が進み、倒壊・崩壊のリスクが高まります。

崩落前とされる写真を見ると水抜き穴のような構造は見られますが、数量や大きさが足りていたか、また足りていても詰まっていたなどで排水がスムーズに行われていたかなどは、今後調査が進むところでしょうか。

【10月2日】現地調査を実施

10月2日午前、可能な範囲で現地状況を把握するべく、横山が状況を確認すべく現地調査を実施しました。対象地は東京メトロ丸の内線方南町駅から徒歩5分ほどの閑静な住宅街にあり、武蔵野台地上にある方南町駅から、現地に向かっては細い路地を下り、善福寺川の谷に降りる台地斜面に位置していました。

周辺も古い住宅も残っており、年代物の擁壁やブロック塀、また旧耐震基準とみられる戸建て住宅も複数残っている地域でした。対象地の前面道路は規制線が張られて立ち入り禁止に。対象地が見える地点から観察すると、下写真のような擁壁・住宅の崩落現場を確認することができました。

倒壊したとみられる擁壁の本体は確認できませんが、台地側には残存した擁壁とブロック塀などが残っており、崩落土砂は緑色のシートで覆われていたようでした。

前面道路には多量の土砂が、道路脇には水が流出していました。水道管等によるものか地下水によるものかは現状ではわかりませんが、前面道路の土も湿っている様子があるなど、地下水が多く含まれている状況にあった可能性も考えられます。

二階建ての住宅は、転倒するような形で前面道路を超えてマンション敷地に転落しています。木造住宅とみられる建物は大きく損傷し、北西側のマンション1階と2階ベランダ部分に倒れ掛かっているようにみられました。

擁壁の構造などはわかりませんが、今年の3月に亀裂が入っていたとされる写真のうち亀裂より左側の部分と崩落した擁壁の残存している部分の形状が非常に似通っていることがわかります。鉄筋は見た範囲では見受けられませんでした。

3月時点の写真にあった亀裂は住宅の左右側の隅角部付近にみられており、この亀裂より前面の部分がそのまま崩落した可能性が想定されます。

崩落した住宅の玄関側では、10月2日の段階では住宅は見えずにマンション外壁が直接見えるような状態になっていました。周囲の道路面には目に見えるような大きなひび割れなどは生じていないようでした。

手前側で規制線が張られています。

以下は、2021年1月のgoogleストリートビューです。資材置き場の右側奥が被害のあった住宅で、門扉の向こうに2階建て住宅が見えています。

他の角度からは現地を確認することができず、10月2日の段階では以上の範囲で調査を実施しました。

擁壁崩落の原因として想定されることは?

今回、崩落が起きた擁壁の正確な造成時期は不明ですが、航空写真から50年近く前に造成が進んでいた地域であることが想定されます。擁壁の耐用年数は擁壁の種類や高さ、幅、施工状況、メンテナンス等によっても異なりますが、一般的には50年程度といわれています。

50年が経ってすぐに使えなくなるわけではありませんが、一般的には年数が経つことで経年劣化が進んでいた状態にあることは想定されます。まして、大きな亀裂も発生していたところに、擁壁の前面(マンション側)に土や地下水の圧力がかかり続けているとすると、損傷がある擁壁に非常に負荷が大きい状態にあったことが想定されます。

擁壁には倒壊した現場付近の目視では鉄筋はみられないように見えましたが、擁壁自体に構造上の課題があったかなどは今後調べが進むことでしょう。

崩落が起きた擁壁については排水の状況も不明ですが、地下水による影響も想定されます。近年ではゲリラ雷雨などによる激しい雨も多く、1時間に80㎜を超えるような猛烈な雨もたびたび降っている状況です。特に今年9月には、都内や首都圏でも冠水するような豪雨が繰り返し起きているような状態でした。

都市部の下水道施設でさえ、一般には1時間に50㎜の雨を想定しており、これを超える雨で冠水、浸水被害が及ぶような状況です。個人宅の古い擁壁で排水が不十分であると、水圧によって非常に負荷が大きい状態になってしまっていることも想定されます。

これらにより地下に水が多く浸透しているような状況であったとすると、亀裂が発生して土などの圧力を押さえる力が落ちていた擁壁に、土の圧力に加えて地下水による圧力という不可がかかっていたことが、最終的な倒壊に影響を与えた可能性もあります。

杉並区が所有者に補強工事などを指導し、所有者も対応に向けて動いていたという報道(東京・杉並区の住宅倒壊 原因は「擁壁の亀裂が進行」 区は擁壁の亀裂を41年前から把握し補強工事など促す指導していた)も見られ、所有者や自治体も全くの無対策ではなかったようですが、結果的には対応が間に合わなかったものとみられます。

擁壁の背後に盛土などがあったか、また擁壁の下は低地側にあり、川が流れていたような場所や水田が広がっていたような場所であることから、低地側の地盤が軟弱であったことなども想定されるでしょうか。

擁壁のセルフチェック方法

まずは自宅や取得を検討している物件に擁壁があるか確認しましょう。擁壁がある場合はまず健全度をセルフチェックして、必要な場合は自治体や専門家と相談して、知らないうちに劣化が進んでいたということがないようにしたいところです。

国土交通省のマニュアルで健全度を判定

擁壁の状態をチェックする方法として、国土交通省がいくつかのマニュアルを公開しています。最新のものは「宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル」で、これを用いて宅地擁壁の健全度判定を行うことができます。

このマニュアルでは、擁壁の種類ごとに、基礎点(湧水のしみだし、排水施設、擁壁高さ、排水施設・劣化などの障害)、変状点(ひび割れ、沈下、ふくらみ、傾斜などの大きさ)の合計から健全度を判定する工程が解説されています。健全度が低い擁壁は、補強工事や再構築、補修工事などの予防保全対策を要します。

ただし、このマニュアルはやや専門的であることから、国土交通省が「住民の方に、ご自分の住宅地の擁壁の安全性について関心を持っていただき、おおまかな危険度のチェックができる」ように作成した「我が家の擁壁チェックシート(案)」も紹介します。

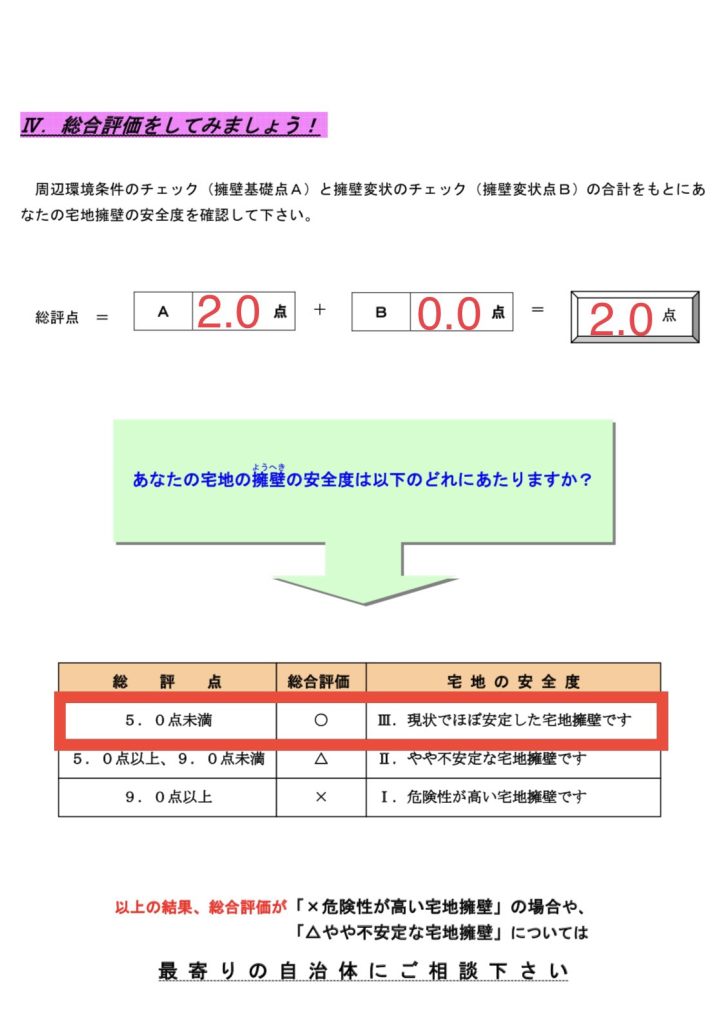

このチェックシートでは、まず擁壁周辺環境のチェックとして水抜き穴、水の染みだし、排水施設の状況について、それぞれ3段階に分けてスコア化します。次に、擁壁変状のスコアとして、下の図に示すようなクラック(ひび割れ)の状況、不同沈下、ふくらみ、傾きなどを4段階に分けてスコア化しています。

下の図は、実際の擁壁を「我が家の擁壁チェックシート(案)」を使ってチェックをした際の事例です。

最終的には周辺環境と擁壁変状の、スコアの合計点から、総合評価を3段階で、現状でほぼ安定した宅地擁壁か、やや不安定な宅地擁壁か、危険性が高い宅地擁壁かを知ることができます。やや不安定な宅地擁壁か、危険性が高い宅地擁壁であれば最寄りの自治体に相談する必要があるかの目安がわかるものです。

「ひび割れに注意」といっても、擁壁の種類によって発生する場所や状況も異なってきます。このようなチェックシートを活用して確認しておくことをお勧めします。

擁壁がある住宅を購入する際の注意点

擁壁は高低差があり、日当たりも良く外の目線が気にならず、眺望がいいという他にないメリットがあります。検討している住宅に擁壁がある場合は、建物だけでなく擁壁の状態にも意識しておきましょう。

マンションでは意識しないうちに擁壁も土地に含まれている場合があります。そのような場合は、マンションの区分所有者全体(管理組合)の所有物となるケースが多いでしょうか。あまり意識しませんが、マンションでも周囲に擁壁がある場合はかチェックしておきましょう。

現行の基準に則った擁壁か?2m以下の擁壁ではないか?

高さが2m以上の擁壁は、建築基準法では「工作物」として扱われ、建築確認申請が必要となります。不動産会社に確認して、擁壁が建築基準法や地方自治体の条例等に基づいて適切に設計・施工されているものであるか確認しておきましょう。古い擁壁や基準を満たしていない擁壁は、損傷等のリスクがある場合や、将来的なメンテナンスに多額の費用が掛かってしまう可能性があります。

また、高さ2m以下の擁壁は認申請が不要なため、公的な確認を経ずに造られ、強度等が十分にない場合も想定されます。宅地の擁壁では数十cm程度の擁壁も少なくありません。低い擁壁だから影響はないと考えずに、むしろ要注意なこともあるとして状態の把握やメンテナンス等の対応が必要です。

擁壁の状態・変状

擁壁に外観で分かるようなひび割れや膨らみ、傾き、ずれなどが既に発生していると、擁壁の損傷等のリスクがある状態であることも考えられます。

目に見えるほど大きなひび割れがある・老朽化している・水抜き穴がないなどの場合はとくに要注意ですが、擁壁の種類ごとに、ひび割れの状態によってリスクは異なってきます。上に示したチェックリスト等を用いて具体的に危険性が高い状態にあるかどうか確認しておきましょう。

鉄筋コンクリート製の擁壁では、下の写真のような縦方向、横方向のひび割れに加えて、ひび割れ付近が白く変色している様子がみられることがあります。これも「我が家の擁壁チェックシート(案)」のチェック項目(クラック周辺の変色)にもあるもので、白華(はっか)現象と呼ばれます。このようなひび割れから雨水が侵入すると劣化にも繋がるので、早期の補修が望まれます。

擁壁の水抜き穴・排水と水の染みだし

擁壁の水抜き穴は、1961年に制定された宅地造成等規制法(2022年の法改正で法律名称が宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に変更)施行令により、壁面3㎡あたり1個以上、内径7.5cm以上が必要と定められています。

下の写真は擁壁の水抜き穴の例ですが、内径が7.5㎝以下であり、内部に土砂が溜まっていて適切な排水が機能していない、または擁壁内部の土砂が流出している可能性があります。

擁壁に水抜き穴がある場合でも、上記の数や大きさを満たしていなかったり、満たしていてもゴミや土が詰まっている、場合によってはふさがっているなどで排水できていないことがないか確認しましょう。

雨が降った後に擁壁の水抜き穴から水が全く出ていないケースでは、排水が上手くできていない排水不良となっている場合があります。特定の穴から濁った水が出続けているようなケースも、土が流出している可能性があります。

擁壁表面が常に湿っている、擁壁の水抜き穴ではない場所、コンクリートブロックや石材の隙間から水がしみ出している、雨も降っていないのに常に湿っているような点もチェックしましょう。適切な排水ができていない場合や、擁壁の劣化が進んでいるようなことも想定されます。

地盤沈下・建物傾きの可能性

特に斜面を造成して擁壁がある物件では、「切盛り造成」が行われている場合があります。このような際は、盛土の転圧等が不十分である場合には、硬い地盤(もともとの山の地盤)と、軟弱な盛土地盤にまたがって住宅が建てられることになり、住宅の不同沈下が起きやすくなることがあります。家の傾きなどがないかチェックしておきましょう。

建物の中だけでなく周辺の地盤、特に擁壁がある側の地盤に、地盤沈下や段差、ひび割れ、土が抜けて穴や空洞ができていることがあります。建物の周りを実際に歩いて確認しておきましょう。

所有者

所有している擁壁で、崩落などの事故が起きてしまうとどうなるでしょうか。擁壁のような工作物の占有者・所有者は、その瑕疵について損害を賠償する責任があることから、損害賠償請求を受けるおそれもあります。まずは購入を希望している土地自体に擁壁が含まれているかどうかを確認しましょう。

一方、擁壁の下側の土地などで、擁壁が隣地の所有である場合はどうでしょうか。危険な状態にある擁壁に対し、所有者が適切な対応等が行われない場合には、擁壁の崩落などに巻き込まれてしまうことも危惧されます。

トラブルとなりやすいのは、隣地や近隣の複数世帯の共同で擁壁を所有しているケースです。何らかの工事等が必要になった際にご自身だけでは決定することができず、所有者全員での合意が必要となります。擁壁の補修等には多額の費用がかかることから、合意が難しい等のケースがあります。

擁壁のメンテナンス・点検方法

定期的に外観をチェックし、ひび割れや傾きなどが発生していないか確認しておくことをお勧めします。とくに地震や豪雨があった後には、住宅に被害がなくとも、擁壁にダメージがある場合があります。安全を確保した後に、擁壁に異常がないかチェックしておきましょう。異常があった場合には、速やかに専門家や自治体、近隣の擁壁であれば所有者や管理者等などに相談しましょう。

水抜き穴、また排水溝などがある場合は適切に機能するよう、雨の日に安全を確保して流れているかチェックしましょう。下の写真のようにごみ(空き缶)が詰まっているなどがあると、排水機能を阻害してしまいます。ごみや土砂が詰まって流れないことがないようにしておくことが好ましいです。

また、草木の根が擁壁のひび割れの要因にもなり得ます。下の写真のように擁壁自体に草木が生えてしまっている場合や、擁壁の下部、上部や周辺の雑草なども定期的に除去することをお勧めします。擁壁の周囲に樹木がある場合には、幹や根の成長が擁壁を圧迫したり、隙間を広げてしまったりすることがないように注意して下さい。

まとめ

現地調査や地歴から、この擁壁は50年近く前に造成された可能性が想定され、経年劣化や排水不良、豪雨による地下水圧の影響などが重なり崩落に至ったことが考えられます。

擁壁は高低差のある宅地でよく見られる身近な構造物ですが、老朽化や基準を満たさない施工によって大きなリスクをはらんでいる可能性があります。所有者は定期的な点検・メンテナンスを行い、危険があれば専門家や自治体に早めに相談することが大切です。