タワマンは地震に強い? 留意したい長周期地震動・ライフラインの脆弱性・在宅避難への備え

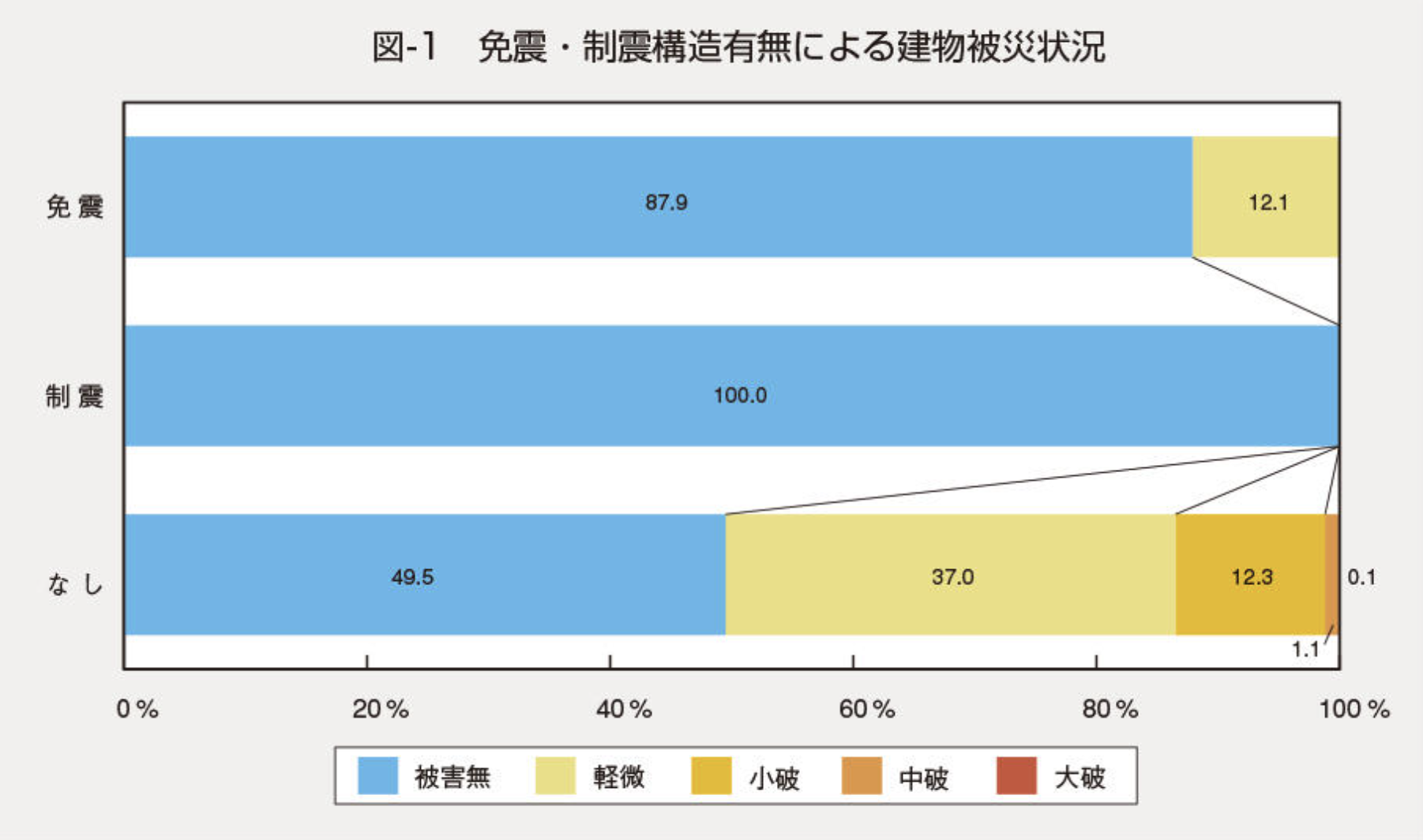

タワーマンションは一般的なマンションと比べて建築基準法上の規制が厳しく、免震・制震構造が採用されているケースが多いため、地震に強い建物といえます。

一方で、長周期地震動の影響やライフラインの脆弱性には留意しておきたいところです。また、建物が地震に強いからこそ、大規模な地震が発生した後も住人は在宅避難を求められる可能性が高く、日頃からの備えが欠かせません。

耐震・制震・免震の違いとは

耐震とは、建物自体の強度を高め、建物の骨組みや壁が地震の力を直接受け止め、倒壊を防ぐという考え方です。制震は、建物にダンパーや振り子などの制震装置を設置し、地震の揺れを吸収・減衰させて建物の揺れを小さくする構造を指します。

一方、免震は、建物の基礎の部分に免震装置を設け、揺れを建物に伝えにくくすることで揺れを大幅に減少させる構造で、最も効果的な方法と考えられています。

タワーマンションの倒壊リスクは極めて低い

大前提として、高さ60mを超える高層マンションは、建築基準法により構造計算適合性判定が義務づけられています。また、設計段階で風圧や地震、長期地震動への対応も求められています。

耐震や制震、免震の構造が取り入れていて、なおかつ建築基準も厳しいタワーマンションが倒壊するリスクは極めて低いと考えられますが、だからといって備えをしなくていいということにはなりません。

事例から見る大規模地震によるタワーマンションの被害

タワーマンションは耐震性能に優れている一方で、過去の大規模地震では長周期地震動やライフラインの停止といった独自の課題が浮き彫りになってきました。ここでは、東日本大震災・熊本地震・阪神淡路大震災の事例から、その実態を振り返ります。

東日本大震災

2011年の東日本大震災では、ご存じのとおり揺れに加え津波による被害は甚大なものになりましたが、倒壊したタワーマンションはゼロ。耐震・制震・免震構造が機能し、建物自体は持ちこたえました。

一方で、震源地から遠く離れた場所でも「長周期地震動」によって高層階を中心に大きく揺れ、家具の転倒やガラスの破損が多数発生しました。長周期地震動とは、大きな地震で発生する周期が長い大きな揺れを指します。高層の建物ほど長周期地震動の影響を受けやすく、震源から数百㎞離れたところでも揺れが感じられることもあります。東日本大震災では、大阪でも長周期地震動が観測されました。

また、東日本大震災ではエレベーターが一定期間停止したマンションも少なからず見られました。エレベーターには地震管制運転装置がついており、揺れを感知すると最寄りの階に停止し、乗客を安全に降ろした後自動的に停止します。停止後は、基本的に点検が完了するまで再稼働しません。ただし、有事の際にうまく機能せず、状況によっては乗客が閉じ込められてしまうおそれもあります。

タワーマンションでエレベーターが使用できなくなってしまうと、上層階にお住まいの方は「高層難民」になってしまいます。大規模な地震の後は、一定期間、水や電気が止まることもありますが、10階、20階程度ならまだしも、40階、50階に住んでいる方が毎日地上まで下りて水や食料を受け取りに行くのは現実的ではありません。

加えて、階層に限らず、排水不能によってトイレが長期間、使用できなくなるおそれもあります。災害時には仮設でマンホールを使ったトイレなどが整備されることもありますが、やはり高層階の方が自宅と地上を行き来するのは難しいでしょう。

熊本地震

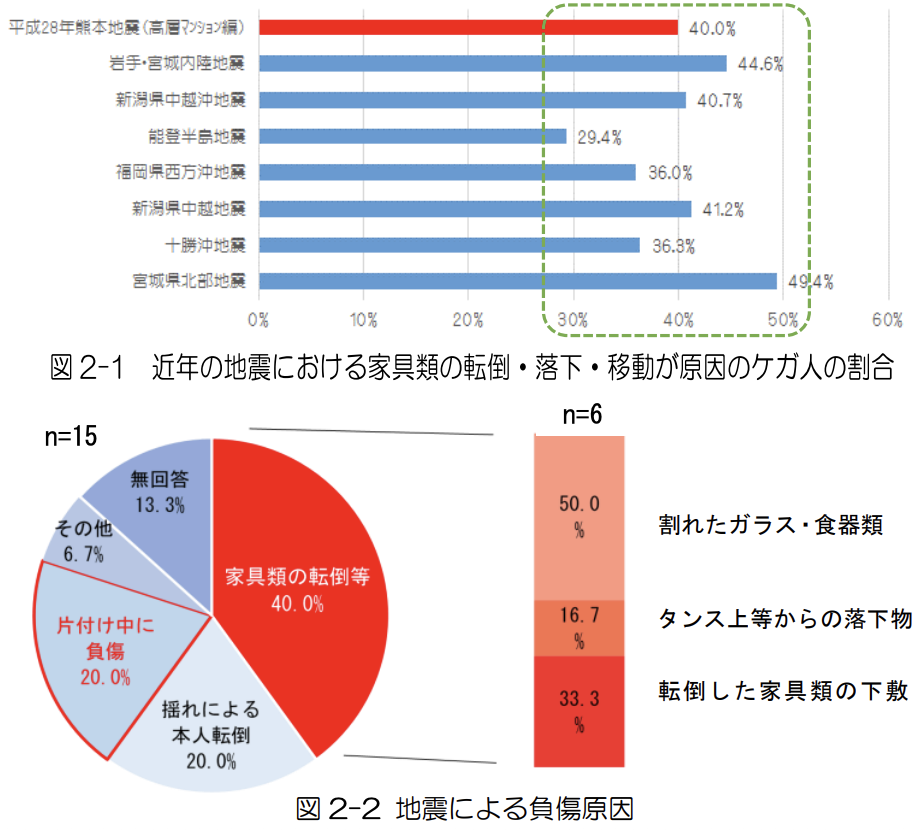

熊本市内にはタワーマンションが少ないということもありますが、2016年に発生した熊本地震でも倒壊はゼロ、免震構造によって揺れが軽減し、被害を受けなかったという事例も報告されています。一方で、家具の転倒・落下・移動によるケガ人の割合は他の大規模地震と比べて決して低くなく、高層階の激しい揺れに耐え切れず住人が避難したマンションも見られました。

阪神淡路大震災

阪神淡路大震災が発生した1995年当時はタワーマンションがまだ普及しておらず、主に中層の鉄筋コンクリート造のマンションの倒壊が問題になりました。倒壊したのは一部のマンションですが、122棟の分譲マンションに建て替えや大規模補修を要する程度の被害が発生しています。この震災を機に、免震技術や制震技術が加速していったという背景があります。

過去の震災から得られる教訓

過去の震災を見ても、やはりタワーマンションの倒壊リスクは極めて低い一方で、長周期地震動の影響やライフラインの脆弱性は決して無視できません。住人が各々、自身と家族を守るために備えることはもちろん、管理組合がマンション全体の防災力を高める取り組みをすることも大切です。

また、大規模な地震が発生した際は、各地に「避難所」が開設される可能性がありますが、避難所は原則、危険性があって家で過ごせない方を収容するための場所です。東京都の避難所は2023年4月1日時点で約3,200ヶ所が設けられていますが、都民約1,400万人に対し、収容できる人数は約310万人。「不安」「念のため」といった理由だけで避難所に入れるわけではありません。倒壊する可能性が低いタワーマンションの住人は原則、在宅避難が求められます。避難所に行けないどころか、タワーマンションが帰宅困難者や近隣の被災者の避難所として活用される可能性もあります。

水・食料は「ローリングストック」で備蓄

とくに高層階にお住まいの方は、水や食料を十分備えておくことが大切です。成人が生命を維持するのに必要な水分量は、1日3ℓといわれています。水と食料は最低でも3日分、できれば1週間分ほど蓄えておくと安心です。

とはいえ、防災備蓄は場所を取り、防災用の水や食料にも賞味期限があるため「ローリングストック」で備蓄するのもおすすめです。日頃食べ慣れている缶詰やレトルト食品、日常的に飲んでいる水などを多めに蓄え、消費と補充を繰り返すことで、場所を取りづらく、災害時も慣れているものを食べることができます。

災害用トイレも忘れずに

階層にかかわらず、災害用トイレも用意しておきましょう。ライフラインが復旧したとしても、排水設備などの点検が終わらなければ自宅のトイレを使用できない可能性もあるため、できれば1週間分程度備えておくと安心です。家族の人数分備えるとなると相当な数になりますが、しっかり梱包されたものであればそこまで場所を取りません。

自家発電設備・蓄電池の導入も検討しよう

電気が止まってしまえば、夏の暑さ、冬の寒さが避難生活をより厳しいものにし、情報収集手段、連絡手段も限られます。自家発電設備などが導入されている場合もありますが、マンションの自家発電設備は非常用の設備を動かすためのものです。各住戸に給電するようなものではありませんので、十分注意していただきたいと思います。

管理組合ができる備え

水や食料などの備蓄は個々の区分所有者が行う自助が望ましく、管理組合がすべての住人の1週間分の水や食料、簡易トイレなどを備蓄するのは現実的ではありません。しかし、エレベーターの中の備蓄など管理組合にしかできない備えもあります。

エレベーターについては、点検業者と連携体制を構築しておくことをおすすめします。災害マニュアルの整備と住人への周知、そして住人参加の訓練を定期的に実施することも大切です。自治体によりますが、管理組合のこうした取り組みに対し、補助金が交付されることも少なくありません。

まとめ

「倒壊しないから地震に強い」とはいえません。タワーマンションは、免震・制震構造や厳格な基準によって建物自体は守られても、長周期地震動による室内の被害やライフライン停止といった生活上のリスクを抱えています。大規模震災後、余震が続く中、電気やガス、水道などのライフラインが停止する中で生活しなければならないことを想定し、十分な備えをしておきましょう。