私有地で懸念される陥没や空洞。不動産取得時の注意点・チェック方法は?

1月28日午前10時ごろ、埼玉県東部・八潮市の埼玉県道松戸草加線・中央一丁目交差点付近で、道路の一部が陥没、トラックが陥没穴に落下するという陥没事故が発生しました。軟弱な地盤や水の流入などにより、陥没穴はその後も拡大が続きました。2月1日からはスロープの設置などが進んでいますが、事故から6日を経てもなお運転手の男性の安否は確認が取れていない状況です。

さくら事務所運営の防災シンクタンク「だいち災害リスク研究所」所長・横山芳春(理学博士)は、事故の翌日29日朝に現地を訪問して、陥没があった交差点周辺を調査。周囲は200mほどが規制され、規制線の外からの目視で穴の内部の様子などは確認できませんが、まだ穴が大きく拡大する前で、落下したトラックの一部が引き上げられていました。

規制線の外側に住む方が、規制線を警備する警察官や警備員に詰め寄って状況を聞いている光景もみられました。警備員に状況をヒアリングしてみましたが「何も聞かされていない」としか答えていただけない状態。陥没地点の周辺、穴が開いたとみられる下水管路の延長において、規制線の外側や見える範囲では大きな窪みやひび割れなどは見受けられませんでした。

ここまで大規模な陥没でなくとも、道路や地面の陥没はたびたび発生しており、時折ニュースになることがあります。ニュースとなる公道の陥没ばかりはなく、私有地でも陥没やその原因となる空洞化はたびたび発生しています。明確な統計などは取られていないようですが、地盤や住宅に関する業務をしていると様々な陥没や空洞に関する事例、相談が持ち込まれ、実際に現地で調査や復旧工事に対応したケースもあります。

2021年12月に「ハザードマップだけでは把握しづらい陥没・空洞化は地震の後に起きやすい!」という記事で、地震後に懸念される空洞・陥没についてコラムで注意喚起しています。しかし、土地の陥没は地震後だけに起きるものではありません。ただし、直前の前兆がなく陥没に至るケースも少なくないことから、地盤の特徴や過去、将来の土地利用の特徴から、事前に陥没の可能性が想定されやすい土地か知っておくことが重要と考えます。

本記事では、私有地で懸念される空洞や陥没に関して、不動産取得時の注意点や可能なチェック方法について解説します。

土地の陥没が起きる理由

なぜ土地の陥没が起きるのでしょうか。私たちが日々生活して、利用している土地は地上を歩いていると意識しませんが、地面の下には「地盤」があります。地盤は場所によってどこでも同じではなく、岩盤のような場所から、つい最近まで沼地のような場所を埋めた土地や、谷を埋めて造成したような土地など様々な種類があります。

非常に硬く、しっかりした岩盤の地盤もあれば、非常に軟弱な粘土・泥やゆるい砂からなる地盤もあります。このような地盤の違いから、陥没などのトラブルが起きやすい土地も存在しています。穴を埋めたり、地下を利用していた場所では、自然の地盤にはない空洞や埋設物などがあることもあります。

土地が陥没は、地下に何らかの空間があった、もしくは空洞ができていったものが、ある拍子に空間・空洞に地面が落下してしまうことで発生します。もともと何らかの空洞などがあった場合や、人が掘削した場合や、何かを埋めた場所の跡地などが該当します。

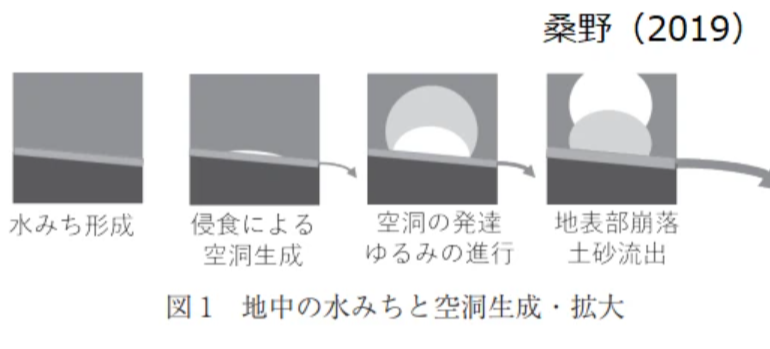

桑野玲子(2019),地盤陥没対策にかかわる技術開発・研究の最近の動向,生産研究, 71 巻 4 号より

空洞ができていく理由として多いものは水の流れによるものです。自然の地下水によるもののほか、水道管等、地下の埋設管の老朽かにより漏水が発生したケースや、側溝や水路の損傷等によって水が地下に染み込んでいって、地盤を浸食して空洞化、陥没に至るようなケースです。

陥没を引き起こすことに繋がる理由や事例として、その場所の地盤の特徴によるものと、人為的な土地利用によるものがあります。それぞれ、次のようにまとめられます。

地盤の特徴によるもの

- 軟弱な地盤によるもの

- 地盤が地震時に液状化することで起こるもの

- 沢水や雨水などが地下を通る際に土を浸食して空洞化し陥没

- 川や海の近くで波や水流によって地盤が浸食して陥没したもの

土地利用によるもの

- 水道管などからの漏水によって土が浸食されて空洞が大きくなって陥没したもの

- 鉱山や採掘場の跡地が陥没したもの

- 地下壕・防空壕、地下階や「むろ」、浄化槽、古井戸などを埋め戻した跡地が陥没したもの

- 地下・隣地で工事が行われている場所に土が吸い出されていって陥没したもの

次章より、それぞれどういったことか、また自分でできる調べ方について紹介します。

地盤の特徴による陥没原因と自分でできる調べ方

地盤の特徴によって陥没が想定されるものには、次のようなことが想定されます。

- 軟弱な地盤によるもの

- 地盤が地震時に液状化することで起こるもの

- 沢水や雨水などが地下を通る際に土を浸食して空洞化し陥没

- 川や海の近くで波や水流によって地盤が浸食して陥没したもの

軟弱な地盤によるもの

軟弱な地盤とは、一般に柔らかい粘土・泥などの細かい土で、水分を多く含んだ地盤のことを指します。軟弱な地盤だからといって、全てで陥没などが起きるわけではありませんが、軟弱であるがゆえに起きやすいトラブルの一つに陥没も含まれます。

軟弱な地盤は、良好な地盤の地域よりも地盤沈下などが発生しやすいこと、時間経過や振動が伝わって地盤がゆるみやすいことから、空洞が発生して陥没に至りやすい場合があります。地盤沈下によって土地に段差ができることで、空洞化・陥没に繋がることもあります。

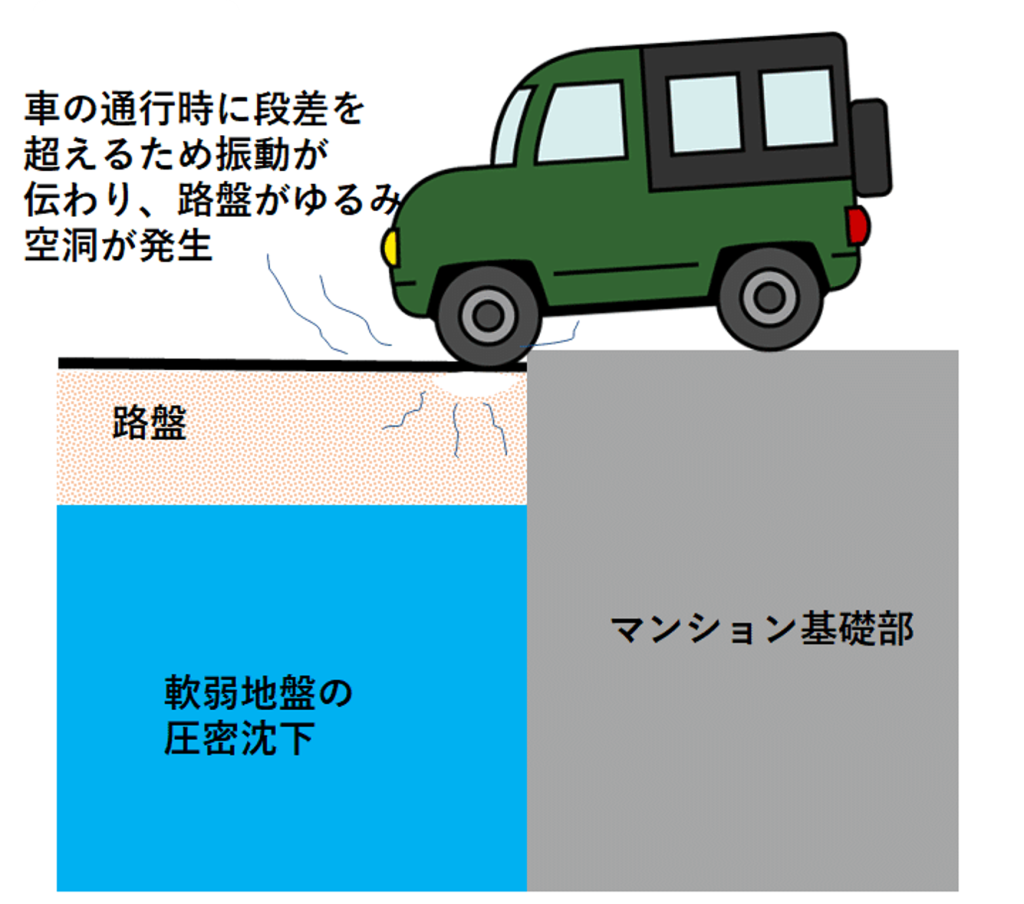

東京都内の谷底低地部のマンション駐車場で「アスファルト舗装が浮いたような状態で今にも陥没しそうだ」という連絡を受け、実際に調査・復旧の対処を行った事例を解説します。

この事例は、上図のようにマンション基礎は硬い層まで杭を打っていますが、杭がない外構部は軟弱な地盤が徐々に地盤沈下し、段差が発生。更に車が段差を超える振動で路盤(アスファルト舗装下の地盤)が緩んで空洞化し、あと一歩で陥没して車両や人の落下が起きそうな状態になっていました。

軟弱な地盤かどうかは、土地選定の段階であれば国土地理院の「地理院地図」より、「土地の成り立ち・土地利用>地形分類(ベクトルタイル提供実験)>自然地形」など、地盤に関する地図情報が公開されているものを参考にできます。また、その土地に地盤調査報告書があれば参考にできます。

一般に、埋立地、低地、盛土造成地などは軟弱な地盤であることが多い傾向にあります。また、古地図を見て、その場所が池や沼地、水田、谷などであった場所を造成した土地である場合は、軟弱な地盤であることも疑われます。古地図については「今昔マップ on the web」というサイトなどで無償で閲覧できます。

地盤が地震時に液状化することで起こるもの

地盤が大きな地震時に液状化すると、地下の土が地表や側面に抜け出てしまうことで、陥没に至ることもあります。少し時間が経ってから陥没が起きるケースや、陥没にまで至らなくても埋設配管の破損や外構部の損傷、液状化対策が行われていない場合は、建物の沈下被害が生ずることがあります。軟弱地盤の事例と同様、地盤が沈下することで、杭などがある場所と大きな段差ができてしまう場合もあります。

地盤の液状化は、地盤の特徴によって起きるリスクが高い場所と低い場所が明確です。緩い砂の地盤で地下水の水位が浅い(地表に近い)場所は、液状化リスクが高い傾向があります。

液状化リスクは、自治体のハザードマップやその場所の地形から目安をつけることができます。調べ方は、コラム「地盤の液状化とは?どこで起きるのか?対策や備えは?」の「液状化の調査方法」にて詳しく記載していますので、ぜひ参考にしてください。軟弱な地盤かどうか調べる際にも活用できます。

沢水や雨水などが地下を通る際に土を浸食して空洞化し陥没

意外と住宅地でも陥没トラブルとして聞こえてくるものが、沢水や雨水などが地下を通る際に土を浸食して空洞化し陥没に至るケースです。裏に山があるような土地で沢の水が敷地内に流れこんでいる場合や、雨水などの流れが地盤を浸食してしまう場合があります。

特に高低差がある敷地で、隣地との境界や敷地内で沢水がある場合、擁壁の水抜き孔の下に排水路がなく、直に地表に流れ込んでいるような場合には注意していただきたいところです。

川や海の近くで波や水流によって地盤が浸食して陥没したもの

川や海の近くでは、護岸の隙間から波や流れが地盤を浸食したり、洪水や越波が地表や地下を浸食することで、空洞や陥没が発生することがあります。古い護岸の川沿い、海沿いの土地や大雨であふれるような川や水路、また高波が洗うような立地でも陥没の可能性があります。

ウォーターフロントの物件では、著しく古い護岸でないか、護岸に劣化やひび割れ、隙間などはないか、水害が想定されるエリアでないかなどチェックをしておきたいところです。

土地利用によって起こる陥没

土地利用によって陥没が想定されるものには、次のようなことが想定されます。

- 水道管などからの漏水によって土が浸食されて空洞が大きくなって陥没したもの

- 鉱山や採掘場の跡地が陥没したもの

- 地下壕・防空壕、地下階や「むろ」、浄化槽、古井戸などを埋め戻した跡地が陥没したもの

- 地下。隣地で工事が行われている場所に土が吸い出されていって陥没したもの

水道管などからの漏水によって土が浸食されて空洞が大きくなって陥没したもの

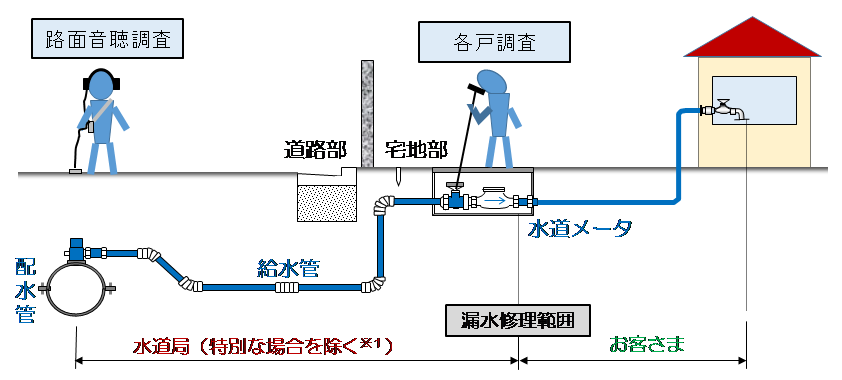

道路の陥没として起きやすいのが、地下に埋設された水道管などが劣化して漏水、その水流によって土が浸食されて空洞化し、陥没に至るケースです。私有地でも、水道管、下水道管、また雨水管などの老朽化によって水が漏れていると発生することがあります。

新設から年月が経って交換されていない配管では、年月が経つほど漏水が起きやすくなるため注意です。地震によって埋設配管が損傷して漏水に至るケースもあります。住んでいる、利用している土地では、以下のような現象がないか注意してください。

- 使用した覚えのない使用料の急増

- 地下から異音がする

- 地面や周辺がこれまでになく湿っている・ぬかるんでいる

- 実際に陥没や局所的な地盤の沈下などがある

上記のような状態が見られれば漏水が起きている場合があるため、信頼できる専門事業者へ相談してください。東京都のように、道路の排水管から水道メータまでの漏水調査を行っている場合もあります。

鉱山や採掘場の跡地、地下壕・防空壕などがあった場所が陥没したもの

地下に人が掘り進んだ鉱山や岩石、砂、砂鉄ほか何らかの採掘場があった場所では、地下に空洞がある場合やその埋め戻しが不十分である場合に、陥没に至るケースがあります。地域として何らかの鉱山等があった地域では、位置関係について自治体や図書館、インターネット情報などで調べておくといいでしょう。

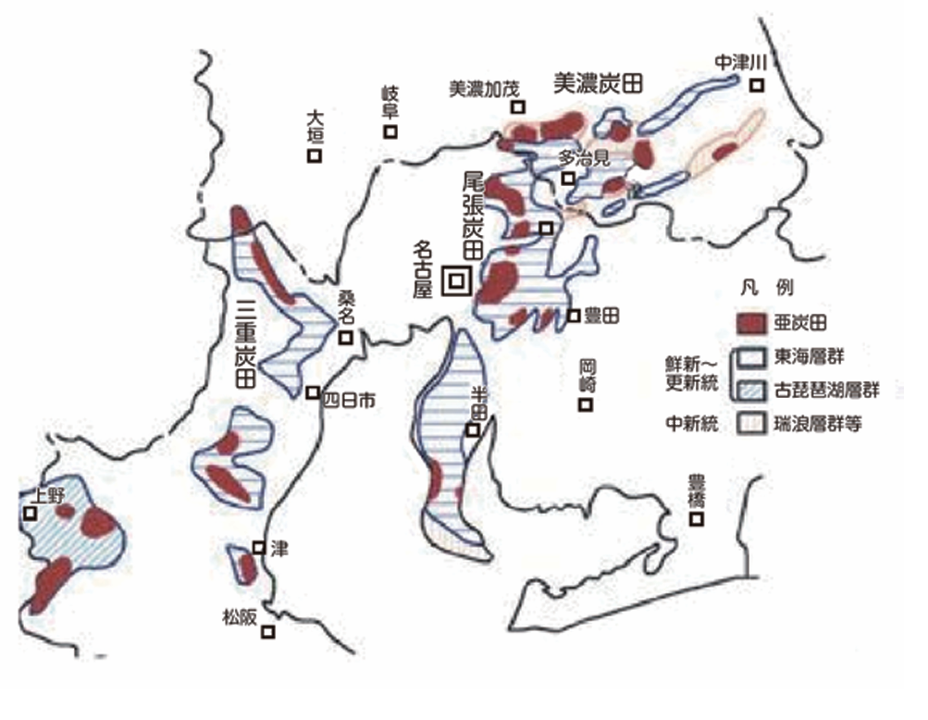

愛知県や岐阜県の山側地域などでは「亜炭坑」と呼ばれるものがあります。明治時代以降に掘削が開始され、特に第二次世界大戦末期から終戦後は燃料不足のために大量に掘削され、そのまま埋め戻されずに残って陥没が相次いだ地域があります。

正確な位置がわかっていないものもありますが、亜炭坑があった地域の自治体では、岐阜県御嵩町のように亜炭坑の深さを示した地図などが公開されている場合があります。可能な限り、事前に情報を収集しておくと良いでしょう。

地下壕・防空壕、地下階や「むろ」、浄化槽、古井戸などを埋め戻した跡地が陥没したもの

鉱山等のような大規模なものでなくとも、戦時中の地下壕・防空壕や、地下階のあった土地、地下に「むろ」があった土地、また浄化槽を撤去して場所や古井戸を埋め戻した跡地における陥没にも注意が必要です。これらは、適切な埋め戻しや締固めが不十分な場合もあり、時間が経って空洞化・陥没に至る場合があります。

これらは公的な図面等に残っていない場合もあり、局所的であるために気が付かれずに住み続けて、陥没に至るケースがあります。地盤調査で局所的に緩い地盤などが見いだされ、これら埋め戻し等によることが発覚する場合もあります。

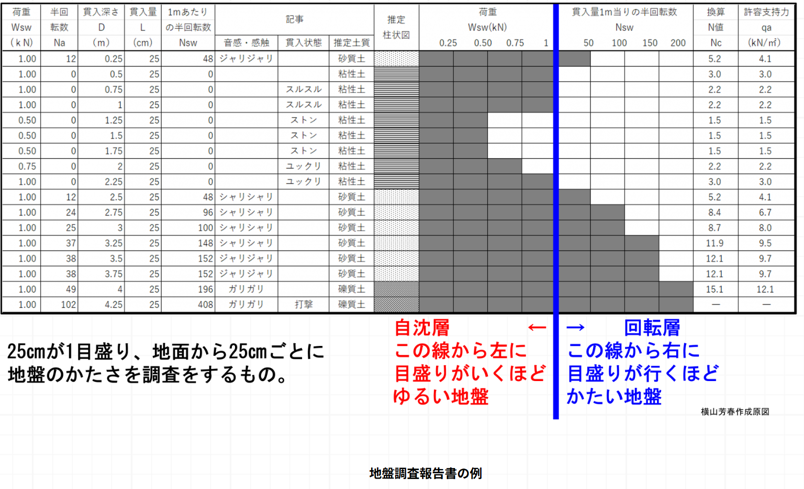

しかし、地盤調査はあくまで建物の重さにその場所の地盤が耐えられないかを調査するもので、戸建て住宅であれば敷地の四隅と中央でドリル上の機材を貫入して調査しますが、そのポイントから外れた場所に空洞等があれば、当然検知されないことになります。

軍事施設として使われていた地域、また古い住宅の跡地などでは、可能な限り公的資料や住宅等があった頃の情報収集、また地盤調査で一部だけ不自然に極端にゆるい地盤がないか、ある場所だけやけにかたい地盤でないか(石などがあるとそれ以上掘削できませんが、埋設ガラ、廃棄物、埋設物がある場合もあります)などをチェックしておきましょう。

地盤調査については「「地盤調査」とは?「地盤調査報告書」はここをチェック!」の記事で、報告書の見方を含めて説明していますので、是非参照ください。

地下・隣地で工事が行われている場所に土が吸い出されていって陥没したもの

地下深くで行われた工事で陥没に至るケースとしては、2020年10月に東京都調布市で外環道の地下トンネル工事による事例があります。現在では、岐阜県内のリニア中央新幹線のトンネル工事現場付近でも地盤沈下がありました。

これらは「大深度地下」と呼ばれる、地表から40mより深いより深く一般的に利用されない地下のこと。道路や鉄道など公益の事業は地上の地権者との用地交渉や補償をせずに利用できることとされていますが、場合によっては陥没や沈下などの影響が出てしまう場合もあるようです。

このほか、近隣の地下工事や隣地の造成、建築工事などを行った際に、土地を掘削などした場合、土砂が引きずり込まれたり吸い出されるなどで、敷地が陥没・沈下などしてしまう場合もあります。大規模に造成や工事を行う際や、地中を掘削するような工事が行われる可能性がある場所かなど確認をしておきましょう。

都市計画関連については、自治体がホームページ等で都市計画情報や都市計画図などを公開している場合がある他、詳細については道路、都市計画等の担当部署確認しておくことが望まれます。

隣地で工事などが行われる前には、家屋調査が行われる場合には受け入れ、また実施がない場合には要求することも有効でしょう。家屋調査の有無にかかわらず、建物や敷地に変状が生じた際に証拠とできるように、ご自身でも建物内や敷地などの写真を撮影しておくと良いでしょう。

陥没の前兆となる現象はある?

地面の陥没は、前兆がなく起こることも多いのが現状です。八潮市の大規模な道路陥没現場も、陥没の瞬間の動画も公開されていますが、目だった前兆などがなく、いきなり陥没が起きてトラックが落下してしまったように見受けれれます。現地付近のストリートビューでも、ひび割れ程度はありますが日常的にみられる範囲と大差がないように思われます。前兆はなく陥没が起こるケースもあることを知っておきましょう。

神戸大学都市安全研究センターほか(2021)の報告によると、道路のケースでは空洞が存在する場合に路面に顕著に表れる可能性が高い損傷は「路面のひび割れ、縦断凹凸が大きい」ことが指摘されています。徐々に表層付近に空洞化が進んで、舗装されたアスファルト面下の土が流出していくと、道路面のたわみ、ひび割れなどの現象として発生しやすいものと考えられます。

アスファルトなどの舗装等がある場所の下で空洞が発生している場合は、たわみやひび割れが特定の場所で発生し、進行していく場合には注意をしておくと良いでしょう。木槌などで叩いてみるとそこだけ音が全く違っているような場合や、上を歩いてみると感触が異なる場合があります。舗装が浮いたような状態になっているケースでは、アスファルト1枚だけ残っているような場合もありました。

舗装がない地点では、土が抜けたように感じる場合や実際に沈下やくぼみが起きている場合などもあります。水が流れ込んでいる場所や、隣地と高低差があるきわ、また盛土の埋め戻し地盤(高低差がある土地や元水田の土地)などでは要注意です。

舗装がない場所では、土に細い鉄筋などを突き刺してみると、スカスカな感触があるような場合もあります。陥没には前兆がないことが多い反面、明らかな異変と思われる現象が見られた場合には、専門業者への調査などが望ましいでしょう。

陥没につながる地下空洞の詳しい調査方法

建物を建てる際には、実際に地盤調査が行われます。既存物件は、地盤調査報告書があれば参照すると良いでしょう。ただし、既に述べた通り、地盤調査はあくまで建物の重さにその場所の地盤が耐えられないかを調査するものです。通常の地盤調査では地下にある空洞の有無を対象とした調査ではありませんので、地盤調査で問題がなくとも、空洞がないことを示すものではありません。

空洞を対象とした調査としては、実際に空洞があると思われる箇所でボーリング調査をすることも有効です。私が対応したケースでは、移動できる簡易ボーリング機材で、空洞があると想定される場所を移動しながら探るような調査を実施したこともあります。

舗装がある場所や掘削ができない場所では、地中レーダー探査が良く用いられます。電磁波を地中に放射して、その反射した波形によって空洞や埋設物などを探知する手法です。手押し車の上に機材が乗っており、調査したい範囲を歩きながら調査し、迅速な調査が可能です。技術者の力量に左右されるところと、対象は主に地表から2mより浅い場所(機材により異なります)に限られます。

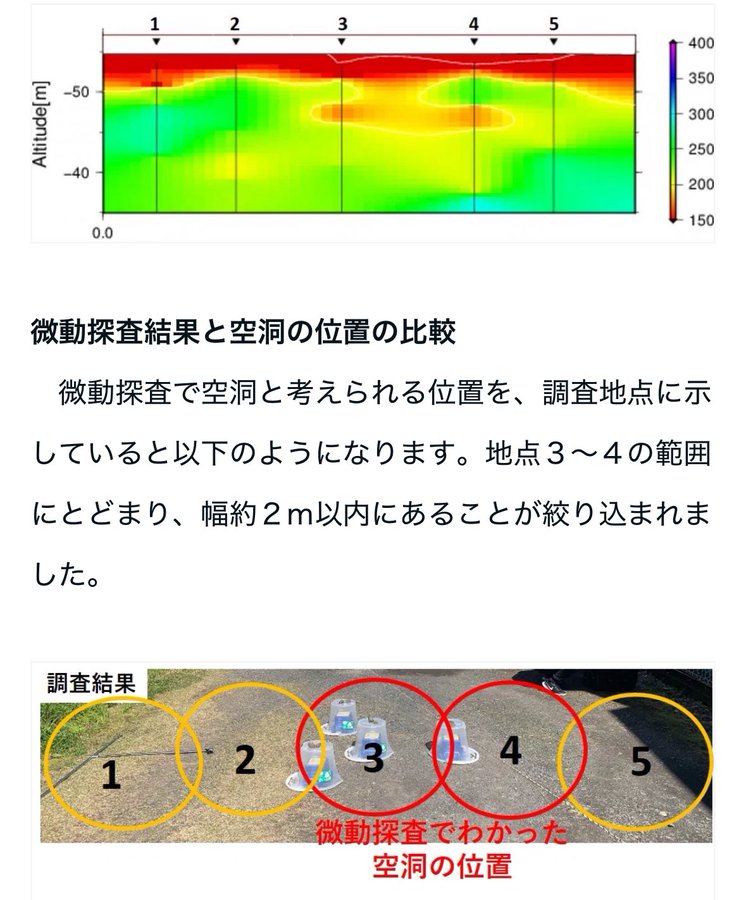

2mより深い場所の調査としては、高性能な地震計(微動計)を地面に複数台おいて、人が感じないくらいのわずかな交通振動などから地下状況を探査する「微動探査」で、深さ6mほどの空洞を検知できた事例があります。関東地方のアパート敷地内で、地下に戦時中の地下壕がある土地で、直径2mほどの壕の位置を特定できた場合があります。

陥没・空洞化まとめ

以上、地盤の陥没と陥没に繋がる空洞の前兆は必ずしも明瞭ではないことが実態です。今住んでいる、利用している場所が、地震や豪雨の後、隣地などで工事があった場合を中心に、何らかの異変に気付いた場合には、専門業者に相談することが望ましいでしょう。

不動産取得前にも、可能な限りその地域、その土地の地盤の特徴や前歴、そして今後の都市計画などについて調べておくことが望ましいでしょう。陥没や空洞については既に陥没が発生して顕在化しているような場合を除き、重要事項説明の義務はなく、掲載されていないことも多いでしょう。

地震時の地盤の揺れやすさや、液状化リスクなども掲載義務はないことが現状ですが、様々な土地のリスク情報と併せて、事前に情報収集しておくことをお勧めします。