4号特例縮小をわかりやすく解説! リフォーム・新築への影響は?

建築基準法の改正により、2025年4月から「4号特例」が縮小されます。4号特例とは、わかりやすく言えば小規模建築物における建築確認申請の審査省略制度です。4号特例が縮小されることにより、2025年度からは多くの住宅の新築やリフォームで建築確認申請および審査が必要になります。

4号特例とは?なぜ審査が省略されているの?

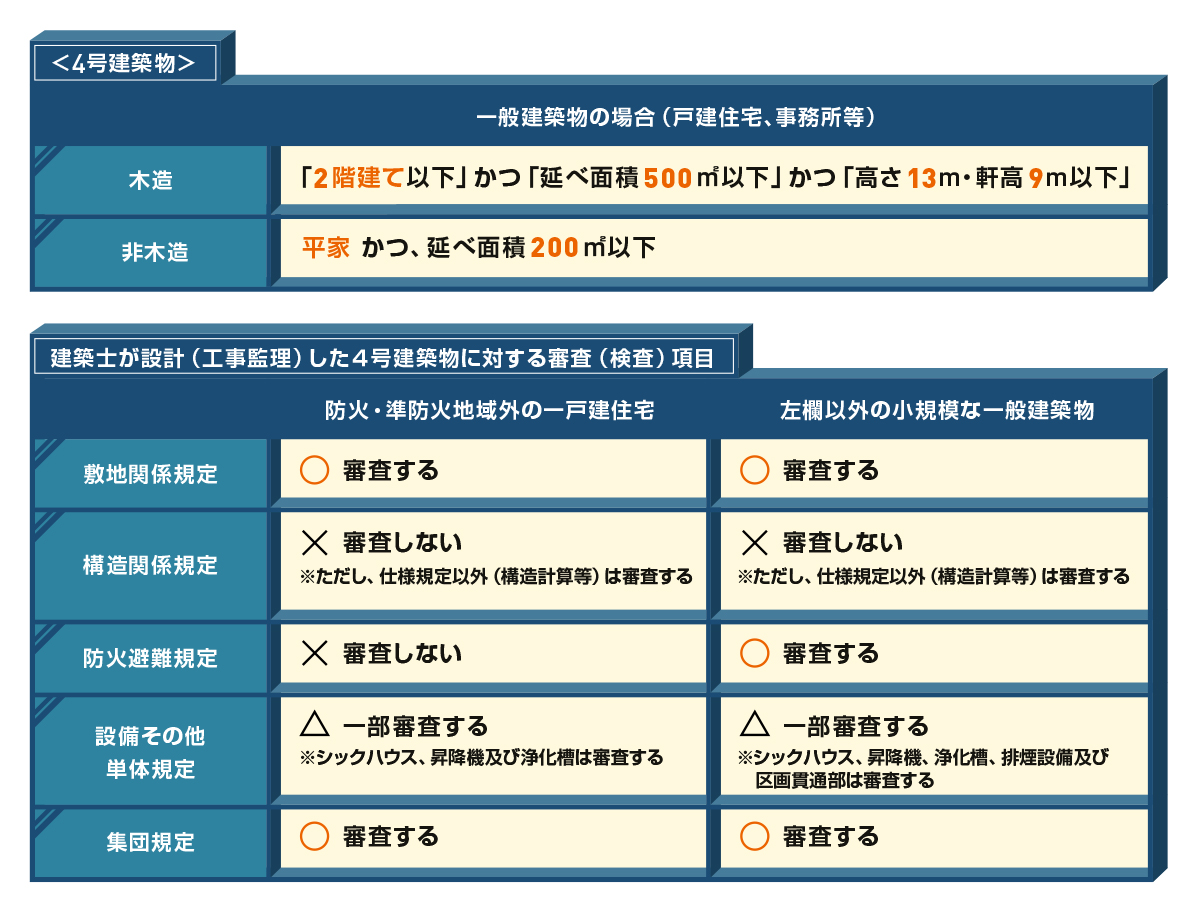

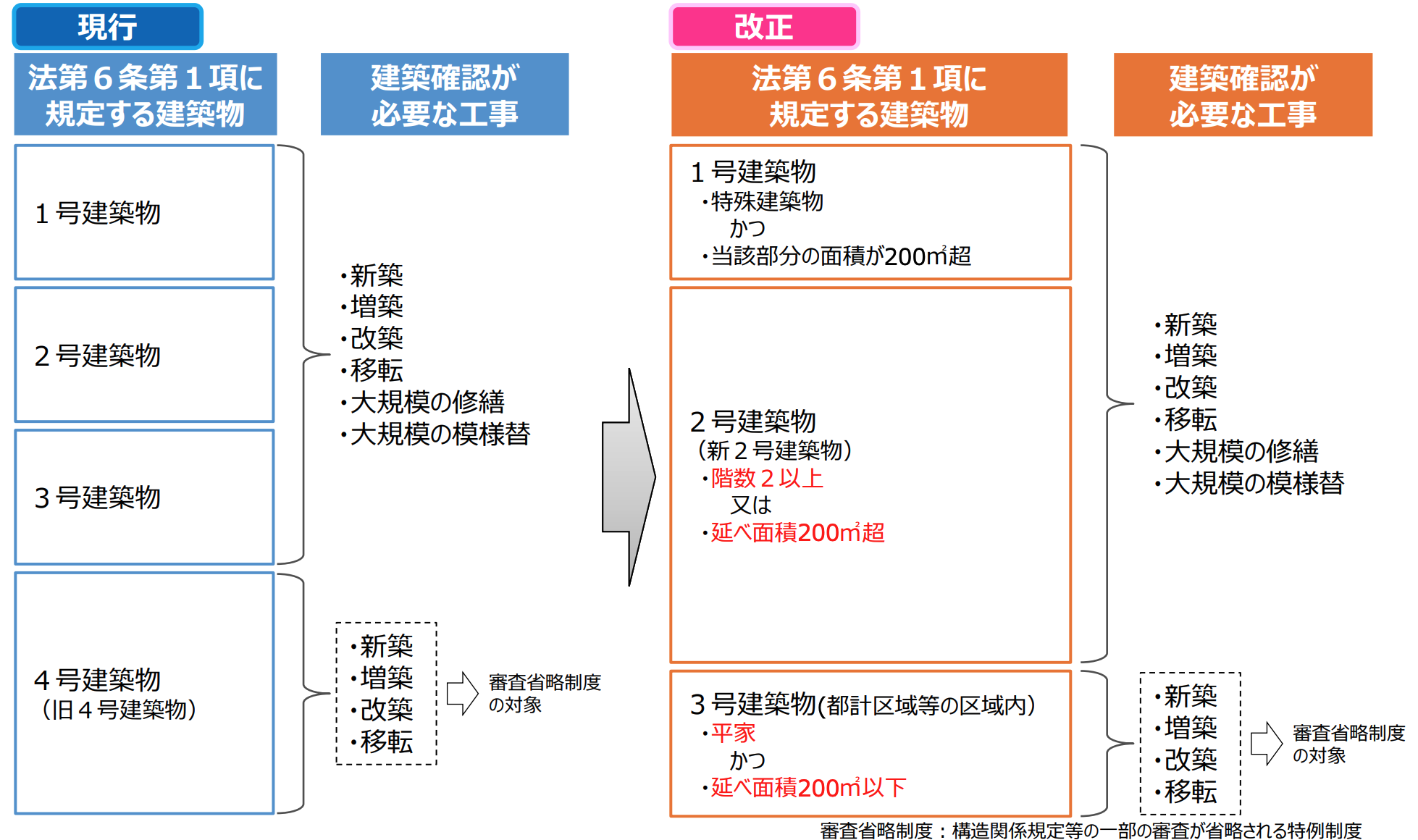

現行の建築基準法では、規模や構造などによって建築物が1号〜4号に分類されています。4号建築物は、都市計画区域内に建てられる「2階建て以下」「延べ面積500㎡以下」「高さ13m・軒高9m以下」のすべてを満たす木造建築物と「平屋」「延べ面積200㎡以下」の非木造建築物です。つまり、現行基準では、2階建て以下の一般的な広さの木造住宅は4号建築物に該当します。

4号特例とは、4号建築物に対する審査のうち、構造関係規程や防火避難規程など一部の審査が省略される制度です。4号特例が創設されたのは、1983年のこと。当時、新築着工の推進は経済政策の一つであり、着工数の急増により審査を担当する人員も不足していたことから、審査および建築の効率化が重視されていたのです。

効率化を重視するとはいえ、建築物に必要な耐震性や安全性などを備えていなくて良いというわけではありません。4号特例はあくまで、設計・工事管理する建築士に構造関係の規程や防火避難に関する規定の遵守を一任する制度です。

【2025年4月から】なぜ4号特例が縮小するの?何がどう変わるの?

2025年4月から、建築基準法の改正によって建築物の分類が変わります。4号建築物は廃止となり、建築物の分類は1号〜3号となります。現行の4号建築物は、新2号建築物と新3号建築物に分類され、新3号建築物のみ引き続き審査省略制度の対象となります。

新2号・新3号建築物とは?

新2号建築物は「2階建て以上」または「延べ面積200㎡超」の建築物です。木造・非木造は問いません。新3号建築物は「延べ面積200㎡以下の平屋」です。

つまり、2階建て以上の一般的な広さの住宅は新2号建築物に分類され、審査省略制度の対象外となります。建築確認が必要な工事は新築だけでなく、増改築や大規模な修繕、模様替えなども含まれます。

4号特例縮小の背景

4号特例縮小の主な理由は、建築物省エネ法の改正により2025年4月から原則すべての新築住宅に省エネ基準適合が義務づけられるためです。「延べ面積200㎡以下の平屋」は省エネ適合性審査が省略されるため、これに合わせる形で4号特例を縮小し、審査対象の統一が図られます。

また、省エネ性能を高めるには建物の強度を高める必要があり、それに伴って建物も重くなるため、構造についても一定のボトムアップを図らなければなりません。これまで4号建築物は構造計算の審査が省略されていましたが、新3号建築物については構造計算などの仕様規定も審査されることになります。

審査が省略されないことによって変わることは?

大部分の戸建て住宅は2025年度以降、審査の対象になるわけですが、表面的にはこれまで単に省略していたものを審査対象とするだけのことです。しかし、実態として「審査省略=計算しなくていい・備えなくていい」と誤って解釈している建築士も一定数存在しており、こうした建築士にとっては非常に大きな改正となるはずです。

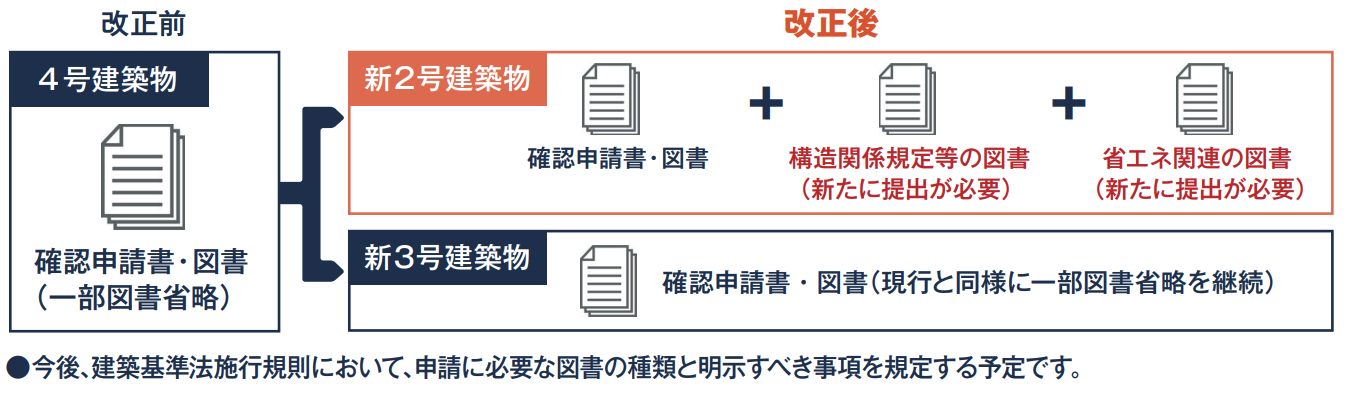

新2号建築物は、建築確認申請時に建築確認申請書や図書に加え、新たに構造関係規程等の図書と省エネ関連の図書の提出が必要になります。書類を準備して申請しなければならないという手間が増える点はすべての建築士に共通しますが、これまでしっかり計算してこなかった場合は設計フローから見直す必要があるでしょう。

4号特例縮小による新築への影響は

4号特例の縮小は建築士の業務に大きく影響する改正ですが、住まいを取得する方も決して無縁ではありません。

コストが上がる

2025年4月以降は建築士の業務が増えるということとともに、建築確認申請の費用が上がります。これにより、設計費や建築費の上昇は避けられないでしょう。昨今は、建築資材や人件費も高騰傾向にあります。

工期が伸びる

確認審査の法廷審査期間は現在「7日以内」ですが、2025年4月からは「35日以内」に延長します。実際に審査にかかる期間は審査機関の混雑状況次第ですが、改正直後は混雑が予想されており、国土交通省や自治体は余裕の持って申請してほしいと呼びかけています。

また、確認審査に出す前の設計期間も現状より長くなる可能性があります。さらに4月からは省エネ基準への適合も義務化されるということもあって、工務店によっては着工後もキャッチアップしながら工事を進めていかなければならないため、工期自体が伸びる可能性もあるでしょう。

住まいの安全性が向上する

「建築費が上がる」「工期が伸びる」というと、4号特例の縮小は良くない改正なのではないかと感じてしまうかもしれませんが、これまで建築士に一任されてきた構造や防火に関する部分がしっかり審査されるということは決して悪いことではありません。建物の安全性の向上にもつながるため、消費者としても業界としても良い改正といえるでしょう。

新築より影響大⁈ 2025年4月以降のリフォームはどう変わる?

2025年4月の4号特例縮小は、住宅の新築以上にリフォームのほうが影響が大きくなる可能性があります。

大規模なリフォームは建築確認申請が必要に

現行の4号建築物は、大規模なリフォームであっても建築確認申請は不要です。大規模なリフォームとは、柱や梁だけを残したスケルトンリフォームに加え、主要構造部の一種以上の過半を超える修繕・模様替えも含まれます。主要構造部とは、壁・柱・床・梁・屋根・階段です。

細かな規程は自治体によって異なりますが、新2号建築物はこうしたリフォームにも建築確認申請が必要になることから、新築同様、建築費の上昇や工期の延伸は避けられないでしょう。

リフォーム業者に新たに求められることは多岐にわたる

これまで4号特例によって一部の審査が省略されてきましたが、住まいの新築については確認申請が必要でした。しかし、4号建築物のリフォームについては、一部エリアにおける増築などを除き、ほぼ確認申請が不要なため「確認申請をしたことがない」というリフォーム業者も少なくありません。

そもそも、リフォームは新築より圧倒的に参入障壁が低いため玉石混交の業界です。建築士がいないリフォーム業者も一定数存在しています。そのため、新築をする工務店やハウスメーカー以上にリフォーム業者のほうが4号特例縮小によって対応に追われるボリュームは大きくなることが予想されるのです。

建築確認申請が必要になることで増える業務は、申請やそのための準備だけではありません。新たに審査が必要なリフォームについては、法律の準拠が求められます。もちろん、法律に準拠したリフォームをすることは倫理観的にこれまでも常識だったものの、それが審査されるとなると大きな負担になるものと推察されます。

2025年4月からは省エネ基準適合義務化がスタートすることにより、増改築の場合は増改築した部分の省エネ基準適合も求められるため、リフォーム業者はこの対応にも追われることになります。

リフォーム業者選びの重要性が増す

2025年4月以降にリフォームする方は、まず確認申請が必要なリフォームか見極める必要があります。確認申請が必要な場合、リフォーム業者選びが非常に重要になってくるでしょう。これまで確認申請をしたことのない襟フォーム業者や建築士が在籍しておらず、これまで外注もしてこなかったリフォーム業者に依頼すると、計画が頓挫してしまったり、計画の変更を迫られたりする可能性があります。

リフォーム業者の見極め方として、まず建築士が在籍しているかどうかが重要な1つの指標になってきます。建築士がおらず、これまで外注もしてこなかったリフォーム業者は、2025年度以降、次のいずれかを選択しなければなりません。

- 確認申請が必要なリフォームを受注しない

- 建築士を雇って建築事務所登録する

- 建築士に設計を外注する

前者2つは現実的ではない、あるいはハードルが高いため、3つ目の「建築士に設計を外注する」という選択をするリフォーム業者が多くなると思います。しかし、突如プロジェクトメンバーが増える、それも外部の人間ということになると、最初から上手くいくことは稀です。

おそらく、向こう5年ほどでリフォーム業者の淘汰が進むと考えています。しかし、過渡期となる2025年4月以降数年に確認申請を要するリフォームをする際は、リフォーム業者の実績や体制をよく確認することが重要だといえるでしょう。

2025年度にリフォーム・新築する方は要注意

建築基準法改正による4号特例縮小によって、新2号建築物となる2階建て以上の一般的な広さの住宅の新築は審査省略制度の対象外となります。新2号建築物については、増改築や大規模なリフォームも確認申請が必要です。2025年4月以降は、建築コストの上昇や工期の延伸が見込まれます。

大規模な改修や増築を伴うリフォームは、計画が頓挫してしまったり、計画の変更を余儀なくされたりするおそれもあるため、リフォーム時期や業者をよく検討することが大切です。とくに、大規模な耐震補強工事を行う予定の方は計画や工期が遅れる可能性がありますので、一層ご注意いただければと思います。