2025年省エネ基準適合義務化! 求められる省エネ性能とこれからの住まいの選び方

建築物省エネ法により、2025年4月から原則すべての新築住宅に省エネ基準適合が義務づけられます。省エネ性能は、暮らしの快適性だけでなく、住まう人の健康や建物の寿命に関わってくる重要な要素です。

この記事では、省エネ基準適合義務化の背景や求められる基準とともに、これからの住まいの選び方について解説します。

省エネ基準適合義務化の背景

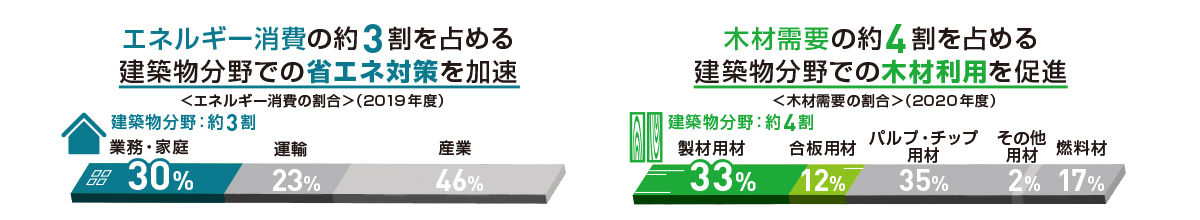

建築物省エネ法の改正とそれによる省エネ基準適合義務化の目的は、2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%削減(2013年度比)の実現です。

建築分野は日本のエネルギー消費の約3割を占めることから、省エネへの取り組みが急務となっています。非住宅については、2021年4月からすでにすべての建築物に省エネ基準適合が義務づけられています。

すべての新築住宅に義務づけられる「省エネ基準」とは?

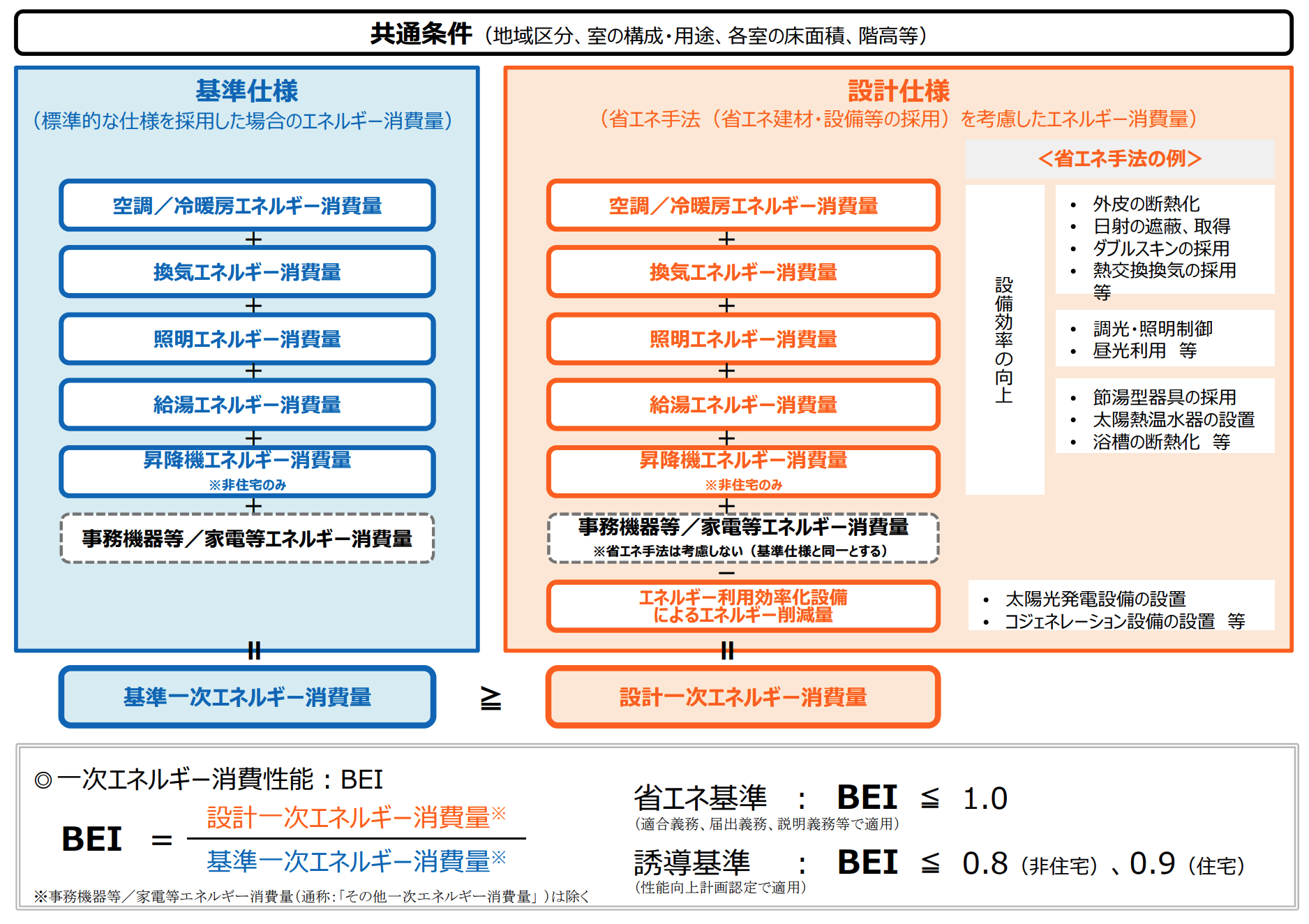

省エネ基準には、2つの指標があります。1つは、屋根や外壁、窓などの断熱性能に関する「外皮性能」。そしてもう1つは、冷暖房や換気、給湯など住宅で使用するエネルギー消費量に関する「一次エネルギー消費性能」です。

外皮性能

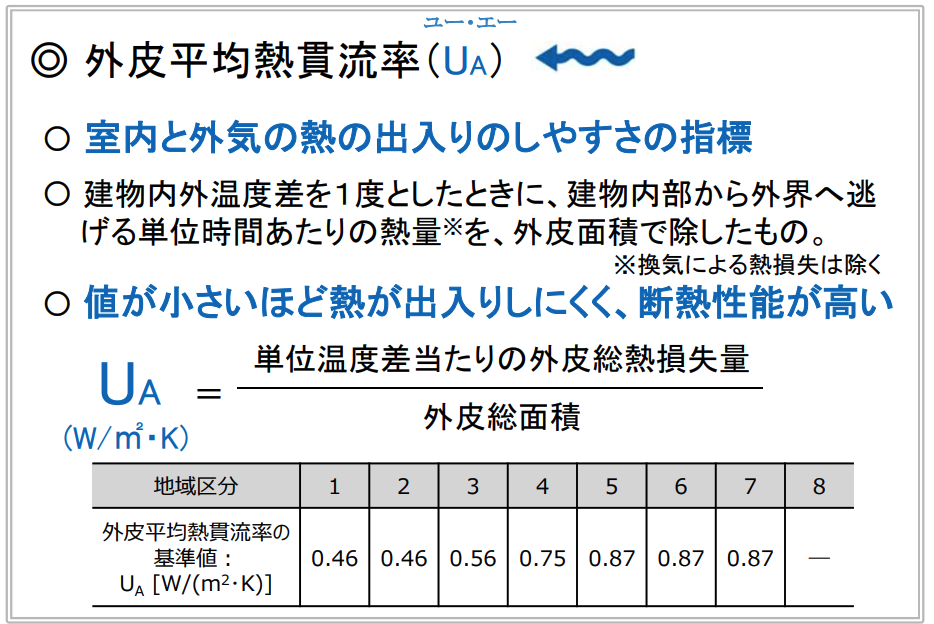

住宅の外皮性能は「外皮平均熱貫流率(UA値)」と冷房機の「平均日射熱取得率(ηAC値)」で構成されています。省エネ基準を満たすには、いずれの数値も8つの地域区分ごとに規程されている基準値以下となることが求められます。省エネ基準で求められる外皮性能は、断熱等性能等級でいえば「4」です。

一次エネルギー消費量性能

一次エネルギー消費量性能は、設計一次エネルギー消費量を基準一次エネルギー量で割った「BEI値」で表されます。省エネ基準はBEIが「1.0以下」となっており、これは一次エネルギー消費量等級でいえば「4」に該当します。

省エネ基準は1999年に制定された「次世代省エネ基準」と同じ

省エネ基準の断熱等性能等級および一次エネルギー消費量等級は「4」ですが、いずれもさらに上位の等級があるため最高等級ではありません。

そもそも、省エネ基準は2025年4月の適合義務化のために新たに創設された基準ではなく、2014年に制定されたものです。さらに遡れば、1999年に制定された「次世代省エネ基準」と計算方法は違えど性能的には同じ。つまり、2025年4月から義務化される省エネ基準は25年前と同じ基準ということになります。

2025年4月の省エネ基準適合義務化は「過程」に過ぎない

現行の省エネ基準は、決して真新しい基準ではなく、他の先進国と比較しても低いと言わざるを得ず「当然に満たすべき水準」です。

2025年4月の省エネ基準適合義務化は、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みの1つです。政府は、2030年までには省エネ基準が「ZEH水準」まで引き上げ、設置可能な建築物の過半以上に太陽光発電設備の設置を目指しています。2025年4月からは、東京都で太陽光発電設置義務化に関する新たな制度がスタートする予定です。

ZEH水準とは、一次エネルギー消費量を省エネ基準層等から20%削減し、創エネによってエネルギー収支をゼロとすることを目指した住宅です。一次エネルギー消費量等級でいえば現行の省エネ基準を上回る「6」、断熱等性能等級は「5」がZEHの基準となっています。

省エネ基準適合義務化で何が変わる?これからの住まい選び

現行の省エネ基準は25年前に制定されたものであり、義務化されるとはいえすでに新築住宅の多くは省エネ基準を満たしているため、2025年4月の省エネ基準適合義務化自体は買主様に大きく影響するものではありません。これから住まいを購入する方が考えるべきなのは、これからの省エネ基準や省エネ性能の本質です。

将来の基準を見据えた住まい選びを

先のとおり、2025年4月の省エネ基準適合義務化は、政府が目指す2050年カーボンニュートラル実現のロードマップの1つの過程です。2030年にはZEH水準が省エネ基準となり、今後は太陽光発電設備の設置も義務づけられていくようになるでしょう。2024年時点でもほとんどの新築住宅が省エネ基準を満たしていますが、現行の省エネ基準を満たすだけでは少々乗り遅れ感があると言わざるを得ません。

これからの住まいに求められるのは、QOL(クオリティ・オブ・ライフ)をいかに高めてくれるか。現行の省エネ基準は、あくまで最低限満たすべき住まいの性能の1つです。耐震基準を上回る「耐震等級」があるように、省エネ性能においても省エネ基準より高い水準の追求が可能です。

省エネ性能を高めることの「本質」を見るべし

「基準だから」「義務づけられたから」ということで一定の省エネ性能を備えるのではなく、省エネ性能を高めるとはどういうことなのかを考え、知ることが大切です。

断熱性や気密性を高め、高効率な設備を使用することで、住宅の温度や湿度をコントロールしやすくなります。冷暖房効率が上がって光熱費の削減になるのはもちろん、さまざまな研究によって、省エネ性能の向上は住まう人の健康や建物の長寿命化にも寄与すると実証されています。

ホームインスペクションをさせていただく中でも、やはり省エネ性能が低いお住まいは劣化スピードが速いことを実感しています。断熱性能が低いと、木造住宅の大敵である結露が発生しやすくなり、カビの発生や木材の腐朽につながってしまいます。

机上の性能だけでなく「実現」できるかまで気を配る

2023年にさくら事務所が新築工事中ホームインスペクション(第三者検査)を行った住宅のうち、57.0%に断熱に関する部分の不具合が指摘されました。不具合とは、次のようなものを指します。

- 本来入れるべきところに断熱材が入っていない

- 断熱材と断熱材の間に隙間が生じてしまっている

- 正しい材料が使われていない

- 断熱材の厚みが不足している

このような不具合が見られると、オーダーした断熱性能が実現できないおそれがあります。

住宅性能が高まれば高まるほど、施工ミスや不具合が発生するリスクも高まります。2025年4月は省エネ基準適合義務化とともに、建築基準法の改正による4号特例の縮小の開始時期でもあります。これにより現場は通常期以上に逼迫することが予想されるため、改正直後はとくに注意が必要です。

省エネ基準だけでなく省エネ性能の「本質」を考えた住まい選びを

2025年4月から原則すべての新築住宅に省エネ基準への適合が義務化されますが、義務化される省エネ基準は新たに規定されたものではなく、1999年に制定された「次世代省エネ基準」と同じです。すでに省エネ基準を満たしている新築住宅も多いことから、目を向けるべきなのはこれからの省エネ基準と省エネ性能の本質の部分といえるでしょう。義務化直後は4号特例縮小と時期が重なるため、工期や施工時の不具合にも十分留意する必要があります。