【2025年4月から】東京都で太陽光発電設置義務化! 背景・対象・デメリット・補助金を解説

さまざまな議論が取り沙汰されている東京都の太陽光発電設置義務化。これから住宅を取得する予定の方にとっては、大きな関心事のひとつではないでしょうか。

東京都に続いて、川崎市、相模原市など他の自治体でも義務化が予定されているといいます。この記事では、いつから太陽光発電は義務化されるのか、その背景には何があるのかに加え、誤解されやすい太陽光発電のデメリットや補助金などについて解説します。

2025年4月からの東京都の太陽光発電設置義務化の背景・目的は?

東京都の太陽光発電設置義務化は、2025年4月からです。その背景としては、世界的に見られる急速な気候変動が挙げられ、脱炭素社会基盤の確立が急務となっています。

東京都は2030年カーボンハーフを表明し、温室効果ガスの排出量を2030年までに50%に削減(2000年比)することを目標として掲げました。

東京都環境局の調査によると、都内CO₂排出量の7割以上が建物内でのエネルギー使用によるもので、そのうち一般家庭のCO₂排出量が3割以上を占めていることが分かります。また、国際情勢から鑑みても、石油やガスなどの輸入資源に頼り続ける訳にもいきません。再生可能エネルギーを促進し、家庭で使うエネルギーは家庭で賄う仕組み作りが急がれているのです。

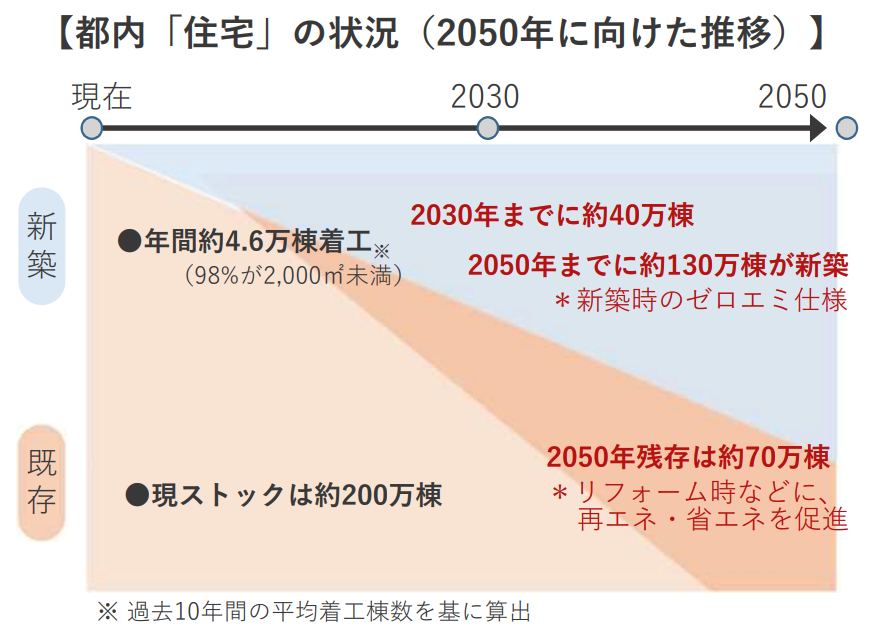

世界的には2050年CO₂排出実質ゼロ(ゼロエミッション)が掲げられており、その頃には東京都の建物ストックの約半数(住宅は約7割)が、今後新築される建物に置き換わると予測されています。2050年へ向けて、東京を形成する新築建物への創エネ対策が極めて重要です。太陽光発電の設置義務化は、脱炭素社会の実現や災害に対するレジリエンス(回復力)向上を促進する狙いがあります。

東京都の太陽光発電設置義務化の対象

東京都の太陽光発電設置義務化は、新築住宅のみが対象で既存住宅は対象外です。また、新築住宅においても、日照条件の悪い家や太陽光パネルを搭載できない狭小住宅等は、設置対象から除外されます。

都内年間供給面積2万㎡以上のハウスメーカー等

太陽光発電の設置義務者は、ハウスメーカー等の事業者です。その中でも、都内で年間2万㎡以上の建物(住宅・ビル)を建築する大手事業者が対象となっています。

会社の数としては50社程度の見込みで、東京都内の年間新築棟数の半数程度の規模が想定されています。都としては、大手事業者を対象に絞ることで、温室効果ガスの削減効果をどのくらい出せるのか試算しているのです。

対象はすべての新築住宅ではない

大手のハウスメーカーであっても、新築するすべての住宅が設置対象になる訳ではありません。たとえば、日照条件の悪い家や太陽光パネルを搭載できない狭小住宅等は算定除外可能建物となり、設置基準の算定から除外されます。具体的には、2kWの太陽光発電設備の設置が物理的に困難な場合は対象外です。

年間の供給棟数から算定除外可能建物を差し引いた棟数が「年間の設置可能棟数」となります。建物供給事業者に義務付けられる「再エネ設置基準」の算定式は以下の通りです。

再エネ設置基準(kw)=年間の設置可能棟数×算定基準率×棟当たり基準量(2kw/棟)

算定基準率は、区分ごとに設置を求める割合を設定したもので、3つの区分と都内一律の算定基準があります。

再エネ設置基準は、何棟に設置しなくてはならないということではなく、事業者が一年間に供給する建物に対して、一定容量の再エネ利用設備の設置を義務付けたものです。太陽光発電設置義務化というよりは、一部義務化といったほうが良いかもしれません。

太陽光発電設置はデメリット? 後ろ向きな意見が多い理由

東京都の太陽光発電の義務化には、異論や反対意見も散見されます。しかし、その多くが是正済みの問題であったり、法改正によって解消される見込みの課題であったりすることがほとんどです。

すべての新築住宅が義務化されると誤認している

前項で述べたとおり、太陽光発電の設置基準はすべての新築住宅ではなく、建物供給事業者が一年間に供給する建物に対して一定容量の再エネ利用設備の設置を義務付けたものです。「義務」という強制力のある言葉によって、誤解されているように思います。

今回の制度は、脱炭素社会の実現という目標へ向けて最小限の規模でのスタートとなっており、対象事業者に対しても年間総量による算定という柔軟な仕組みを構築しています。

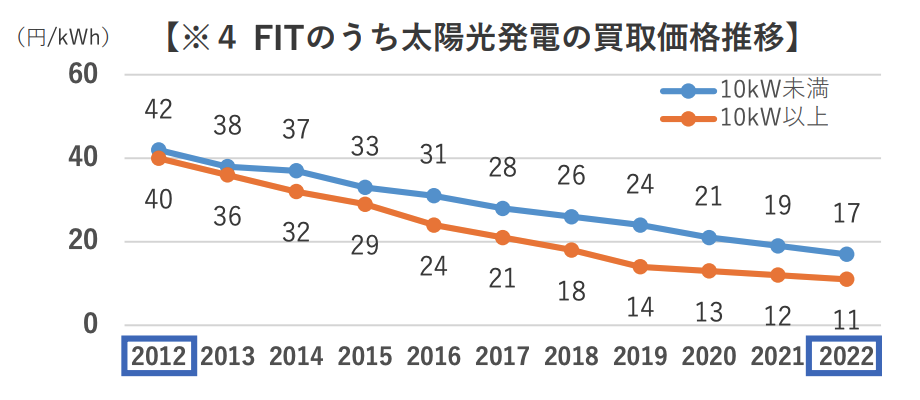

売電価格が下がっている

再エネコストの低減により、FIT買取価格の単価は年々減少しています。発電が利益につながりにくいこともまた、太陽光発電設置義務化のデメリットとして挙げられています。

しかし、太陽光発電で4kWの発電をすれば、年間の電気使用量の8割を賄えるといわれています。電気料金の高騰が続く現状を踏まえれば「売る」のではなく「使う」ための発電と考え方をシフトすべきではないでしょうか。

維持・管理・廃棄の問題

太陽光発電は設備である以上、メンテナンスや維持管理が必要です。適切に維持するには、10~20年に1度、パワーコンディショナー(パワコン)という機器を交換しなくてはなりません。交換には約30万円の費用がかかります。その他に、パネルの破損があれば修理、発電量が低下した際にはメンテナンス等も必要です。

問題視されることの多い廃棄については、専門業者を通じて適切な処理が行われます。太陽光発電導入の義務化に伴い、廃棄についても義務化が始まる見通しです。

首都圏には複数のリサイクル施設があり、既に事業用太陽光発電設備の処理が行われています。都では、解体業者、収集運搬業者、リサイクル業者、メーカー、メンテナンス業者等で構成する協議会を立ち上げ、住宅用太陽光発電のリサイクルルートの確立に取り組む見込みです。

耐震性への影響

重量のある太陽光パネルを屋根に載せることにより、耐震性に影響を与えるのではないかということも懸念されています。たしかに、屋根の重さは耐震性に影響する要素の一つです。しかし、2025年4月の建築基準法改正による4号特例の縮小によって、耐震性への影響による不安の多くは解消される見通しです。

4号特例の縮小とは、4号建築物の建築確認審査の一部を省略できる特例のことで、構造計算書の提出を求めないというものでした。今回の改正により、今まで不要とされていた構造関係規定等の図書の提出が求められるようになります。根拠のある構造計算を出すことによって、耐震性への影響は最小限に抑えられるでしょう。

雨漏りしやすいというイメージ

太陽光パネルは屋根に取り付けますが、取り付けの際の穴の開け方や止め方が悪く、雨漏りが起きてしまったという事例もあります。しかし、今は予防策が取られており、雨漏りの心配はほとんどありません。

ただし、太陽光パネルが搭載された中古住宅を購入する場合は注意が必要です。築14~15年以前の中古住宅は、太陽光パネルの施工方法が確立されていない時期のため、ホームインスペクションで雨漏りがないか確認しておくと安心です。

\ 雨漏り・シロアリ被害・建物の傾きなどを専門家が診断! /

気になるコストは? 太陽光発電設備設置に対する東京都の補助金制度

太陽光発電設備の設置が一部義務化となると、気になるのがコスト面。東京都によれば、4kWの太陽光パネルを設置した場合の補記費用は115万円です。決して安い金額ではありませんが、東京都では補助制度も充実しているため、現行の補助金を活用すれば、光熱費の削減分と合わせて8年程度で回収可能といいます。

東京都の太陽光発電設置に対する補助金制度は「東京ゼロエミ住宅」と「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」があります。いずれの補助金制度も予算上限に達すると終了するので注意が必要です。

東京ゼロエミ住宅

| 水準1 | 水準2 | 水準3 | |

|---|---|---|---|

| 戸建て住宅 | 30万円/戸 | 50万円/戸 | 210万円/戸 |

| 集合住宅等 | 20万円/戸 | 40万円/戸 | 170万円/戸 |

- 水準1:国が定める基準から窓を中心に強化した断熱性と同じく国が定める基準より30%削減する省エネ性能の基準を設定

- 水準2:ZEH相当の断熱性と国が定める基準より35%削減する高い省エネ性能を設定

- 水準3:北海道相当の断熱性能と国が定める基準より40%削減する高い省エネ性能を設定

東京ゼロエミ住宅とは、一定の断熱性を確保し、住宅設備の効率化を図ることで、高い省エネ性能等を有する住宅を指します。都が定めた基準に適合する住宅を新築した施主に対して20万円から最大で210万円が助成されます。

また、対象となる東京ゼロエミ住宅に太陽光発電を設置する場合は、追加で以下の補助を受けることができます。

| 発電出力 | 補助額 | 備考 |

|---|---|---|

| 3.6kW以下 | 12万円/kW | 上限36万円 |

| 3.6kW越え(50kW未満) | 10万円/kW | – |

災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業

災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業は、断熱性や省エネ性を高めることにより、災害に強く、健康的に過ごせる住宅の普及を促進するものです。

太陽光発電に対する補助金は、東京ゼロエミ住宅と同額になります。

| 発電出力 | 補助額 | 備考 |

|---|---|---|

| 3.6kW以下 | 12万円/kW | 上限36万円 |

| 3.6kW越え(50kW未満) | 10万円/kW | – |

「省エネ×創エネ」のメリットは大きい

太陽光発電システムは、毎月の電気料金の削減や災害時の電力を確保できることがメリットです。さらに、建物の省エネ性能を上げることで「省エネ×創エネ」の相乗効果が生まれ、快適でエネルギー効率の良い住まいづくりが可能になります。

経済的メリット

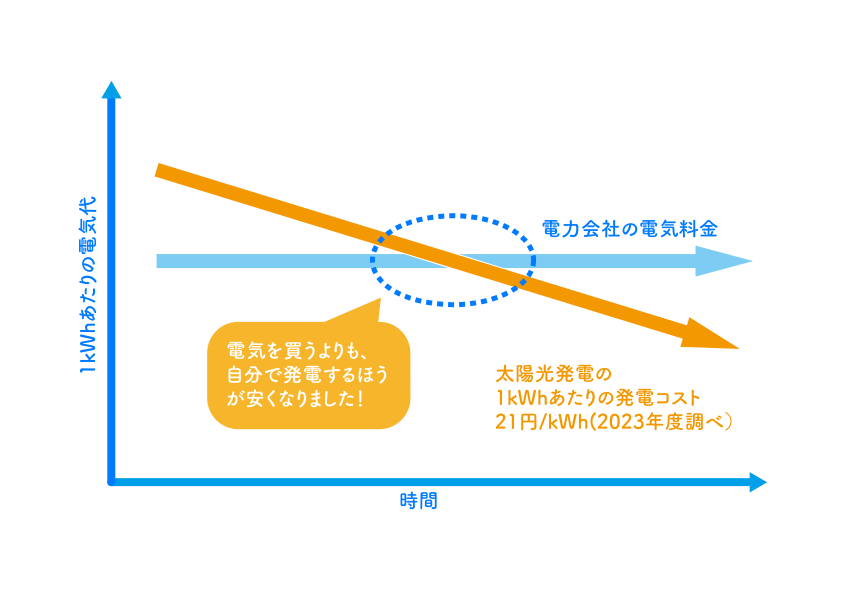

売電で利益をもたらすことは難しくなりましたが、家庭で使用する電気を発電すると考えれば、十分に経済的なメリットが得られます。

太陽光発電システムの導入費用から発電コストを計算すると、1kWhあたり約21円になります。一方で、電力会社の電気料金は1kWhあたり42〜46円程。補助金のある今なら、さらに発電コストは下がります。毎月の電気代を削減できることは大きなメリットになるでしょう。

災害時の電力確保

近年、地震や台風による停電が増加している中、停電はいつどこで起きてもおかしくありません。

災害レジリエンス(災害対応力)が全国的に求められる中、太陽光発電システムは「電力確保」という重要な役割を果たします。昼間に発電した電力で必要最低限の生活を維持できることは、被災時の大きな安心につながるはずです。

建物の省エネ化も重要に

2025年4月には、太陽光発電の義務化に加えて、省エネ基準適合義務化もスタートします。エネルギーを生み出す仕組みも大切ですが、それ以上に建物のスペックを上げることも重要です。

省エネ基準適合義務化により、建物の省エネ性能を評価し、一定の基準を満たしているかを判定できるようになります。エネルギーの消費量を抑え、使うエネルギーは自分たちで生み出すことがこれからの時代には求められますが、それは私たちのメリットにもつながるのです。

「東京都 太陽光発電設備設置義務化」まとめ

太陽光発電普及の歴史の中で、耐震性や雨漏りなどさまざまな問題点があったことは否めません。しかし、多くの問題は是正され、廃棄やリサイクルについても整備されつつあります。

そして何よりも、経済的効果や災害レジリエンスを高めることは、私たち自身の生活を「自衛」することでもあるのです。加えて、脱炭素社会に貢献していくという意識が個人にも求められる時代になったといえるのではないでしょうか。