2025年区分所有法改正! 建て替え・改修は促進されるのか

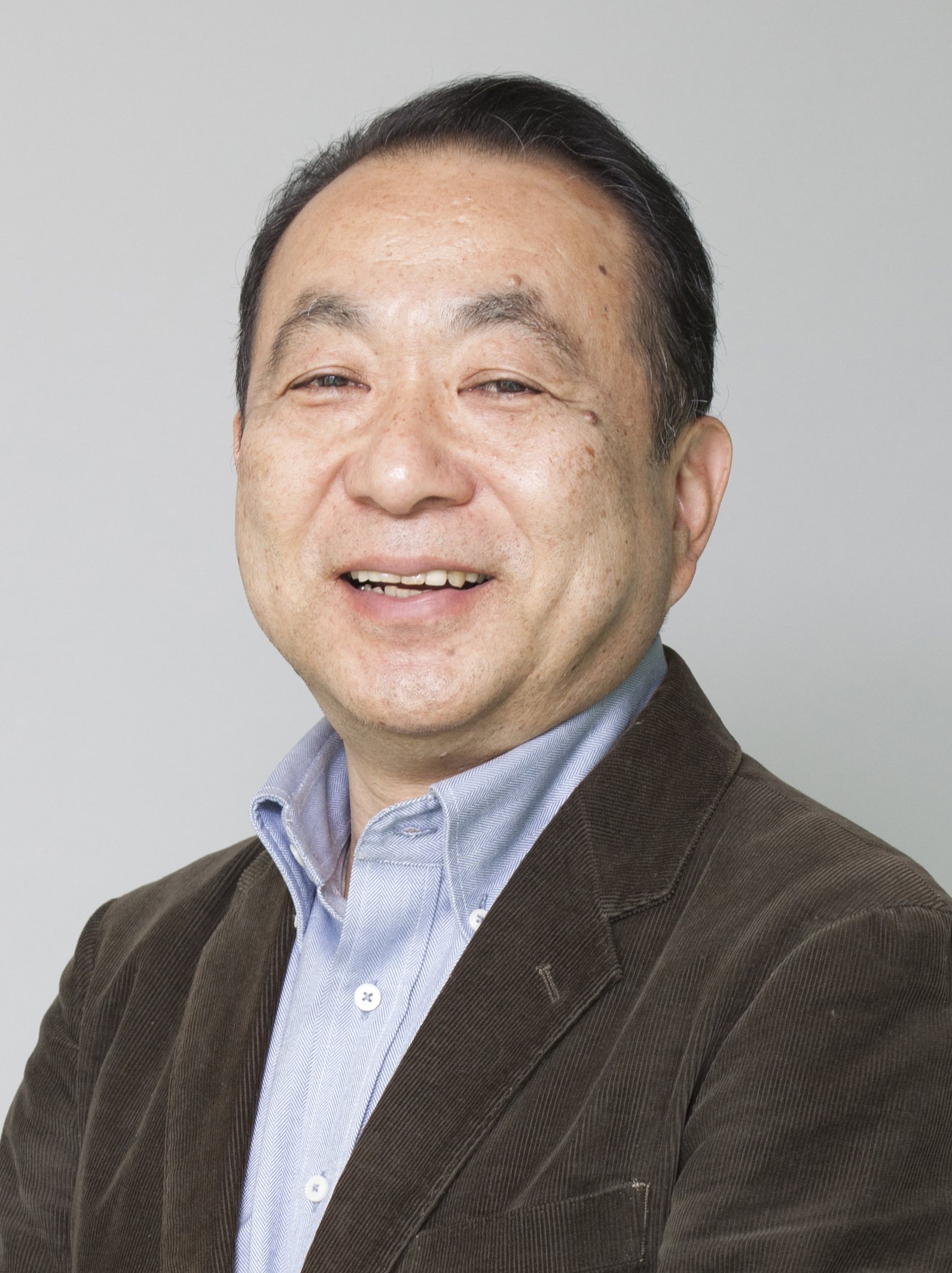

2025年5月、参議院本会議で区分所有法などマンション関連法の改正案が可決・成立しました。施行は、2026年4月1日を予定しています。この改正によって老朽化マンションの建て替えや改修は促進されるのでしょうか。マンション管理コンサルタントの土屋輝之が考察します。

区分所有法とは

区分所有法とは、マンションや団地などの区分所有建物の維持や管理を円滑に行うための法律です。区分所有建物の歴史は古く、同法が施行される前は民法における「共有」の定義を解釈して使っていました。ところが、民法だけでは区分所有建物の細かなことまで決めることができなかったため、1962年に区分所有法が制定されました。区分所有法は、民法の特別法という位置づけです。

「区分所有法=管理規約」と勘違いされている方も多いようですが、管理規約はマンションごとに定められたルールです。管理規約は総会の決議で4分の3以上の賛成があれば変更できますが、基本的に区分所有法は所有者の意思で変えることはできません。国土交通省が「標準管理規約」を作成していますが、これはあくまでガイドラインです。

区分所有法改正の背景

2025年に閣議決定されると見られる区分所有法改正の背景には、マンションの高経年化や住人(所有者)の高齢化などがあります。

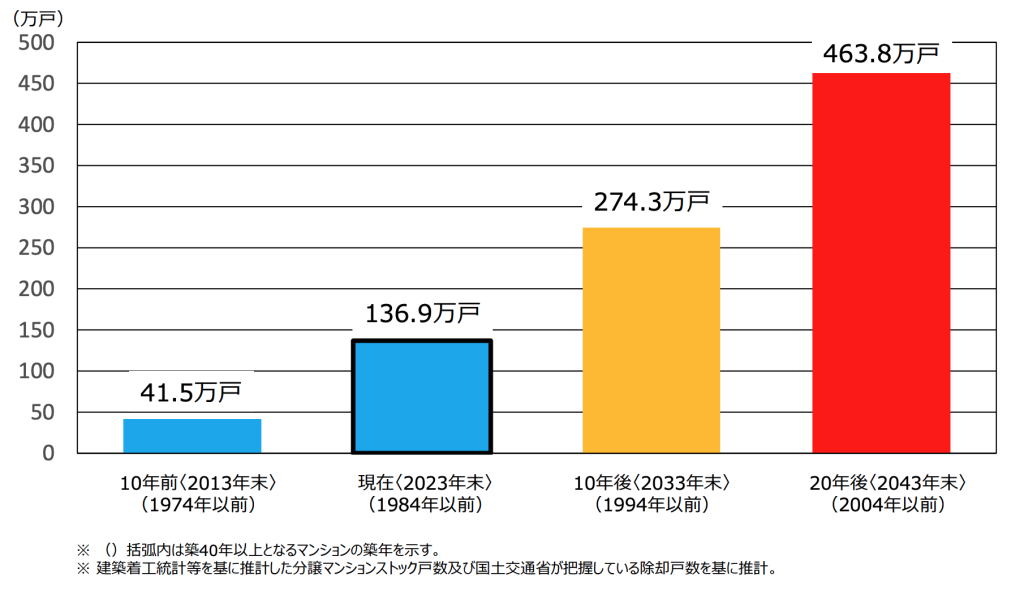

建物の高経年化

築40年以上のマンションのストック数は、2023年末時点で約136.9万戸といわれています。今後10年間でこの数は約2倍に、20年後には約3.4倍に増加する見込みです。

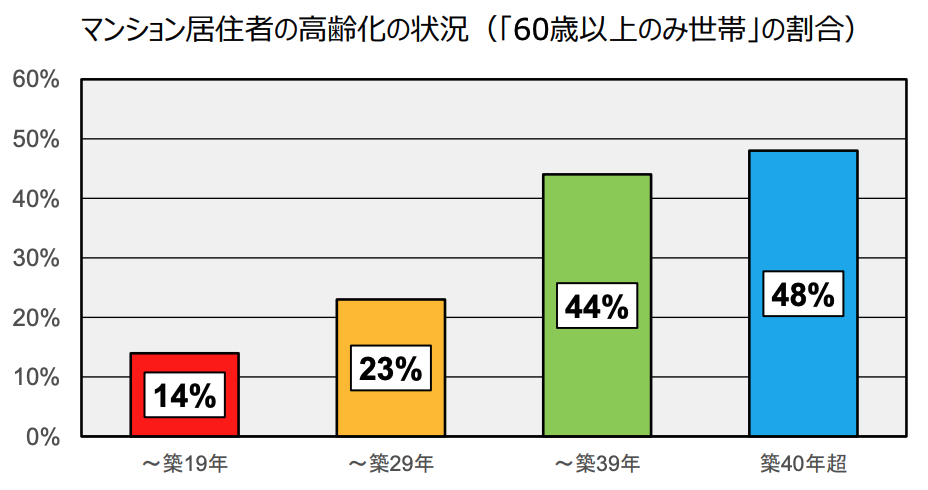

住人(所有者)の高齢化

建物の老朽化だけでなく、マンションに住む方の高齢化も進んでいます。築年帯が古いほど住人の高齢化は進んでおり、築40年を超えるマンションの約半数が60歳以上のみの世帯という統計もあります。

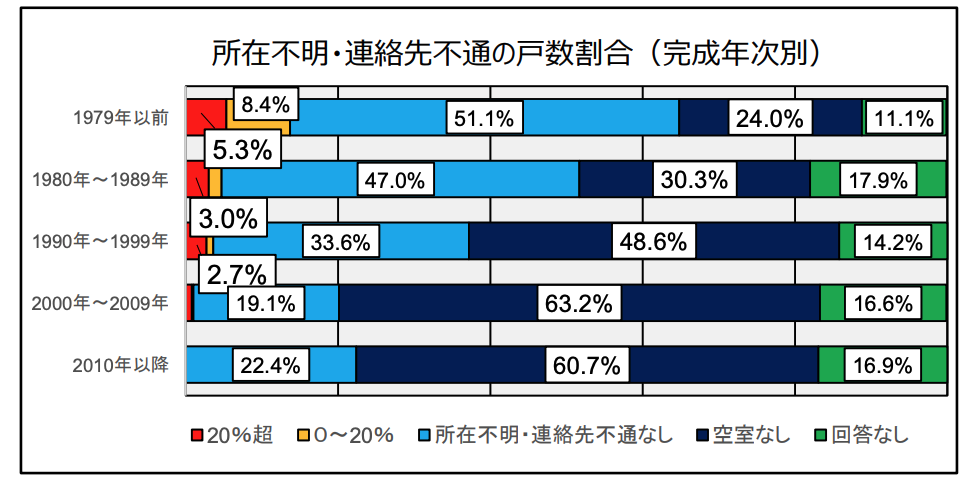

所在不明の所有者の増加

高経年マンションは、所在不明・連絡先不通の戸数の割合の高さも課題の一つとなっています。

2010年以降築のマンションは所在不明・連絡先不通の戸数がほぼないようですが、1980年代のマンションは所在不明等の住人が20%を超えるマンションが5.3%、1979年以前築となると8.4%にのぼります。総会は管理組合の過半数の人が参加しなければ成立せず、議決はできません。

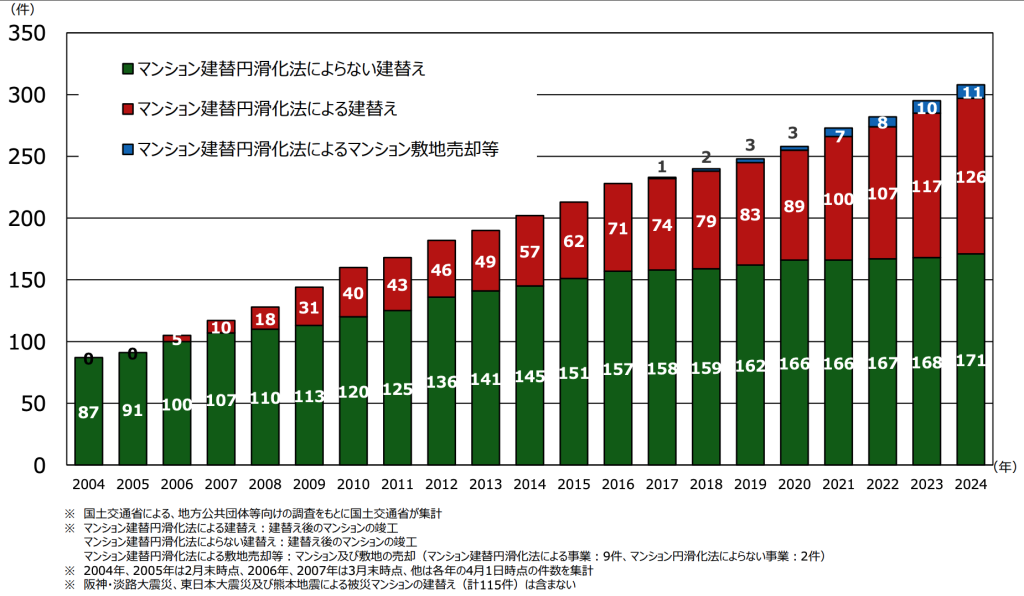

進まない建て替え

高経年マンションは、建て替えが喫緊の課題となっているケースも少なくありません。一方、住人が高齢化すると、理事会の運営や総会での決議が難しくなってしまいます。そのため、建物と住人の「2つの老い」が進む中、建て替えや敷地売却は一向に進んでいません。2014年にはマンション建替え円滑化法が改正されましたが、それでも建て替えなどが実施されるマンションは年間10棟前後です。

近年は、自然災害が激甚化・多発化しています。2024年1月の能登半島地震でもビルの倒壊が見られましたが、都市部で老朽化したマンションが倒壊した場合の被害は計り知れません。

区分所有法改正のポイント

2025年区分所有法改正のポイントは、次のとおりです。

所在不明所有者を母数から除外

要綱案には、所在などが不明な所有者を総会の決議の母数から除外できる案が盛り込まれています。管理組合などは、除外決定を受けた所有者に対して総会の招集の通知をする必要はありません。ただし、所在不明の所有者を決議の母数から除外するには、裁判所への申し立てと裁判が必要です。管理組合が所在不明と認識しているだけでは、除外することはできません。

この改正は、とくに小規模マンションの影響が大きいものとなるでしょう。たとえば、総戸数30のマンションであれば、16戸以上が参加しなければそもそも総会が成立しません。また、3戸が所在不明だとすれば、10%の賛成はすでに取れないことが決まってしまうわけです。同案が成立すれば、30戸のマンションのうち3戸が所在不明だった場合、過半数を14戸とすることができます。

出席者の多数決による決議が可能に

要綱案には、以下の議事については現行法の多数決割合を維持しながらも、総会に出席した所有者およびその議決権の多数決による決議を可能とする仕組みも盛り込まれています。

- 普通決議

- 共用部分の変更決議

- 復旧決議

- 規約の設定・変更・廃止の決議

- 管理組合法人の設立・解散の決議

- 義務違反者に対する専有部分の使用禁止請求・区分所有権等の競売請求の決議・専有部分の引き渡し等の請求の決議

- 管理組合法人による区分所有権等の取得の決議

現行法では、総会に出席せず、議決権行使書も提出しなければ「棄権」とみなされます。しかし、たとえば30戸のマンションで3戸が棄権したとしても、過半数は16のままです。同案が成立すれば、この場合の過半数を14とすることができます。

多数決要件の緩和

また、多数決要件が緩和される条件も限定的です。変更決議は、改正後も基本的な多数決割合は現行法どおりの「4分の3以上」で、次の共用部分の変更に限り「3分の2以上」となります。

- 他人の権利や利益などが侵害されるおそれがある場合における部分

- バリアフリー基準への不適合

同様に、建て替え決議についても基本的な多数決割合は「5分の4以上」のままですが、次の事由が認められる場合に限り「4分の3以上」となります。

- 耐震性の不足

- 火災に対する安全性の不足

- 外壁などの剥落により周辺に危害を生ずるおそれ

- 給排水管などの腐食などにより著しく衛生上有害となるおそれ

- バリアフリー基準への不適合

区分所有法改正後の課題と対策

2026年の区分所有法改正の影響は限定的であることから、要件緩和以外で決議を取りやすくする方法も模索していく必要があります。また、要件緩和は決議を簡易にするものであり、見方によっては注意も必要です。

要件が緩和される条件は限定的

「所在不明所有者を母数から除外」および「多数決要件の緩和」は、先のとおり裁判が必要だったり、一定の事由が認められたりする場合に限られます。一部のマンションは「出口」が取りやすくなるものの、同法改正によって決議が取りやすくなるマンションは限定的となるでしょう。

とはいえ、決議要件はそのままであっても、管理規約を見直すことで決議を取りやすくすることも可能です。たとえば、総会で決議を取る際、ほとんどのマンションが総会に出席するか議決権行使書を提出しなければなりませんが、標準管理規約ではずいぶん前から電子投票が認められています。つまり、管理規約を変更すれば、電子投票が可能になるのです。電子投票が可能になれば、病院や高齢者施設にいる所有者、海外や遠方に住んでいる居住者であっても議決権が行使しやすくなります。

また、議決権を委任する範囲は一親等の親族や同居人に限定して認めているマンションが大半ですが、これを三親等や四親等とすれば、より議決権は行使しやすくなります。個人的には、売買では任意の人に委任することが可能なことを考えれば、委任状と本人確認書類があれば代理人として認めてしまっても構わないと思います。

多くのマンションが、理事会ですらオンラインで開催できない規約となっていますが、これも管理規約によってオンラインで理事会が開催できるようにすれば、理事長や理事の負担も大きく下がるはずです。

いずれにしても、さまざまな人がさまざまな形でマンションの管理に積極的に関われるようにすることで、多数決要件以前の問題をクリアできるのではないでしょうか。さくら事務所でも「マンション管理規約チェック」によって、議決を取りやすくするための管理規約の見直しと変更のサポートをさせていただいています。

要件の緩和は「危険」もはらんでいる

今回の改正は、高齢化や高経年化やその他の理由で総会が成立しない、あるいは決議が取れないということで困っている管理組合にとっては朗報だといえるでしょう。しかし、見方を変えればこの改正を悪用する理事が出てこないとも言い切れません。

たとえば、100戸のマンションを想定して考えてみましょう。100戸のマンションは、委任状や議決権行使書の提出を含め、過半数の51戸の所有者が参加すれば普通決議の総会は成立します。そして、普通決議は出席者の過半数で成立するため、26戸の賛成があれば議決となります。つまり、現行法であっても、普通決議であれば実質的に4分の1以上の賛成で議決することができるのです。

要綱案にあるように出席者の多数決で決議ができるようになれば、出席者が30人であれば16人、20人であれば11人の賛成で議決となります。100戸のマンションで11人の賛成ということは、10分の1以上で成立させてしまうことも可能なわけです。

極端なことを言えば元旦など人が集まらない日に総会を開き、非常に少ない賛成でも議決するような環境を作ることも可能なのです。もちろん、悪意があれば悪用もできてしまうというだけの話ではありますが、このようなリスクもはらんでいるということは、マンションを所有しているすべての方に知っておいていただきたいと思います。

多数決要件の緩和については、要綱案で一定の要件が設けられていますが、これを一体誰がジャッジするのか。裁判所が判断すべきとしている識者の方が多いですが、この点についても改正までの大きな課題になってくるでしょう。建て替えは、決議さえ取れれば実施できるというものではありません。所有者に一定の費用負担が強いられることがほとんどです。しっかりと規定しなければ、思わぬこととなって住まいを失ってしまう所有者が出てきてしまうことにもなりかねません。

改正後も資金不足は解消されない

今回の区分所有法の改正は、所在不明所有者を母数から除外して出席者の多数決による決議を可能とし、多数決要件を緩和するものです。対象はすべてのマンションではありません。加えて、大半の高経年マンションは「費用」がネックとなっているため、改正後にマンションの建て替えや更新が目に見えて増えることはないと思われます。

資金不足を解消するには「出口」を見据えて長期修繕計画を見直す必要があります。検討の結果、資金的に建て替えの余地がないと判断されるマンションも少なくないはずです。その場合は、長寿命化に舵取りをするなど、なんらかの対策を講じる必要があります。

「2025年区分所有法改正」まとめ

高経年マンションの建て替えが進まないということは、たしかに由々しき問題ですが、所有者の意思や経済状況を無視して建て替えを促進することはできません。区分所有法が改正したとしても、お金の問題は残ります。また、これまでの規制を緩和するということには、必ず弊害があります。法改正を良い形で活用できるかどうかは、マンション次第。改正後も引き続き、居住者ひとり一人が積極的にマンション管理に関わっていくことが大切です。