令和6年能登半島地震から1年! 見えてきた3つの課題と教訓

能登半島地震から1年、復興・耐震・複合災害を考える

被災地が語る都市型災害への新たな教訓

2024年1月1日、正月に発生した令和6年能登半島地震は、陸域近くの活断層の連動によって、M(マグニチュード)7.6という規模で約5年半ぶりに震度7を記録する地震となった。さらに、その傷も癒えない9月21日には、輪島市輪島で24時間降水量が412.0mmを観測するという記録的豪雨「奥能登豪雨」が発生した。特に、能登半島北部の奥能登と呼ばれる地域の輪島市と珠洲市では、活断層によって引き起こされた大地震とその後に起こった記録的な豪雨災害が重なった複合災害となった。

さくら事務所運営の防災シンクタンク「だいち災害リスク研究所」所長・横山芳春(理学博士)は、1月4日〜5日に実施した金沢市近郊の現地調査以降、地震・豪雨被害の現地調査に合計7回・21日間訪問した。そこで、能登半島地震発生から1年になることを前に、現地の被害状況を見分、また被害に遭った方からお伺いしたお話や公開情報等をもとに「能登地方の復旧は遅れているのか?」「地震による甚大な家屋被害はなぜ発生したのか?」「地震と豪雨との複合災害を防ぐには?」という3つの課題と教訓について解説したい。

1.能登地方の復旧は遅れているのか?

能登半島地震・豪雨の課題として、SNSなどでは「復旧が遅いのではないか?」、さらに「見捨てられた」などという論も目にすることがある。他の地震、東北地方太平洋沖地震や、直近の内陸直下の地震・2016年の熊本地震などと比較する論調もある。

能登半島の復旧・復興を考えるにあたって、まずは①能登半島の地形的な背景②広範な被害範囲③拠点となる都市からの距離という3点を把握しておく必要がある。

能登半島の地形的特徴と被害範囲

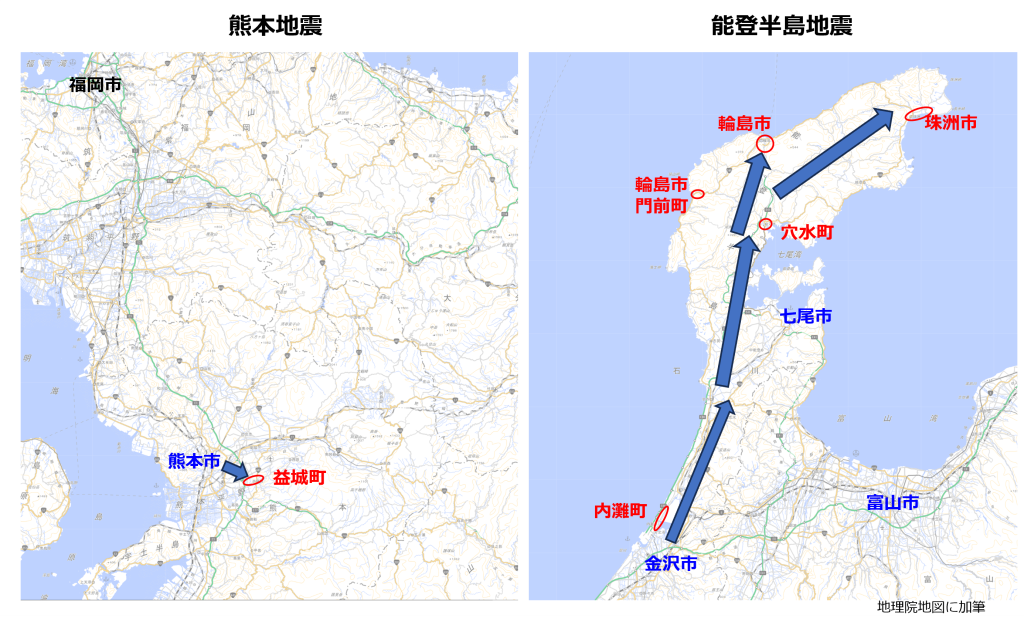

熊本地震と、能登半島地震について、まず地図で比べてみたい。熊本地震(M7.3)で住宅に集中的な被害が出たのは、熊本市のすぐ東側に隣接する上益城郡益城町の中心部、実際には東西2㎞、南北1kmの範囲であった。

この範囲の地形は南に下がる傾斜地であるが多くがなだらかな緩斜面~平坦地で、拠点となる熊本市街からはわずか10数㎞の距離にある。同じ益城町内にある、阿蘇くまもと空港からも8㎞ほどと非常に近い位置にある。

横山は熊本地震の本震当日(4月16日)現地入りして調査を実施、一部の橋や道路は通行不能であったが、朝に福岡空港から車で益城町に入り、熊本市街を回って夕方福岡に帰着することに支障がないという状態であった。

他方、能登半島地震(M7.6)では地震の規模が3倍近いことに加え、活断層の活動した範囲も100㎞以上に及んだこともあり、被害範囲も広大であった。住宅に集中的な被害が出た地域は、能登半島北東端に近い珠洲市街から、輪島市街、穴水町のほか、半島北西の輪島市門前町まで及んでいる。

能登半島の地形は急峻であり、町や集落は川沿い、海沿いのわずかな低地に建ち並んでおり、半島の大動脈であるのと里山海道、能越道や国道249号線は各地で盛土崩落などの大きな被害を受けていた。さらに、拠点となる金沢市から遠く、珠洲市までは136㎞、輪島市までは110㎞も離れている。途中の都市である七尾市なども被災し、宿泊できる場所も限られていた。

復興状況

このような能登半島の地形的な背景と、広範な被害範囲と、拠点となる都市からの距離があった中、重要性が高い幹線道路の復旧を実施、それによって事業者が現地に入り、また廃棄物を運搬する道路などインフラから順に進めて行ったということが実態とみてよいだろう。

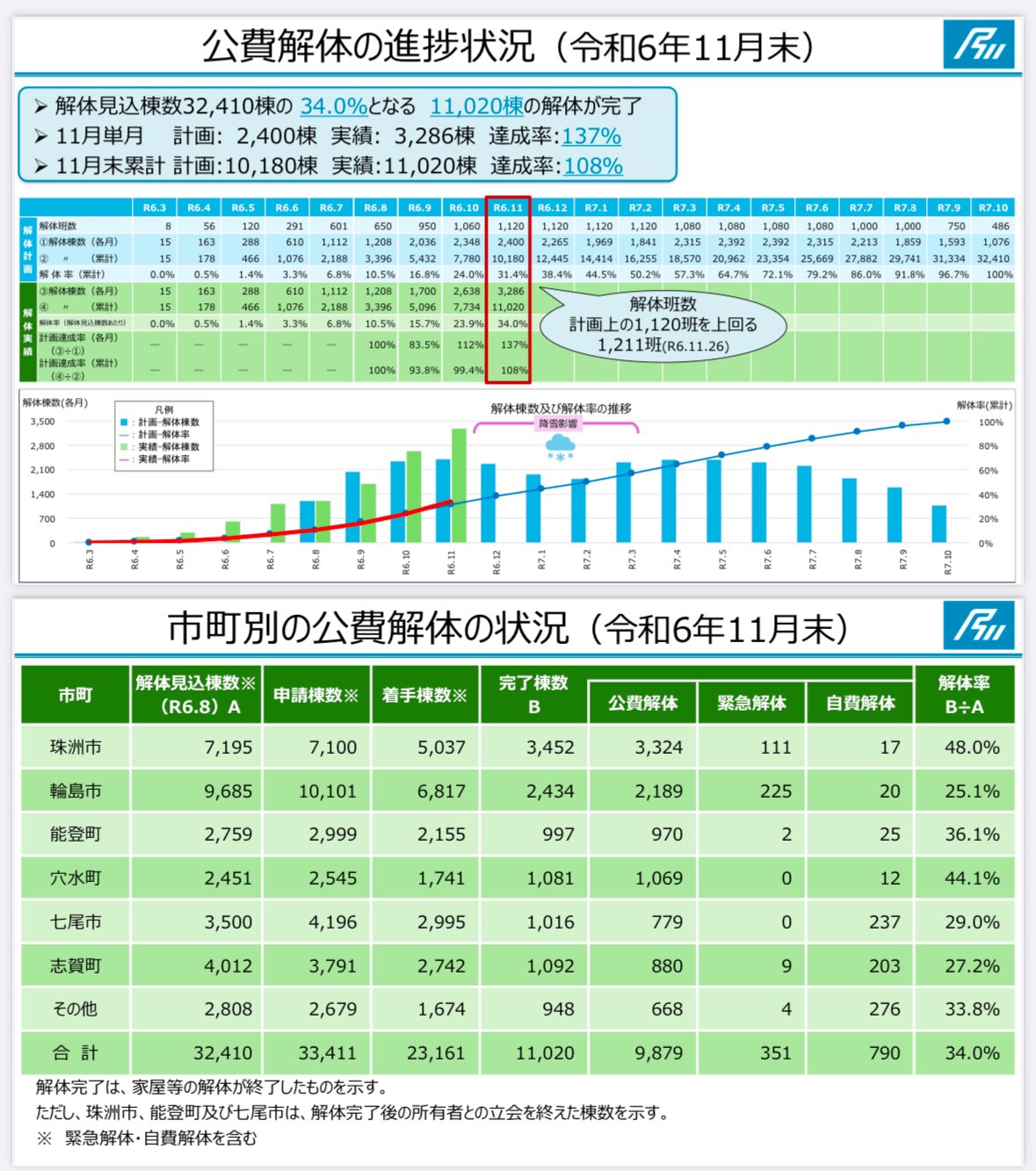

むしろ、熊本地震など過去の教訓を活かして、解体に必要な手続き関係、そして解体だけではなく廃棄物の運搬、処理という流れについて国と県は「石川県公費解体加速化プラン」を計画し、令和7年10月の解体完了を目指して順序だてて進めていることが実態だ。

瓦礫に見える損壊住宅は個人の資産であり、様々な私財も多く残されており無断で撤去はできない。手違いで、私財が取り出せずに解体してしまってトラブルになっている事例も、石川県内で6例(共同通信)あったという報道もあるほどだ。洗いざらい、一挙に片づければいいという簡単なものでは無い。石川県は令和6年12月末には申請があった38%の解体完了を目指しており、年内には「景色が変わった」と思えるような進捗を目指している。

そのような中で、石川県の報告では11月単月で達成率137%を記録するなど、大幅に計画を超えた実績で進んでいることが実態だ。もともと12月~2月は積雪期で計画件数も減らしているが、さらに事故防止の観点から1~2月の県外事業者の休止要請(その分は春以降に実施)をしているほどだ。

このほか、火災の影響があった輪島市中心部「朝市通り」付近では、迅速な解体のため国は、建物の「滅失」登記を行うことで、所有者の全員を特定、同意を得ることなく公費解体を申請できるようにした。

輪島市の倒壊ビルも「政府の対応が遅い」などの批判に用いられることが繰り返されてきた。実際には隣地で倒壊の巻き添えに遭った遺族のご希望で、原因究明調査のために残置されていたが、年内に3階以上は解体完了として作業が進んでいる。

例えば、本格的な解体が始まる前の写真と比べてみると、家屋倒壊等が多かった珠洲市宝立町(下写真上段)では被災家屋は残るものの、珠洲市は特に公費解体の進捗が早く、解体が完了した空き地が目立つようになった。火災があった輪島市河井町・朝市通り付近(下写真下段)も9月までに公費解体が完了している。

輪島市中心部の空中写真(地理院地図より)

輪島市中心部の空中写真(地理院地図より)を、①地震前(2020年)、②地震後(2024年1月11日)、③豪雨後(2024年9月23日)、④豪雨後(説明付)、⑤地震後(説明付)、⑥地震前(説明付)で比較した。写真右上の仮設住宅の建築、写真左上の火災範囲の建物解体、被害建物の解体(更地化)が進んでいることがわかる。

輪島市は能登地域でも解体率が低い自治体であるが、それでも9月末時点で解体率9.0%(874棟)から、11月末で解体率25.1%(2434棟)と3倍近くになっていることから、現在同様の空中写真があれば、さらに解体は進んでいることであろう。

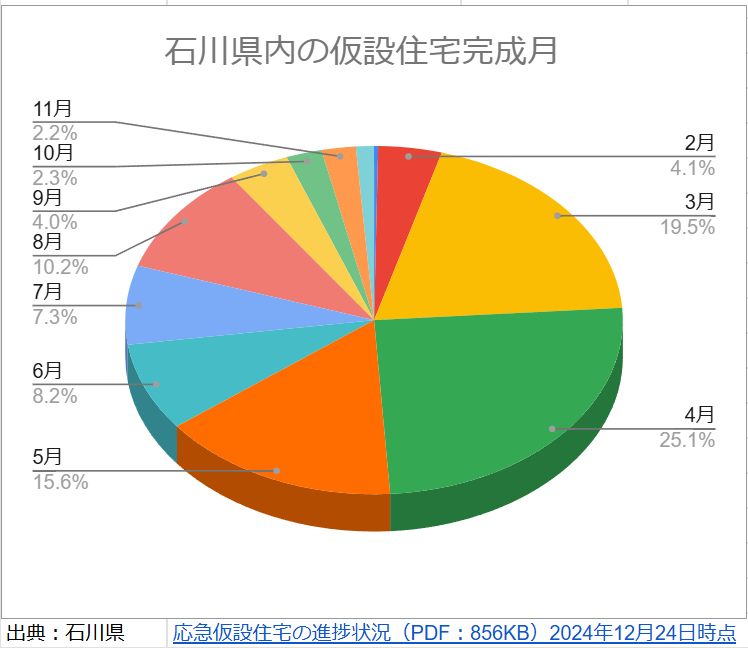

既に、石川県では地震に対する仮設住宅は6882棟の99%が完成との報告もある(追記・12月23日に6882棟の全てが完成)。各地で追加の整備要望が出たことや豪雨被害での延期もあり、12月後半になっての全棟完成であるが、石川県の公表データをもとに仮設住宅が完成した月をとりまとめてみると、5月までに64.2%、完成予定としていた8月末には90.2%が完成していたことが実態だ。その工期も1-2か月と言うものも少なくない。

石川県における応急仮設住宅の完成月

東日本大震災では概ね半年で9割超の仮設住宅建設が進んだ(復興庁)とみられるが、能登では概ね8か月で9割超が完成したとみると、不利な立地や道路事情を考慮すると特に遅いという感はない。国会では仮設住宅入居期間を、2年間から延長すること対する答弁もなされた。

これと並行して、被災し住居を失った被災者に自治体が貸し出す賃貸住宅である災害公営住宅(災害復興住宅)の建設に関する調査や話し合いも、各地で進んでいる段階にある。地域コミュニティを失わないために、また災害リスクの低い場所への移転案(内灘町の例)なども非常に重要になるだろう。

ここからの歩みも、一気に進むわけではない。例えば東日本大震災であればがれきの撤去に3年(福島県の避難地域を除く)、災害公営住宅や高台移転(民間住宅等用宅地)の本格的な供給は3年後以降であり、完了まで7~8年を要している(復興庁)。大規模な震災からの復興は、決して簡単ではないことが理解できるだろう。

復興への課題

解体待ちや事情があって残る解体家屋、また地盤に大きな損傷がありその後の復旧などの方針が定まっていない地点が残っていることは事実である。残っている倒壊家屋等を持ち出して「進んでいない」「見捨てられた」ということはたやすいが、実態の把握には繋がらない。

生活の再建は、本来各個人の自力再建を前提としたうえで、不足している点や個人で対応できない点、また再建を加速するために、行政による支援策を講じていくことが実態だ。このためにも、進捗している状況を考慮したうえで、不足している点や間に合っていない課題を抽出することが適切ではなかろうか。しかし、「何も変わっていない」という印象論だけでは、正確な理解など到底不可能であろう。

能登半島では、地震による被害に加えて、各都市間を結ぶ国道249号線は、豪雨によって各地で寸断された。それも大規模な土砂・流木流入などによるものであったが、国交省は年内に仮復旧や迂回路などを含めて、全線で通行可能とした。その先にある市町道の復旧や、土砂に埋まった集落・宅地においてもこれにより作業が進捗することだろう。

復旧に特に時間を要するのは、地盤が浸食、盛土地盤が崩落したような地点や、地すべりや液状化など、特に斜面で液状化により地盤が側方流動した地点などだ。このような地点は、そもそも建て替えるにも土地自体が大きく崩れているケースや、敷地境界ごと移動しているケースもある。個人では対応・復旧できるレベルにないこともあり、自治体や国による支援が不可欠といえるだろう。

また、災害リスクの高い立地については、復興の選択肢として安全な場所への移転も考慮すべきであろう。特に限界集落化した地域では、仮設住宅が建設されずそのまま地域が散り散りになってしまう懸念もある。生まれ育った地への想いは非常に大きいことは現地の方ともお話をして深く感じるところである。生活すべてが地域にあるような方もおいでになり、どうしていくかは簡単なことではない。是非、地域の住民の皆様からも要望の声を上げて頂きたい。

集落といっても、実際には山中に家が点在するような地域で、仮設住宅から通って、自力で家や畑などを修復している方もお見掛けするほどだ。集落を捨てるのではなく、コミュニティを維持していく前向きな手段として、利便性や災害リスクを考慮した集住や、集団移転も候補に入っていくことを望む。

能登半島地震の教訓

能登半島と同様な半島部は、日本中に多く存在する。関東周辺でも千葉県の房総半島、神奈川県の三浦半島、静岡県の伊豆半島のほか、紀伊半島など多く存在するほか、全国では離島も少なくない。アクセスが限られる「陸の孤島」と呼ばれるような場所では、能登半島と同様なことが起こることも想定される。平時から孤立した際の備えや連絡・交通手段などを確保しておく必要があるだろう。

被災地域では道路や河川等の復旧、住宅の解体が進んでいき、今後は住宅や生活の再建という時期になっていく。そもそも空き家化が進んでいた地域も多く、所有者の不明な空き家が被災して解体や撤去ができないケースも課題になっていくだろう。危険な空き家は地震時に倒壊して周囲へ被害を及ぼす可能性があるが、平時でも火災や倒壊等の懸念がある。各都市・住宅地の課題でもあるといえるだろう。

また、ニュース等で扱いが少なくなったと感じても、地元紙のニュースや地域の方のSNS、また国や自治体が最新の情報を提供していることは数多くあるので、是非関心を持ってみて頂きたい。SNSでは、ときに政府批判と共に「これしか復旧していない」のような投稿もあるが、全体で何が進んでいて何が進んでいないのか。切りとられた一部だけの投稿ではないかなどを注意する目も必要なように思われる。

珠洲市宝立町の写真((横山芳春撮影))

上の写真2枚は、家屋被害の大きかった珠洲市内のある地点を、同じ場所の写真を引き(左・全体)と、同じ範囲内で赤枠内の部分を寄り(右・拡大)で示したものだ(10月23日撮影)。珠洲市は公費解体が能登地方でも進んでおり、引き写真で空き地に見える部分はもともと住宅が建っており、解体が済んでいる場所だ。

前に張り付けた「公費解体着手前と後の現地状況」の写真と同じ場所であるが、3月の時点と比べると、写真の範囲では5棟程の家屋解体が進んでいるものとみられる。しかし、寄りで残地家屋だけ見ると、あたかも「何も進んでいない」ように見えかねない。

さらに、一見すると空き地に見えている場所が、実は解体済みの場所であることも気づきにくい。googleストリートビューで地震前後の写真公開も進んでいる。地震前の写真を見ると、多くの住宅が立ち並んでいたことが理解できる。

このような印象操作や切り取りへの安易な同意は、正確な実態の理解を妨げてしまうことに繋がりかねない。SNSでは何らかの意図(悪意や印象操作、義憤など)を持った投稿、特に怒りや批判の投稿はバズりやすいが、拡散やコメントにあたっては鵜呑みにせず、冷静に判断したい。

2.能登半島地震による甚大な家屋被害はなぜ発生したのか?

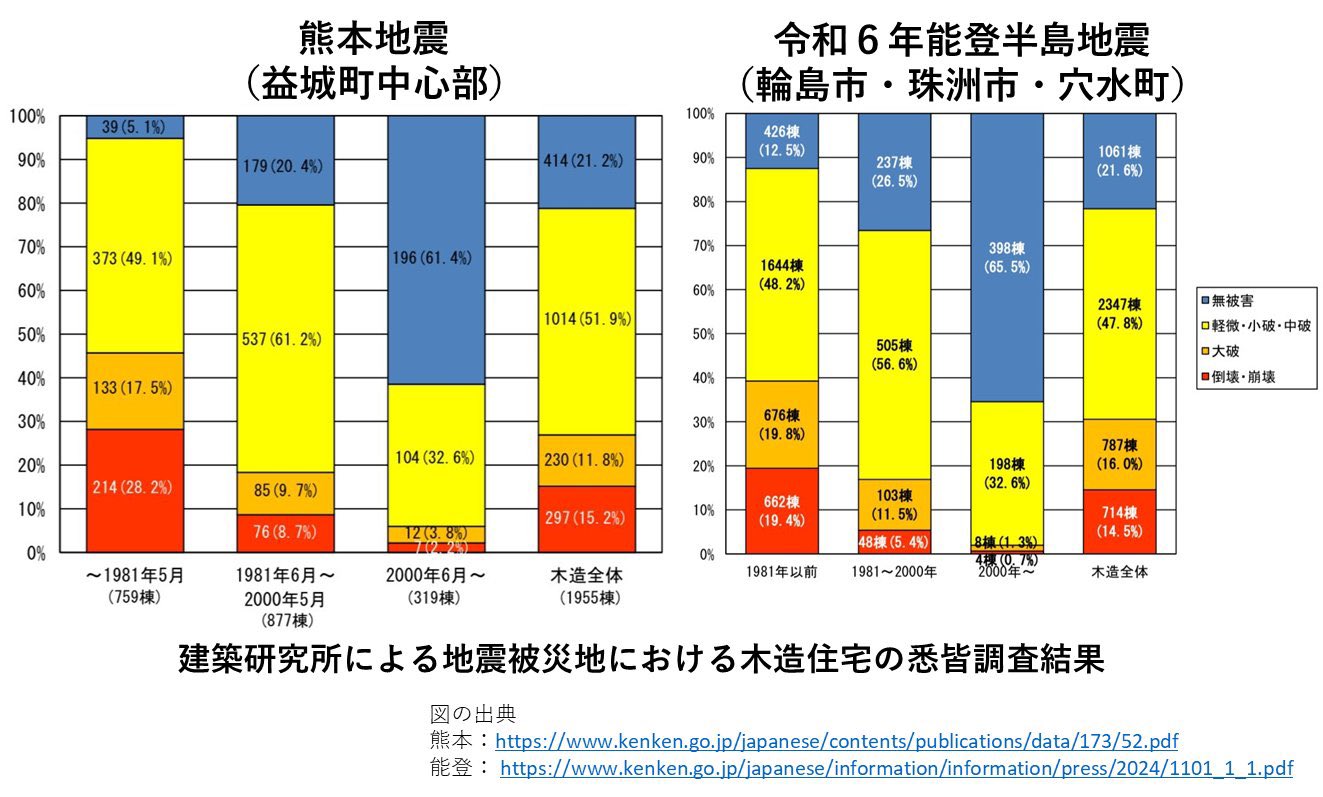

能登半島地震では、奥能登地域をはじめとして住宅の倒壊などの被害が多数発生した。建築研究所の報告書では木造住宅の被害について、ある範囲内で全棟の被害を調査(悉皆調査という)の結果について、年代(耐震性)別にとりまとめたデータを公表している。

繰り返し襲った大地震と耐震性能

公表されたデータによると、能登半島地震で住宅被害が集中した輪島市、珠洲市、穴水町の調査範囲では、1981年以前の「旧耐震基準」では倒壊・崩壊が19.4%、大破が19.8%。1981~2000年(新耐震基準)では、倒壊・崩壊が5.4%、大破が11.5%と減少、さらに2000年以降の(2000年基準/現行の基準)では、倒壊・崩壊が0.7%、大破が1.3%と、新しい耐震基準の住宅ほど急激に被害が減少していることがわかる(上記右グラフ)。

熊本地震(上記左グラフ)でも、被害が集中した益城町中心部の調査範囲のデータが公表されている(出典)。これを見ても、能登と同様に耐震基準が新しくなるほど、被害が減少するという傾向は共通である。

以上から、能登半島地震(熊本地震も)では、倒壊・崩壊した住宅は古い耐震基準の住宅が多く、建物の耐震性能の向上によって倒壊・崩壊や大破した住宅が減少し、耐震基準の向上が効果があることがうかがえる。

2000年基準の建物もわずかに倒壊・崩壊

それでも、現行の2000年基準の耐震性を有する建物でも、能登半島地震では608棟中4棟(0.7%)、熊本地震では319棟中7棟(2.2%)の倒壊・崩壊がみられた。2000年基準では「数十年に1度発生するような地震(震度5強)を受けても損傷せず、数百年に一度発生するような大地震(震度6強~7)を受けても倒壊しない」耐震性能が求められていた。しかし、それでも0.7~2.2%で倒壊・崩壊が認められている実態がある。

この割合は、1000棟を建てた建築会社があったとすれば、そのうち7棟から22棟が倒壊・崩壊したという割合になると考えると、決して低い数字ではないだろう。熊本地震では、特に狭い範囲で震度7が2回繰り返したことで「極めて特殊な事例である」という意見もあったが、能登半島ではどうだろうか。

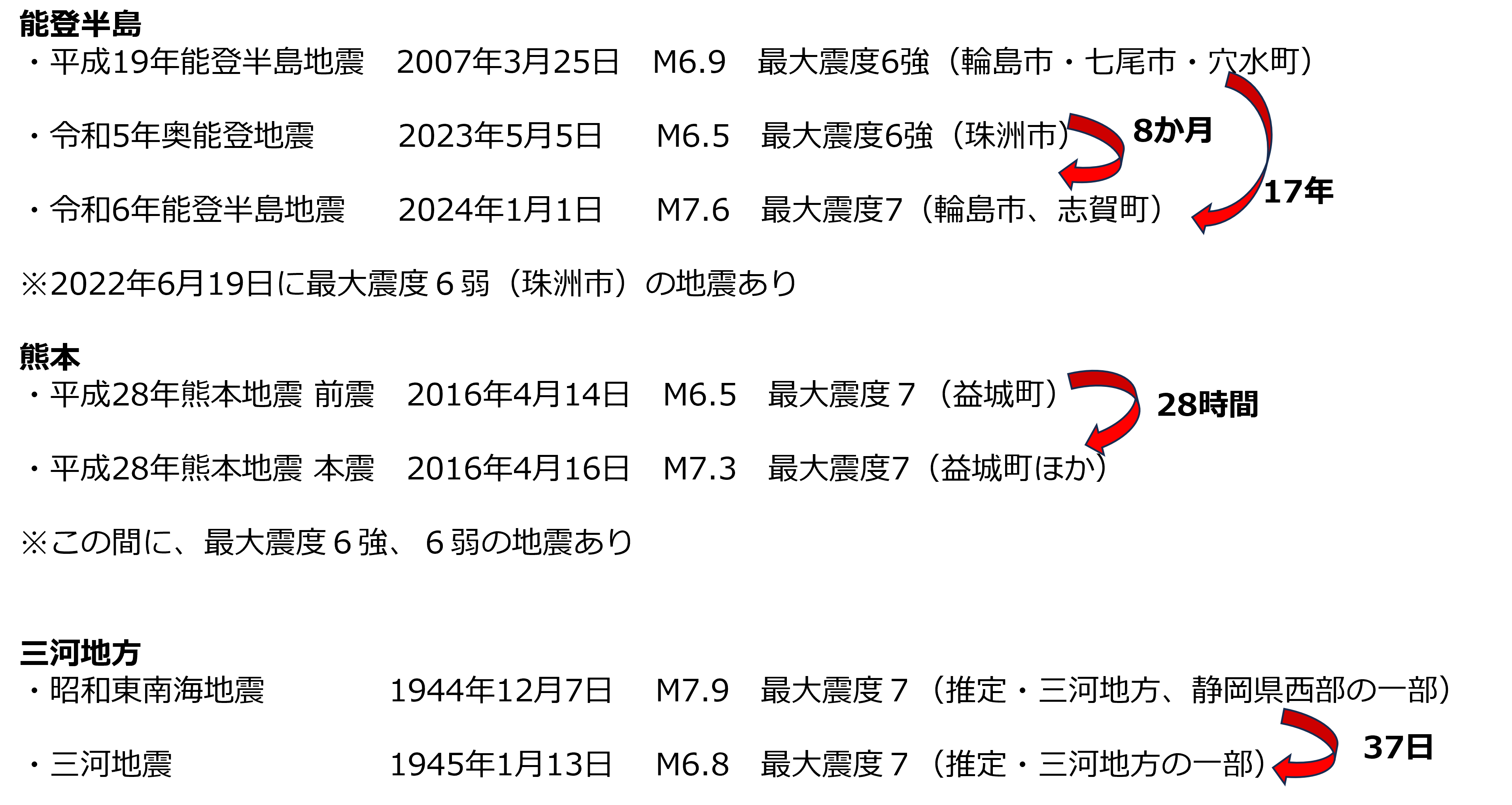

能登半島では、17年前に半島北西部に大きな被害をもたらした「平成19年能登半島地震」があり、輪島市・七尾市・穴水町で震度6強の揺れを記録した。この地震による被害をようやく補修したという住宅があることも現地で伺った。また、昨年5月には「令和5年奥能登地震」があり、能登半島北東部の珠洲市で震度6強を記録した。筆者も現地入りし、珠洲市内で倒壊・損壊した住宅を確認している(能登半島地震の現地調査報告 被害の特徴と傾向)。

被害が大きかった地域のうち、輪島市西部の門前町、志賀町富来、穴水町市街地などは平成19年能登半島地震で、珠洲市などは令和5年奥能登地震という最大震度6強の地震によるダメージに加え、元日の能登半島地震があったことで、旧耐震基準、新耐震住宅の住宅も含めて、住宅が多数倒壊に至った可能性はあり得ることだろう。

震度6強〜7の地震は「数百年に一度」どころか、熊本では28時間を置いて2回、能登半島では17年間に3回発生していることが現状である。過去にも、1945年12月7日には昭和東南海地震に誘発されたと考えられ、37日後に起きた三河地震(1945年1月13日に起きた三河地震に学ぶ)では、愛知県三河地方で震度7に匹敵する揺れがあったと想定される。

以上の実態から「今や、震度6強~7の地震は『数百年に一回』どころか、複数回見舞われることもありうる」といえるのではないか。木造住宅の場合、2000年基準の住宅は、そうした地震から1回耐えれば、まずは役割を果たしたことになる。しかし、それでは住み続けられないことがあることも近年の地震の教訓だ。

こうした繰り返しの大地震に対して、木造住宅では建築基準法で定められた耐震性能の1.5倍以上の地震力にも耐えることができ、数百年に一度発生するような大きな地震を受けても軽微な修繕を行えば住み続けられる「耐震等級3」の住宅が有効ではなかろうか。

熊本地震では、益城町中心部の16棟の耐震等級3の住宅のうち、2棟に半壊・一部損壊の被害があったが、14棟は無被害であったとされる事例もある。新築住宅であれば、大地震が繰り返しても倒壊する確率を低減し、住み続けるためには耐震等級3を採用することが望ましい。

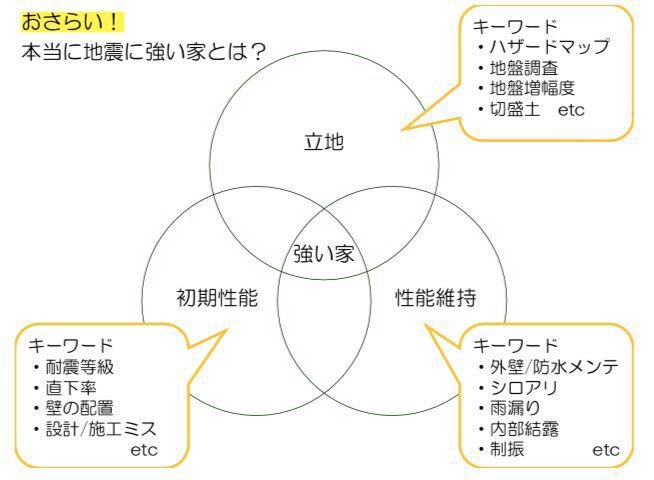

さらに言えば、まず①立地の地盤のリスク把握と、②初期性能として設計上の耐震性と施工不良を起こさないこと、そして耐震性能を劣化させない③性能維持(メンテナンス)が望ましいであるといえるだろう。

地盤と住宅被害との関連

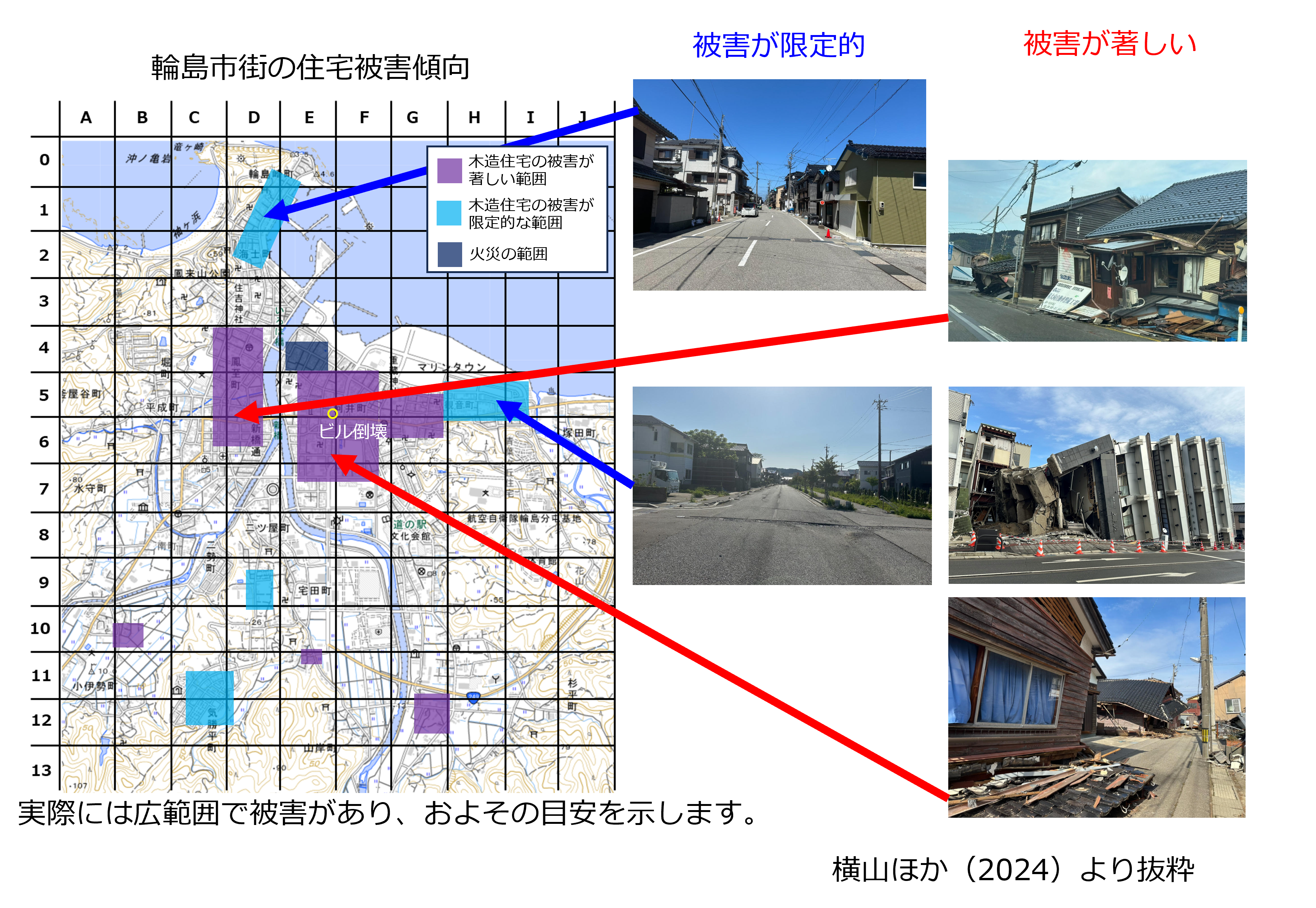

能登半島地震で被害が大きかった地域における原因としては「地盤の揺れやすさ」による影響も想定される。建物被害が大きかった輪島市街の地図と、住宅の被害状況を上記に示す。地図の地域の中でも、木造住宅の被害が比較的著しかった地域を紫色で、比較的限定的であった範囲を水色で着色した。

それぞれの代表的な地点の写真を右側に張り付けている。南東から河原田川、南西から鳳至川の2本の河川が合流した地点の周辺で、被害が比較的著しかったことが分かる。一方で、その東側や北側などでは、平野部で海に近い地域であっても、被害が比較的限定的であった地域もあった。

軟弱な地盤の地域は周囲よりも地震の際に震度が大きくなることも想定される

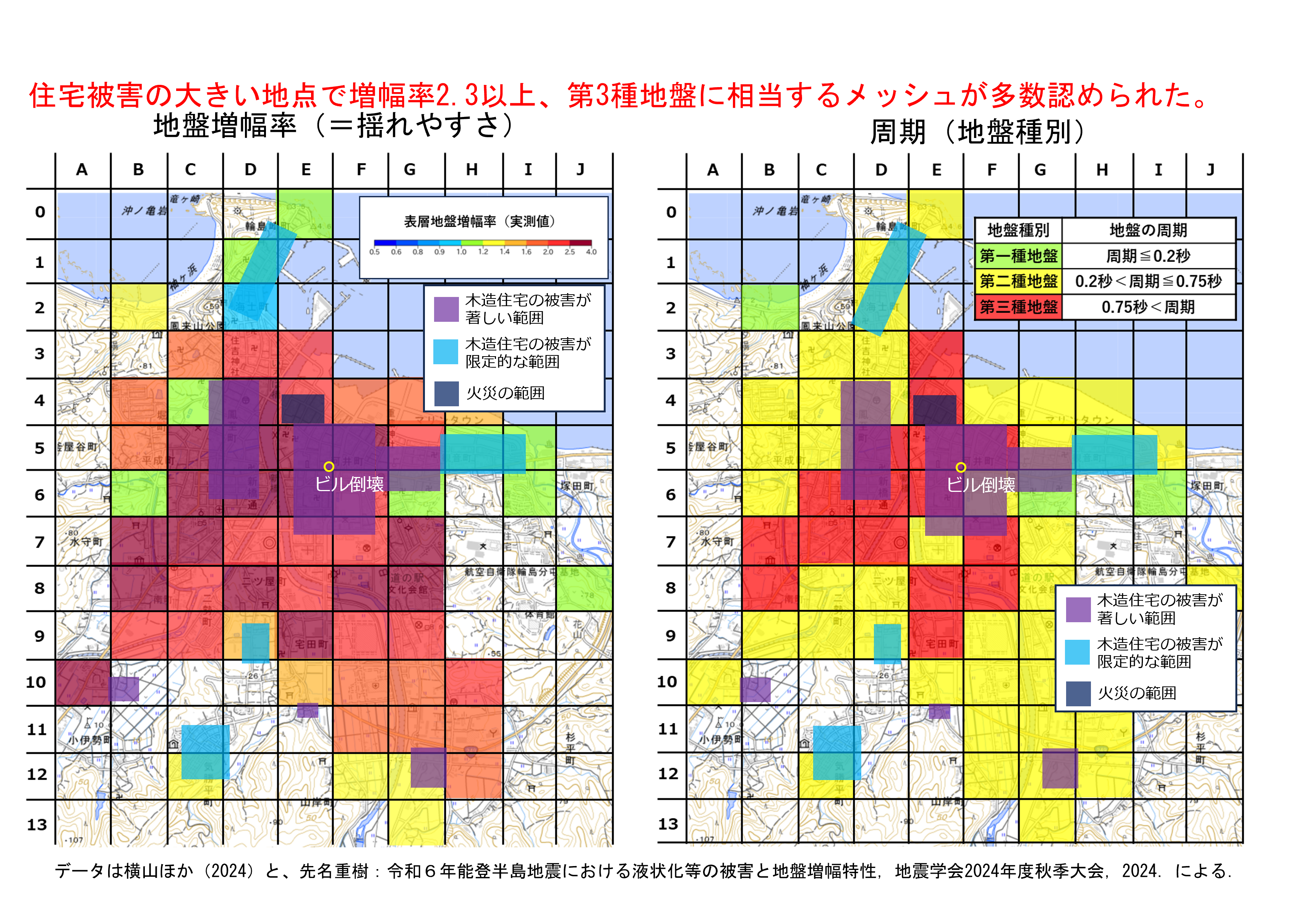

上図では、輪島市街において地震時の揺れやすさを示す地盤増幅率(左)と、軟弱地盤を示す地盤種別(右・地盤の周期によって「黄色本」の基準で区分け)で着色したものに、上で示した木造住宅の被害傾向を重ねた。

左の地盤増幅率では、背景のメッシュが濃い赤色で示した地点が、特に地震時に揺れやすい地盤(増幅率2.3以上)の地域である。被害が比較的著しかった地域は、概ねこの範囲内にある傾向が顕著である。他方、被害が比較的限定的であった地域は、背景のメッシュが黄緑、水色は地震時に比較的揺れにくい地盤(増幅率1.2未満)である傾向がある。

右の図で、背景のメッシュが赤色で示した地点は、軟弱な地盤の「第三種地盤」である。被害が被害が比較的著しかった地域は、概ねこの範囲内にある傾向がある。こうした軟弱な地盤の地域は、周囲よりも地震の際に震度が大きくなることも想定される。軟弱地盤の地域は、既存住宅であれば耐震改修を優先して行いたい地域であるし、新築住宅であれば耐震等級を上げるなど耐震性を高める、その上で耐震性能を維持できる制振オイルダンパーを設置するなどが望まれるだろう。

3.地震と豪雨との複合災害を防ぐには?

能登半島・奥能登地域では、地震と豪雨という二つの災害が重なった複合災害が発生してしまった。今年は能登半島で連続してしまったが、決して能登だけの問題ではない。日本全体で見ても南海トラフ地震、首都直下地震はひっ迫しており、地球温暖化の影響などで降水量は極端になっていくトレンドもある。日本の都市は東京、大阪、名古屋を中心に、広島や福岡なども含めて沿岸の平野部に発達した街が多い。

人口が密集した都市部において、大規模な地震で河川や海岸の堤防等が損傷して復旧もままならないうちに、台風や豪雨などで河川の増水や高潮等が襲って堤防が決壊してしまうことも、決して絵空事ではないだろう。そうした際には、被災した住宅があるところに、決壊した氾濫流が押し寄せ、甚大な被害になってしまうことも想定される。

地盤が軟弱なエリアと想定浸水が深いエリアが一致

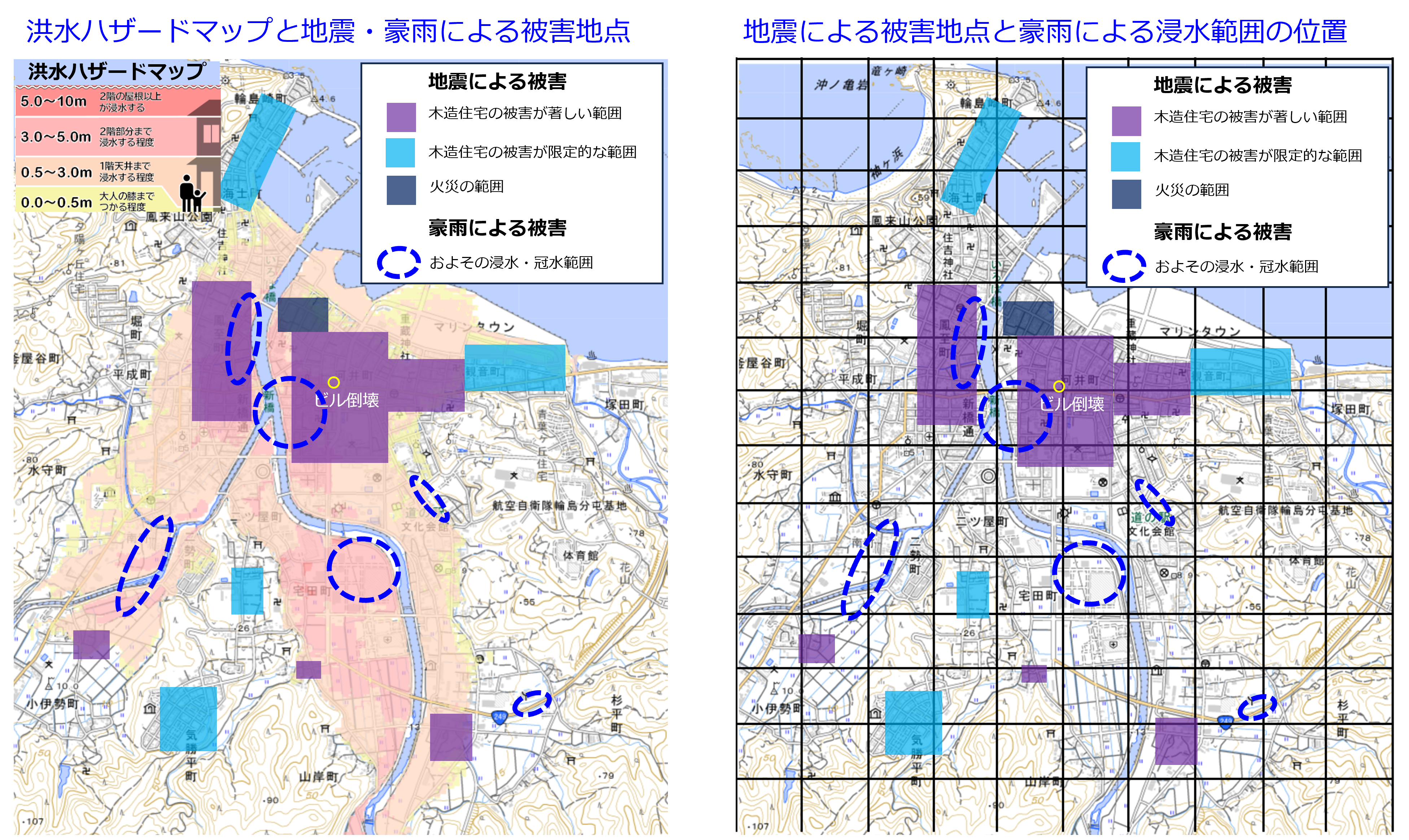

奥能登では、実際に復旧が追い付いていない段階で地震被災地が浸水被害を受ける事例が各地で発生してしまった。大規模な堤防決壊によるものではないが、中小河川の氾濫による洪水や浸水、またがけ崩れ、土石流などが地震で被災した地域を襲ってしまった。

上記に、地震被害、浸水被害を集中的に調査した輪島市街で、木造住宅被害が比較的著しかった地域と、豪雨被害があった地域について地図で示した(上図右側)。その結果、市街の中心を流れる河原田川・鳳至川の合流点付近で、これらの河川が氾濫したとみられる地点付近で、木造住宅被害が比較的著しかった地域と重なってしまっていた事例があった。

このような地域は、洪水ハザードマップで見ると、想定される浸水深が3.0mから5.0mとされていた地域にも一致していた。前項で地震時に揺れやすい、軟弱な地盤の地域とも一致する。これらの地域は輪島市の市役所(市庁)の近くの中心市街となっている地域であった。

地震についても軟弱な地盤で液状化現象も起きやすく、洪水リスクも高いという立地であった土地に市街が広がっている課題もある。とはいえ、輪島市街付近では東京でいう「武蔵野台地」のような高台上の平坦地は、輪島市役所南側にある輪島市宅田町・上野台地区などに限られていることも実態だ。

仮設住宅にも浸水被害

また、奥能登地域では地震で住家に住めない世帯を対象とした仮設住宅団地が各地で建てられていたが、こうした仮設住宅の奥能登豪雨による浸水被害も課題となった。石川県が、県内で床上浸水以上の被害があったとして公表した6か所の仮設住宅団地について、9月(輪島市街)と10月(輪島市浦上第一団地、珠洲市上戸町第2団地)で現地調査と可能な限り住民、周辺の方にお話を伺った。

その結果を踏まえて、洪水ハザードマップの評価を行った。主な結果は10月に公開した「奥能登豪雨の課題から見えてきた3つの課題」に記載しているが、改めて上表に示す。最終的な評価としては、6箇所中「不的中」が3箇所、「範囲は的中・原因は不的中」が3箇所、ハザードマップで想定されていた河川の洪水が発生した「的中」はなかった。

他方、洪水ハザードマップで色がついていなくとも、床上浸水があった仮設住宅の地形区分はいずれも川沿いの低地に位置していた。川が氾濫することで形成された低地の水害リスクが浮き彫りとなった事例だ。ハザードマップが作成されていない中小河川沿いであっても、地形的に「低地」に位置しており、川と標高が変わらないような地点においては中小河川の氾濫などの被害が生ずる場合があることを知っておきたい。

ポイントとしては、①ハザードマップで色がついていれば何らかの災害に注意・警戒が必要であるが②ハザードマップで色がついていなくとも、浸水や土砂災害リスクがある場合もある。

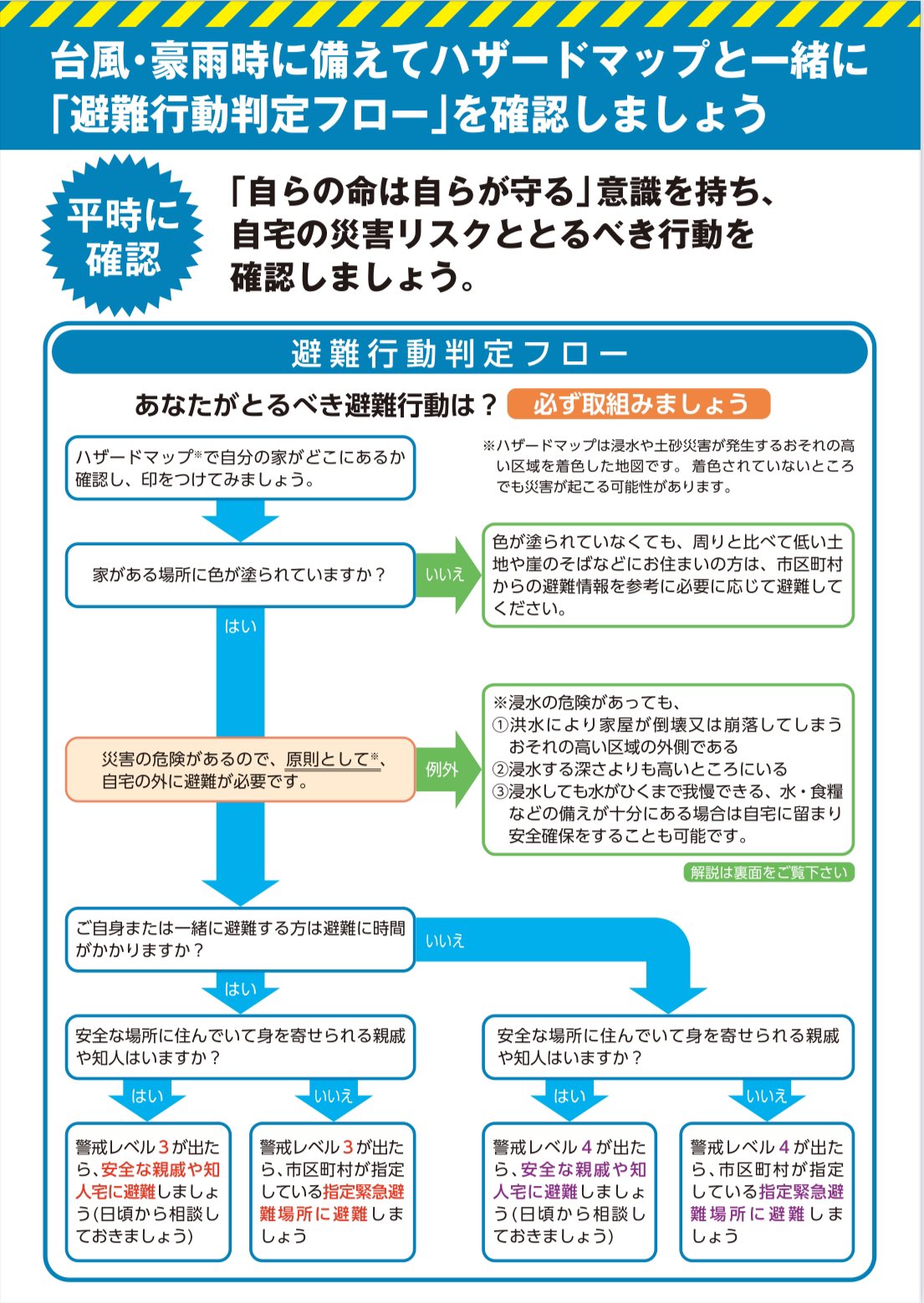

豪雨災害:避難行動判定フロー

ハザードマップ等を参考にした豪雨災害(土砂災害、水害)からの避難行動については、あまり知られていないが、内閣府の「避難行動判定フロー」が有益である。内閣府の「避難行動判定フロー」によると、避難行動は以下のようにまとめられる。

- ハザードマップで色がついていれば原則避難

- 色がついていても、倒壊や崩落がない区域で、居室より浸水が浅く備えがあれば自宅滞在可

- ハザードマップで色がなくとも低い土地、崖際では必要に応じて避難

- 安全な場所にいる人は、避難場所に行く必要なし

避難とは「難を避ける」ことであり、被害を受ける「難」がなければ自宅に滞在できる。「難」がある場合にはそれが何の災害によるものであり、自宅への被害有無はどの程度で、避難をする必要がある場合は、いつどこでどうやって避難するかを準備しておくことを知り、それに対応できる準備をすることが「備え」である。

このフローについては、想定される最大の降水量で、中小河川、内水氾濫も含めたハザードマップや、立地のリスク評価が前提ではあるが、複合災害であっても「基本的には同様」であると考える。

※流域で土砂ダム等ができやすいエリアは、影響がある範囲・浸水深などが大きくなる可能性があることから、追加でリスク評価などを要する場合もあることが想定される。

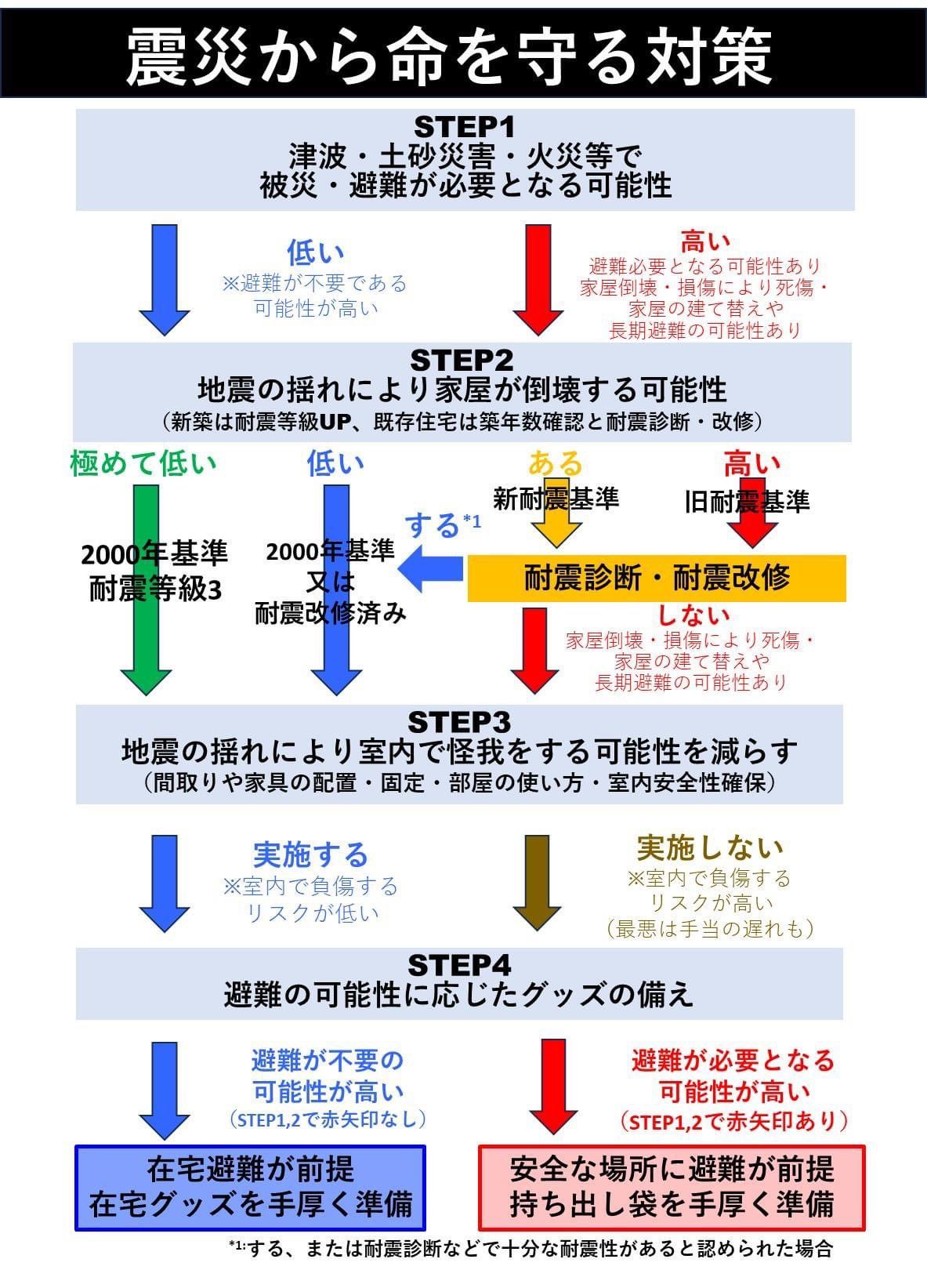

地震災害:あらかじめ避難の必要性を把握した備えを

水害や土砂災害については、気象情報により事前に避難をすることもできる。しかし、前触れなくやってくることが多い地震においてはどのように命を守ることが望ましいだろうか。下に地震災害(震災)から命を守る対策として、家庭ごとのフローをまとめた。

まず、津波や土砂災害、火災等で被災・避難する必要となる可能性を評価したい。津波ハザードマップで浸水が想定される区域では、津波警報等の発表により安全な場所に避難する必要がある。土砂災害(特別)警戒区域や、区域指定がなくとも崖下などで土砂災害リスクが有る場所では場合によっては安全な場所への避難、また火災においては木造住宅が密集して道路が狭い地域では、火災の延焼で避難を要する可能性が想定される。

次に、家屋の耐震性を評価する。先述の通り、能登半島地震や熊本地震の木造住宅では、2000年基準>新耐震基準>旧耐震基準と耐震性能が低く被害が大きくなる傾向が明瞭である。旧耐震基準では自治体による耐震診断・耐震改修の助成金がある場合が多く、近年では新耐震基準でも耐震性不足が指摘されていることから、助成金を拡大している自治体も増えてきている。

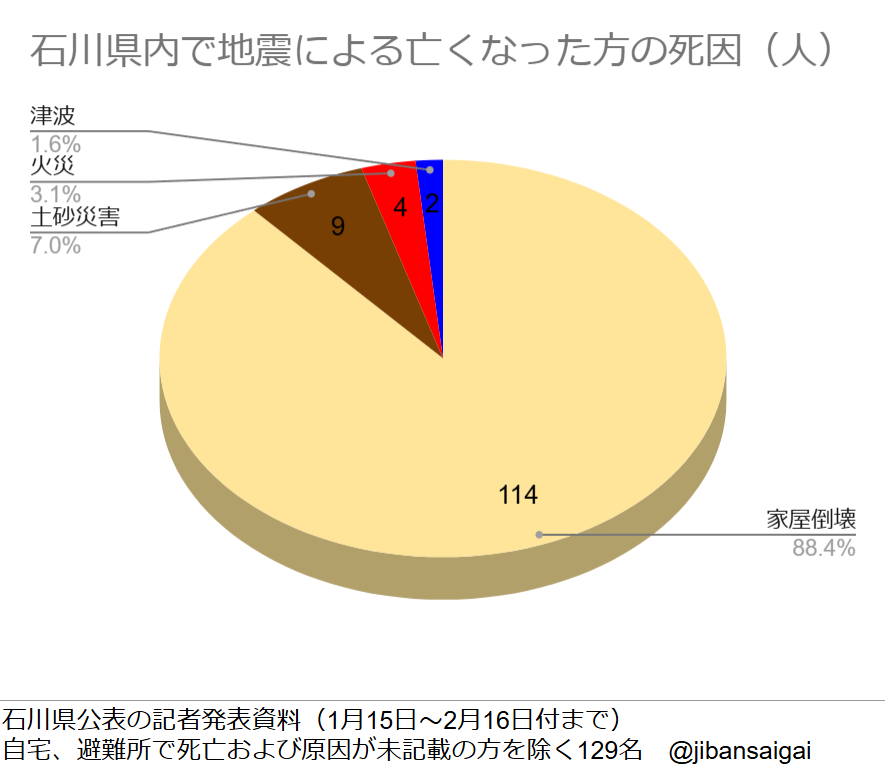

石川県が1月15日から2月16日に公開した、地震によって亡くなった県内の方の、氏名・死因を公表した資料をまとめると、自宅・避難所等で亡くなった方や理由が未記載の方を除く129名のうち9割近くの死因が家屋倒壊によるものとされていた。まずは家屋倒壊を防ぐことで死傷を防ぐことが重要であることが理解できる。

死因の残る1割超は土砂災害、火災、津波でだった。津波、土砂災害、火災などで被災・避難が必要な場合や、旧耐震基準・できれば新耐震基準で耐震診断・改修を行っていない場合は、自宅外へ避難を必要とする可能性が高い。備蓄品などはすぐに持ち出せる形で、必要なものを揃えておく必要がある。さらに、自宅が倒壊・損壊などをすることで、自宅に住み続けられず再建に長い時間がかかることも想定される。

一方、津波、土砂災害、火災などで被災・避難が不要な場合、2000年基準または耐震改修済み(耐震等級3で住み続けられる可能性が高いことがベスト)であれば、避難が不要な可能性が高いことから、持ち出し袋より在宅避難を前提とした備えを進めることができる。

まずは「命を失うリスク」を特定、可能であれば改善や避難をすることが先決である。その次に、怪我をしない備えとして家具の配置や間取りを改善、普段過ごす場所、寝ている場所に家具などが転倒等しないようしたうえで固定等の実施、そして最後に必要に応じたグッズ、備蓄を揃えるという流れを意識したい。

現状の備えにおいては、水害・土砂災害、また地震災害において、このような自宅の被災リスク特定に基づいた避難の必要有無について、十分に周知されていない感がある。また、家庭ごとに行動や備えの指針が示されているわけではなく、基本的に個人が知って、備える必要があることが現状だ。

本来は自宅にとどまれない可能性が高いのに家の各地に持ち出せない備蓄をしてしまうケースや、逆に避難が不要となる可能性が高いのに持ち出せる量だけの備蓄しかしていなかったなど、備えのミスマッチが起きてしまうことが想定される。

「公助」だけに頼るのは困難

そもそも、都市部においては避難所に地域の住人全てを収容できるキャパシティはなく、飲食料や食べるだけではなく深刻なトイレ問題なども課題だ。自治体の職員なども被災し、大規模被災では外部からの救援もままならない。災害時には、公助の手だけに頼りきりは困難であるといえる。家庭ごとの備えを基本として、さらに町会等やマンションであれば管理組合、自主防災組織等での備えを進めることが望ましいだろう。

首都直下地震や南海トラフ地震のような広域的な災害では、拠点となる大都市やその近郊一帯が広く被災し、救助や支援の手が届きにくいことも想定される。複合災害においては、被害が大きな地域への支援が優先されることも想定される。これまでは最低3日の備えが推奨されてきたが、今や一週間程度は各家庭で備えをしておくことが望ましいだろう。

特に巨大な地震や複合災害では道路や上下水道、電気・ガスなどのインフラ被害が長引いてしまう可能性もあり、トイレについては自宅便器が残存している場合には活用できる備えを進めたい。とくに液状化のリスクが有る地域では、インフラ復旧に時間がかかる場合がある。冬季には暖房設備が使えなくても暖をとれる備え(断熱性の高い住宅、太陽光発電などはこの点からも有利)を考えることも必要だ。

能登半島地震を教訓に

繰り返すが、能登半島地震・奥能登豪雨で起きていることは、都市部や市街に住む方々にとっても他人事ではない。場所や災害の規模によっては、より甚大な被害も想定される。能登半島地震から1年、我が家の立地のリスク、耐震性を踏まえた備えを進めて頂きたい。