不動産仲介会社の囲い込みにメス! 施行規則改正で長年の悪しき慣習は是正となるのか

国土交通省は2024年6月、宅建業法施行規則を改正しました。この改正により、2025年以降に「囲い込み」が確認された宅建業者は指示処分の対象となります。

囲い込みとは、長らく日本の不動産業界に見られる悪しき慣習です。この改正により、囲い込みは是正されるのでしょうか。さくら事務所、らくだ不動産の専門家が読み解きます。

不動産仲介会社による「囲い込み」とは?

「囲い込み」とは、売主から不動産の売却を依頼された不動産仲介会社が他社に物件情報を開示しなかったり、客付けを拒んだりすることで、意図的に「両手取り引き」で売買を成立させようとする行為を指します。

「両手取り引き」とは?

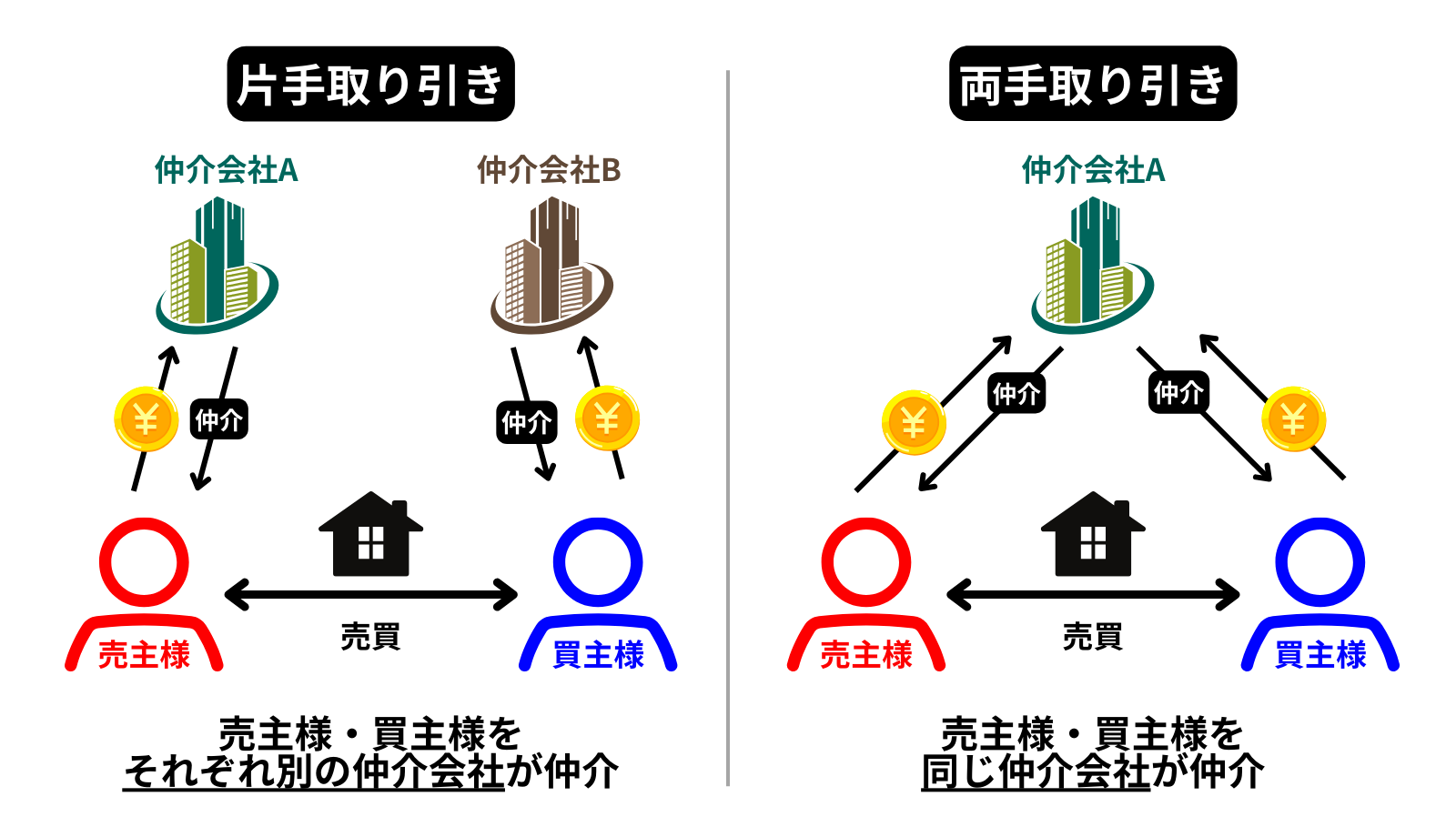

不動産仲介会社に取引を仲介してもらって不動産を売買した人は、仲介会社に対して仲介手数料を支払います。仲介手数料を支払うのは、売主様だけでなく買主様も同様です。仲介会社は、自身が仲介した顧客から仲介手数料を受領します。

買主様の仲介をした場合は買主様から、売主様の仲介をした場合は売主様から仲介手数料を受領しますが、売主、買主、両者の仲介会社として取り引きを成立させた場合、両者から仲介手数料を受領できます。売主様、買主様のどちらか一方を仲介した場合を「片手取り引き(片手仲介)」、売主様、買主様の両者の仲介をした場合を「両手取り引き(両手仲介)」といいます。

両手取り引きとなれば、仲介会社が受領できる仲介手数料は片手取り引きの2倍です。一方で、販売中の物件を囲い込みされてしまった売主様は不利益を被ることにもなりかねません。

囲い込みされてしまった場合に想定されるリスク

囲い込みされてしまうと、せっかく物件に興味を持ってくれた人がいても、それが他社の顧客であれば問い合わせや内見予約、購入申し込みなどは突っぱねられてしまいます。また、そもそも物件情報を正しく、魅力的に対外的に伝えられないこともあります。こうした行為によって起こりかねないのは、売却の長期化と成約価格の低下です。

本来であれば全国の仲介会社に物件情報が共有されるところ、それがされない、あるいはされたとしても反響に応えないことで、ひとつの仲介会社という非常に限られた中で買主様を見つけようとするため、自ずと売買条件は悪くなると想定されます。

仲介会社の報酬は「売買金額×3%+6万円(税別)」が上限の仲介手数料となるため、高く売れば高く売るほど報酬額は増額します。しかし、それ以上に受領する金額が倍増する両手取り引きのほうが魅力が高いため、売主様の利益を最大化することよりも、自社の利益や個人の営業成績を優先した結果として囲い込みが起こってしまうのです。

2025年から囲い込みの規制がスタート

国土交通省が2024年6月に改正した宅建業法施行規則は、2025年1月に施行となります。これにより、不動産会社による囲い込みが処分と対象となります。改正点は、次のとおりです。

依頼者への周知

不動産会社が指定流通機構(レインズ)に売主の物件を登録した場合、これまでは「レインズが発行する登録済証の交付を受けること等により登録されたことを確認すること」とされていました。

しかし、2025年1月以降は登録済証の交付に加え、レインズのステータス管理機能を最新の登録内容にしておかなければなりません。ステータスとは、物件状況を他業者などに伝えるための表示。選択できるステータスは「公開中」「書面による購入申し込みあり」「売主都合で一時紹介停止中」の3つです。

登録内容が異なる場合は処分の対象に

専属媒介契約および専任媒介契約で預かった物件の販売状況とレインズの登録ステータスに相違がある場合は、宅建業法第65条第1項に基づき指示処分となります。たとえば、公開中にもかかわらず「購入申し込みあり」「一時紹介停止中」といった虚偽の登録をしていた場合は、不動産会社が処分を受けます。

2025年から囲い込みはなくなるのか?

囲い込みは、不動産業界で長らく問題視されていたものの、長らく“見て見ぬふり”をされていたのが実情です。当然ながら表だって囲い込みをしている仲介会社はないものの、とくに近年では不動産価格が高騰し、在庫物件が減っていくなかで競争が激化し、囲い込みも熾烈化している印象があります。

2025年からは、レインズ(不動産業者が利用する不動産情報データベース)への登録内容に虚偽があった宅建業者は、是正指示や業務停止処分などの対象となります。これにより、囲い込みは撲滅されるのでしょうか。さくら事務所およびらくだ不動産の専門家の見解は、次のとおりです。

巧妙化する囲い込みの手口までカバーするのは難しい

副社長執行役員 山本 直彌

長らく問題視されていた囲い込みに規制が入ること自体は、評価に値すると思います。ただ、今回の改正は「マイナス」から「プラスマイナスゼロ」に持っていくためのものに過ぎません。また、レインズの登録内容に虚偽があることをどう確認するのかといった疑問も残ります。とくに近年は、囲い込みの手口が巧妙化しています。

たとえレインズのステータスを嘘偽りのないものにしていたとしても「売主様の都合が悪くて内見を受けられない」「担当者が不在」などと言えば、他社を遮断することはできてしまうでしょう。実際に、このような方法で囲い込みされるケースは少なくありません。

囲い込みを撲滅するには、法律や省令を厳しくしていくよりも、不動産仲介会社やエージェントのリテラシーを上げていくことが求められると思います。現在も不動産仲介会社が加盟する業界団体は存在していますが、そろそろ会社を飛び越えた「エージェントネットワーク」ができてこなければならないと感じています。つまり、個人の営業担当者の団体ということです。ここで倫理規定を定め、会社ではなく個人のエージェントがどれだけ倫理観を持って、顧客のため、業界のため、社会のために仕事ができるのかを突き詰めていくべきでしょう。業界の構造的にも“トップダウン”からの変革は難しいため“ボトムアップ”によって変えていかなければならないのではないでしょうか。

加えて、レインズの仕組みも変えていく必要があるでしょう。レインズに登録できる物件のステータスは、現在「公開中」「書面による購入申し込みあり」「売主都合で一時紹介停止中」の3つだけです。この3つのステータスだけでは、囲い込みを防ぐのは難しいと思います。囲い込みではなくても、取り引きの過程では内見予約や申し込みを断らなければならない局面があります。たとえば、特定の方と売買契約の締結に向けて話しが進んでおり、融資審査も通っているような状況で、他の方の内見を受けたり、申し込みを受けたりすることは、すでに申し込んでいただいている方にも新たに申し込んでくださる方にも失礼にあたるからです。現在レインズに登録できる3つのステータスでは「購入申し込みが入っている」ことしか把握できず、売買条件が整っているのか否かまで知る由はありません。少なくとも「書面による申し込みあり」というステータスは「申し込みがあって条件も整っている」のか「申し込みが入っているだけの状況」であるのかを分けて登録できるようにするべきでしょう。

消費者意識、業界のリテラシーは確実に高まっている

代表取締役社長 大西 倫加

2003年に他業種からさくら事務所に参画した当時は、常態的に囲い込みが行われているような不動産業界の実態を知れば知るほど「本当にこんなことやっているの?」「なんだかドラマみたい……」と驚愕していたものです。

一向に囲い込みがなくならない現状に歯がゆさはあるものの、さまざまな情報や多くの方々の体験談や知見が簡単にシェア、可視化できる時代になったこともあり、ここ数年で確実に消費者の方々の意識が上がってきているように思います。素晴らしいことです。

6年前には、日本の人と不動産の関係をより幸せにしたい、その理想の不動産仲介の形を実現するため、そして物件からではなく人、パートナーとなるエージェントから選ぶ「エージェント形式」の不動産取引を広めたいという思いから、原則的に片手取り引きで仲介をさせていただくらくだ不動産を設立しました。さくら事務所やらくだ不動産には業界経験者も多く参画してくれているのですが、ジョインしてくれる際には「子どもに誇れる仕事をしたかった」「本当は大好きな不動産、建物に関わる仕事をここで正直にやり直したい」とおっしゃる方もいます。さくら事務所は創業以来、不動産仲介にも不可欠なホームインスペクションの普及やマンション管理の重要性などを周知してきましたが、周りを見渡すと、徐々に「消費者のために“+α”のサーポートをしたい」「業界の透明性を高め安心できる取引をしていただきたい」と考え、行動する事業者や業界人が増えてきていることを感じます。

消費者意識も、業界の中にいる方のリテラシーも、確実に高まっています。今回の改正が囲い込みの抑制にどこまで寄与するかは未知数ですが、業界内や消費者の方から通報があったら実態を調査するというところまで踏み込んだ点は評価できるのではないでしょうか。志ある業界人や消費者の方々とともに、透明性の高い、取引に関わる人々がより幸福度があがるような変革を加速させる機会にする積極性を持ちたいです。さくら事務所、らくだ不動産としても、こうした時代の変化も追い風に、不動産を売買される方が安心して取り引きし、仲介する人が誇れる仕事ができる業界にしていけるよう、今後とも尽力してまいります。

制度面の見直しを

長嶋 修

レインズで虚偽の登録をしなかったとしても、いくらでも囲い込みの手段はあります。したがって、今回の改正による効果は限定的でしょう。たとえば「鍵がない」「担当者が不在」といった理由で囲い込みをされてしまうと、業界内や消費者の方から通報があったとしても、それが囲い込みであるという証明をすることも難しい。この方向性で囲い込みを撲滅するなら、ガイドラインの類いまで作る必要があると思います。

他国のように両手取り引きを禁止するという方法もあるでしょうが、不動産を売買する方にとって両手取り引きそのものが悪いわけではありません。考え方としてはありだと思いますが、個人的にはそこまでやらなくていいと考えます。

故意に両手取り引きを狙う仲介会社の言い分のひとつとして「片手取り引きではやってられない」というものもあるでしょう。仲介手数料の上限額は、売買金額200万円までが5%、400万円までが4%、400万円を超える部分が3%で、400万円を超える場合の速算式は「売買金額×3%+6万円」となりますが、上限が決まったのは1970年のことです。(すべて税別)当時から経済の規模が変わり、物価が変わった現在では、低廉な不動産の仲介はとくに割に合いません。2024年7月から800万円以下の空き家などの仲介手数料が30万円(税別)に引き上げられましたが、この程度ではまだまだ仲介の手間やリスクに見合わないでしょう。

そもそも、仲介手数料の上限が決められたのは「消費者保護」の観点からでした。法外な仲介手数料を請求する事業者を取り締まる目的だったわけですが、逆に囲い込みという悪しき慣習を生む要因のひとつになってしまったのです。不動産を売却するためにかかる労力や時間、そして必要な知識や技術は物件ごとに異なります。同じ売買金額でも、売却するまでに遺産分割協議や相続登記をサポートし、リフォームの手配までする不動産もあれば、レインズに登録するだけでほとんど何もせずに売れる不動産もあります。仲介会社やエージェントの労力や専門性に見合った報酬とするため、上限額の引き上げ、あるいは報酬額の自由化も議論されるべきだと思います。

とはいえ、ここ数年で売主、買主に真摯に向き合う事業者やエージェントは確実に増えています。この世の中もそうですが、不動産業界も着実に良い方向に進んでいると思います。あとは、制度の問題だけです。エージェントの良心に委ねる余地を残してしまっている今の現状は、売主、買主はもちろん、業界やエージェントのためにも決して良い状態とはいえません。

まとめ

2024年6月の宅建業法施行規則を改正だけでは、囲い込み撲滅にまで進展する可能性は低いと見られます。しかし、不動産業界やそれを取り巻く環境は確実に変化しています。これまで無法地帯となっていた囲い込みにメスが入ること自体も、非常に大きな変化といえるでしょう。まだまだ課題はあるものの、仲介に携わる事業者やエージェントのリテラシー向上とさらなる制度面の見直しが進み、私たちが本気で追いかけている「人と不動産のより幸せな関係を追求し、 豊かで美しい社会を次世代に手渡すこと」の実現可能性がさらに高まることに期待しています。