マンション大規模修繕工事の談合はなぜなくならない? 癒着構造の巧妙な手口とは

2025年、公取委(公正取引委員会)による立ち入り調査により、マンションの大規模修繕工事をめぐる談合の実態が明るみに出ました。しかし、この問題は今回に限った話ではありません。表には出にくいものの、業界では以前から「出来レース」や「癒着」が常態化しているとも言われています。

さくら事務所にも今回の調査より前から、多くの管理組合から談合の実態について相談が寄せられ、対策セミナーを開催したこともありました。しかし、業界の構造は根本的に変わることはありませんでした。

本記事では、40年近く前からマンション管理に携わってきたマンション管理コンサルタントの土屋輝之が、業界の構造的問題である「談合」や「癒着」について現場の実感を交えて解説します。

業界を揺るがす公取委の立ち入り調査──談合の実態がついに表面化

2025年3月4日、首都圏の分譲マンションの大規模修繕工事において、約20社の施工会社が談合を行っていた疑いで、公正取引委員会が独占禁止法違反の疑いにより立ち入り検査を実施したと報道されました。この件について、業界関係者の多くは以前から懸念されてきた問題がようやく明るみに出たと感じたはずです。

競争している“フリ”──形だけの相見積もり

マンションの大規模修繕工事では、複数の施工会社に見積もりを取る見積合わせが一般的です。ただ実際には、すでに受注業者が内定しており、他の会社は見せかけだけの「偽装競争」であるケースも少なくありません。

設計コンサルタントや管理会社が中心となり「今回はA社に取らせる」などと決め、そのための形だけの見積もりを他社が出す。こうした実態は、談合とは異なるものの「構造的な癒着」として極めて重大な問題です。

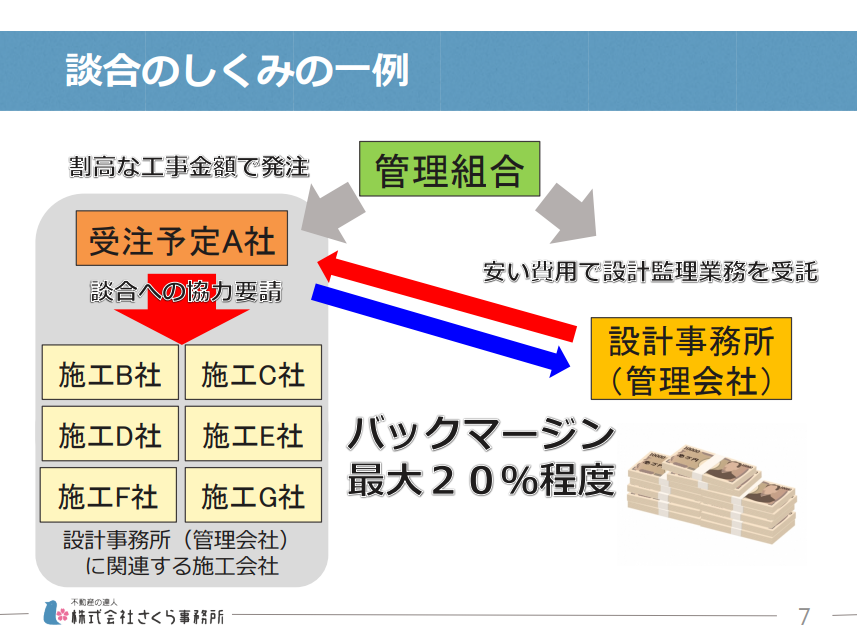

談合とは、施工会社同士が事前に価格を調整し合う行為を指します。工事費の10~20%程度が管理組合の知らないところでバックマージンとして授受されるケースもあり、これは本来は不要なコストであり、管理組合にとって大きな損失となっています。

現在業界で多く見られるのは、設計事務所や管理会社が特定の施工会社を選定し、見積もりや工事の内容まで裏で調整する癒着構造です。形式的には公募も行われており、外形的に不正が見えません。そのため「談合」とは呼べないものの、実質的には同様の結果を生む仕組みが長年業界に根付いています。

管理組合が見抜けないカラクリと典型的な手口

マンションの修繕を担う修繕委員の多くの方は建築や契約の専門知識がないため「有名な設計事務所だから安心だろう」と任せてしまうのが一般的です。その裏で癒着が行われていても、住民や委員は気づくことはできません。「見積もりの単価が高すぎる」「仕様が妥当でない」といったことは専門家でないと判断が難しく、これは情報の非対称性がもたらす弊害ともいえます。

修繕業者の癒着・談合の主な手口は下記のようなものです。

- 常識外に安価な費用で設計監理業務を受託→工事費で回収

- 受注予定会社が見積もり・劣化診断・改修設計すべてに関与

- 息のかかった施工会社以外の応募がない

- 見積参加会社すべての見積を受注予定会社が作成

- 資本金や実績など施工会社公募の応募条件を厳しく制限することで、参入障壁を高くして市場を独占的にコントロールする

談合は、表面的な見積もり調整にとどまらず、受注予定の施工会社が他社分の見積もりまで作成している例や見せかけの競争のためだけに他社を巻き込む例もあります。こうした手口により、住民が長年積み立てた修繕積立金が気づかぬうちに数千万単位で失われている事例も少なくありません。

注意すべき兆候とは?

談合や癒着は巧妙に仕組まれており、外から見ただけでは分かりにくいのが実情です。しかし、いくつかの“違和感”に気づくことで、その兆候を察知できる場合もあります。以下のような状況に心当たりがある場合は、注意が必要です。

- 極端に安いコンサルティング費用が提示されている

- 他社よりも大幅に安価な見積りは、裏で施工会社からバックマージンを得る前提の可能性があります。

- 工事費用が相場より明らかに高い

- 比較のための他社見積りが形だけになっている場合、価格競争が働いていないケースが考えられます。

- 施工会社の公募において、応募が1〜2社に限定されている

- コンサルが特定業者にしか声をかけておらず、他の業者が参加を辞退しているケースが疑われます。

- 見積り額と修繕積立金の残高が“ぴったり合っている”

- 積立金の残高が施工会社に知られており、その金額に合わせて調整されている可能性があります。

- 一社だけが異常に熱心で、他社はやる気を感じない

- あらかじめ「この会社が受注する」ことが決まっており、他社は形だけの参加をしている場合があります。

上記のような実態を管理組合が見抜くのは極めて難しく、癒着を防ぐためには、専門家のセカンドオピニオンを元に管理組合自らが施工会社を推薦したり、そのプロセスにおいて第三者的立場からサポートしてくれる、利害関係のないコンサルタントを探すことが重要になってきます。

▶さくら事務所の【無料お試し】大規模修繕セカンドオピニオンはこちら

マンション修繕工事業者の癒着と談合はなくならない?

今回の公正取引委員会による調査は、業界内外に大きな影響を与えています。調査対象となった施工会社は受注活動において信頼を大きく損なっており、新規案件の獲得が難しくなっていると考えられます。さらに、その会社に依存していた下請け業者も今後の仕事が見えず、不安を抱えている状況です。

実名報道のインパクトは、業界内での警戒感を強め、一定の自浄作用をもたらしているとも言えます。とはいえ、今の状況では談合などの癒着が根絶するとは思えません。

現状は、癒着によるバックマージンや出来レース構造を避ける手段が乏しく、当たり前の手順で修繕を進めたつもりでも、結果的に損をする構図が温存されたままです。特別な対策をしなければ被害を受けてしまう。それが「マンション修繕工事における談合」問題の根深さであり、本当の問題はそこにあります。

区分所有法改正がもたらす新たなリスク

2025年3月、マンションの建て替えや修繕に必要な決議要件の緩和を含む区分所有法改正案が閣議決定しました。一見すると管理組合の意思決定がしやすくなるようにも見えますが、そこにも新たなリスクが潜んでいます。

これまでなら反対派が一定数いれば止められた工事も、少数派が押し切られる構造になりつつあります。その決定の裏で、施工業者やコンサル側の思惑が優先されているようなケースも見られるようになるかもしれません。つまり、法改正によって談合や癒着といった不透明な動きが進めやすくなってしまう状況が生まれる恐れがあるのです。

修繕業者選定の鍵は“第三者性”

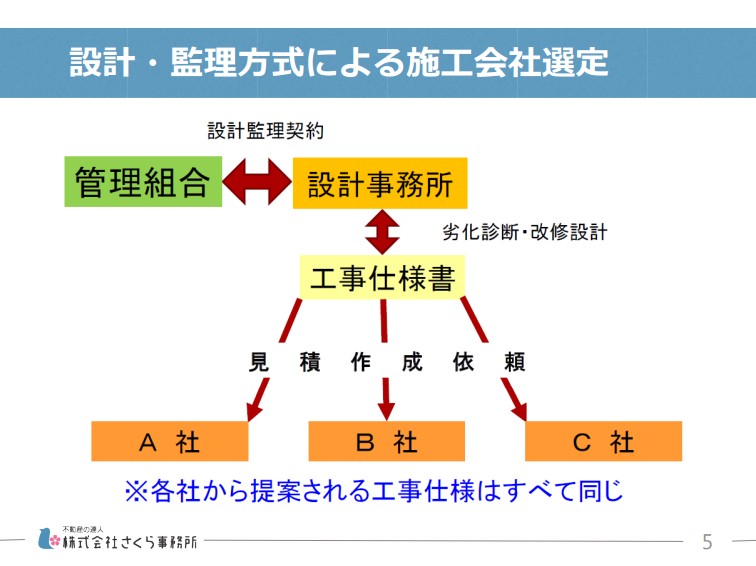

3月31日には、管理組合から委託を受け、工事業者の選定に関わる「設計コンサルタント会社」数社にも公取の調査が入ったことが報道されました。設計事務所などのコンサルタントに設計と工事監理を依頼する大規模修繕工事の発注方式である「設計監理方式」は透明性を持って施工会社の選定を進めていくためにも有効とされています。

しかしながら、実際には2017年1月27日の時点にも、国土交通省から「設計コンサルタント活用」についての注意喚起と相談窓口の周知を目的とした文書の通達がありました。その内容は、設計コンサルタントと施工会社の結託による利益相反を指摘するものであり、管理組合が中立に施工会社を選定できる体制が必要であることを通達したものです。

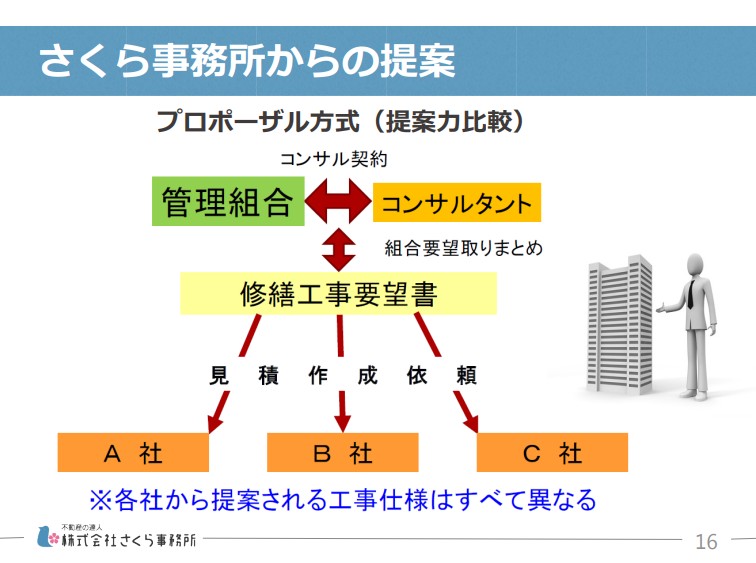

私たちさくら事務所は、先述した構造と距離を置き、第三者性を堅持しながら活動しています。具体的には、修繕工事の仕様を作成して一律な見積もり合わせを誘導するのではなく、施工会社ごとにゼロベースで提案してもらう「プロポーザル方式」を採用しています。

これにより、各社の創意工夫が反映された提案が出揃い、管理組合が中立的に判断できる環境を整えます。さくら事務所は、設計業務を行わず第三者性を堅持して、工事会社との癒着やバックマージンとは一切無縁の立場を徹底してきました。

同じコンサルティング企業に見えても、実態はまったく異なります。私たちは「業界の構造そのものを変える提案役」として存在しています。

今後のマンション管理への願い

今回の公正取引委員会の動きは、業界全体にメスを入れるきっかけとなる可能性はあるものの、実態を完全に改善するには、管理組合側の知識向上や第三者機関による監視強化が不可欠です。

透明性を高める制度改革が求められる中、談合の実態がどこまで明るみに出るか。この問題が単なる業者側の不正だけでなく、管理組合側の構造的な弱点にも起因している部分もあり、今回の調査が業界全体の透明性向上につながるのか、今後の展開が注目されます。

業界が本当に変わるには、特別な知識がなくても安心して修繕が進められる仕組みが必要です。ただ、現状ではどうしても管理組合側が談合や癒着が起こらないために、自ら対策を考え、専門家の知見も借りながら、主体的に大規模修繕を進めていくという姿勢が必須となっています。