アフォーダブル住宅とは?相続土地国庫帰属制度・売却・活用…空き家の処分方法が多様化

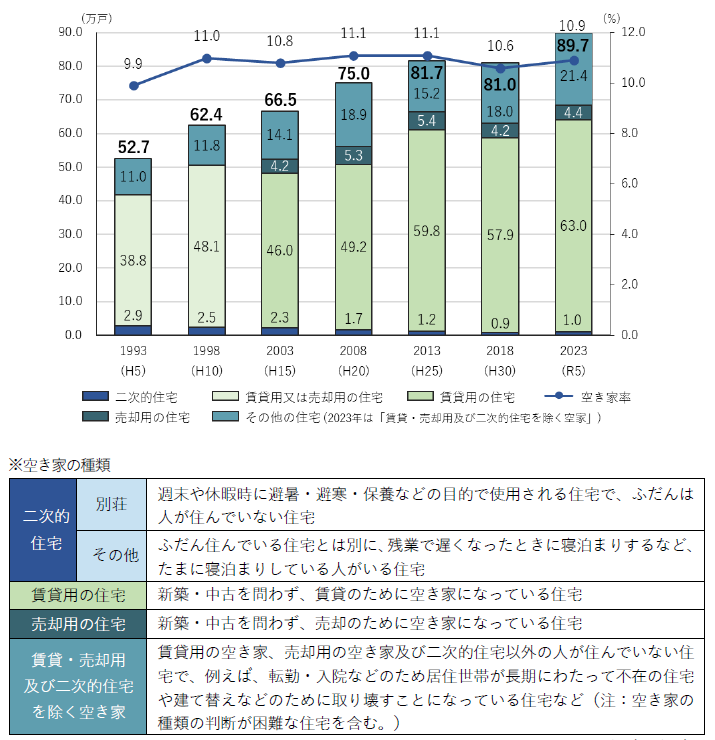

少子高齢化や人口減少、相続の増加などを背景に、全国的に空き家が増加しています。空き家の利活用の方法は「売却」「賃貸住宅などとして活用する」「自分が住む」の3つですが、昨今、空き家の増加が社会問題になっていることから、国や自治体はさまざまな空き家の出口戦略を打ち出しています。

この記事では、利用数が急増している「相続土地国庫帰属制度」や東京都が推進する「アフォーダブル住宅制度」など新たな空き家の出口となりうる政策とともに、多様化する出口の中から自分たちに合った選択を見極める方法を解説します。

「相続土地国庫帰属制度」の利用が急増

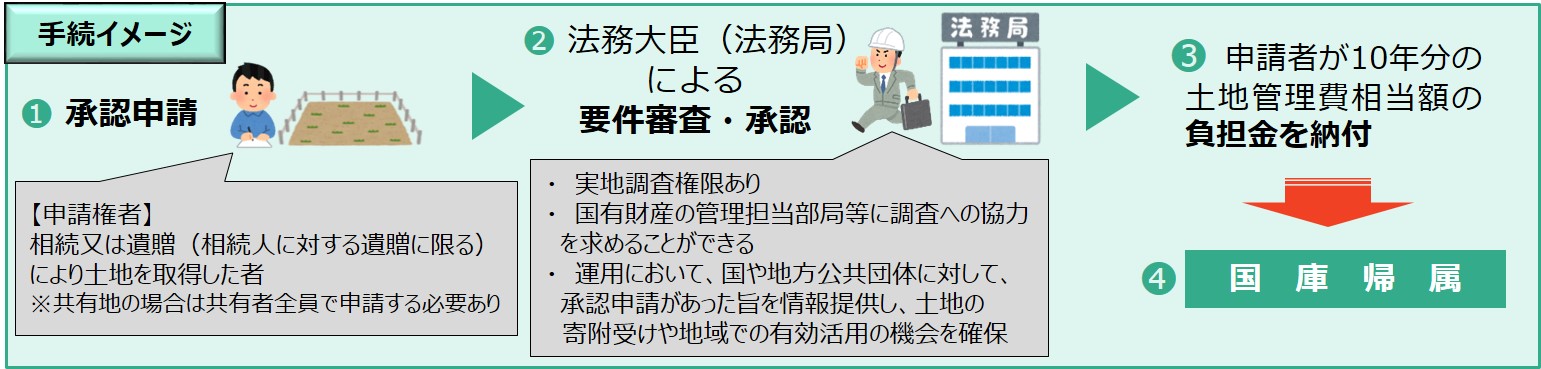

2023年4月にスタートした「相続土地国庫帰属制度」は、2025年7月31日時点で申請件数が3,854件に達しています。初年度の利用件数はわずか300件足らずにとどまりましたが、2024年度の利用件数は1,229件と5倍近くに増え、宅地の利用件数も4倍以上に増加しました。

相続土地国庫帰属制度とは、相続した後に管理が困難な土地の所有権を国に引き渡すことができる制度です。建物がある土地は引き取ってもらえないため空き家を解体する必要があるほか一定の要件があり、審査費用および10年分の土地管理費相当額を負担金として納付する必要がありますが、売却・活用できる見込みがなく、空き家を所有し続けることが負担になる場合は有効な出口となるでしょう。

ただし、以下の土地は対象外となっているため、他の出口の含め、選択肢のひとつという位置づけにすぎません。

(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)

A 建物がある土地

B 担保権や使用収益権が設定されている土地

C 他人の利用が予定されている土地

D 土壌汚染されている土地

E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)

A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」

「アフォーダブル住宅」は空き家の有効な出口となるのか

空き家活用の新たな選択肢として注目されているのが「アフォーダブル住宅」です。アフォーダブル住宅とは、空き家などを活用した低価格で入居できる住まいを指します。現在、東京都は2026年度の供給開始を目指し、運営事業者の募集・選定をしています。

国や自治体が供給する住宅として、公営住宅や幅広い世帯が入居しやすい「セーフティネット住宅」などが挙げられますが、アフォーダブル住宅は官民連携のファンドが投資することによって供給されるスキームになっているという点において従来の自治体が関与する住宅とは異なります。

運用できる空き家は限定的か

東京都のアフォーダブル住宅制度の予算は200億円です。都が100億円を出資して複数のファンドを創設し、民間出資と合わせて200億円を目指しています。対象者は子育て世帯や一人親世帯などで、相場の8割程度の賃料で提供される予定です。

アフォーダブル住宅には「空き家の有効活用」に加え、都市部における住宅不足の解消や子育て世帯の住環境の改善などの目的もあります。民間資金を活用することで、行政の財政負担を抑制しながら効果的な政策を実行するという点は評価できるでしょう。ただし、原資が限られているため、すべての空き家をアフォーダブル住宅として供給できるわけではありません。

東京都の空き家率は10.9%(2023年)と全国平均と比べて低いですが、住宅の総数が多いため、空き家の数でいえば全国最多となる約90万戸が存在しています。まだ東京都のアフォータブル住宅制度の詳細は発表されていませんが、予算200億円となると、アフォーダブル住宅として提供できる空き家は全体の1%にも満たないのではないでしょうか。立地条件や建物の状態、改修コストなどを考慮すると、対象となる物件は非常に限定的になると推測されます。

その他にも課題が

一般的な賃貸住宅とのバランスをどう取るかについても課題といえます。市場相場より安い賃料で一定の質の住宅が供給されるとなると、一部エリアや条件の賃貸住宅の競争が激化する可能性があります。また、結局のところ住宅は個別要素が大きく、たとえアフォーダブル住宅であっても地価上昇などにより賃料値上げが必要となるケースも想定されます。東京都やファンドも利益重視ではないとはいえ、利益が出ないことや赤字になることは許容できないはずです。

保証会社による保証か連帯保証か、連帯保証の場合に保証人になれる方がいない場合はどうするのかといった家賃滞納等の保証の取り扱いなど、従来からあった課題も解消されるわけではありません。アフォーダブル住宅入居後に収入増で基準を満たさなくなった場合の扱いなどの規定も注視すべきポイントです。いずれにしても「アフォーダブル住宅=安心」ではなく、個別リスクを踏まえた判断は引き続き必要になるでしょう。

最も避けなければならないのは空き家の放置

空き家を相続した方が最も避けるべきなのは「何もしない」ことです。まず、2024年4月に相続登記が義務化されたため、空き家を含む不動産を相続し、3年以内に相続登記申請をしなければ、10万円以下の過料に処される可能性があります。

ただし、相続登記をしただけでは安心できません。人が住まなくなった家は、驚くほど早く劣化が進みます。たとえば、植栽が生い茂っている状態を放置してしまうと、シロアリの格好の餌食となることで構造躯体をむしばんだり、伸びた草木が隣家に越境してしまったりするおそれがあります。また、風の流れ、水の流れが止まると、構造躯体や内装材、給排水管の劣化の進行が早まります。

空き家を放置してしまったことで近隣住人との関係性が悪くなったり、家屋の損傷が進んだりすると、いざ活用や売却をしようとしたときには価値を大きく落としている可能性も否めません。

また、管理が行き届いていない空き家は「空き家対策特別措置法(空き家法)」による行政処分等の対象となります。倒壊等の危険のある空き家は「特定空き家」に指定され、勧告のタイミングで住宅用地の特例の適用が外れ、固定資産税の課税標準額は最大6倍に跳ね上がります。続く命令で50万円以下の過料に処され、最終的には行政代執行により空き家が強制的に解体されてしまうことになります。

| 固定資産税課税標準額 | 都市計画税課税標準額 | |

|---|---|---|

| 200㎡以下の住宅用地 | 1/6 | 1/3 |

| 200㎡超の住宅用地 | 1/3 | 2/3 |

2023年12月には空き家対法が改正し、勧告の対象が特定空き家になるおそれのある「管理不全空き家」にまで拡大しました。特定空き家の数は全国に2万戸程度とされていますが、管理不全空き家は20万戸以上存在するといわれています。

どのような処分方法を選択するにしても「現状把握」は欠かせない

どのような出口を取るとしても、空き家をスムーズかつ好条件で売る・貸すには、まず「現状把握」が不可欠です。売却や活用の余地がある空き家を国庫に帰属する必要はなく、売却方法や活用方法、そして維持・管理していく場合においても、建物状態や価値を把握しなければ適切な判断はできません。

現状把握が不可欠な理由

建物の状態によっては、戸建て住宅として売却するよりも、解体して土地として売却したほうが経済的に有利な場合もあります。逆に、適切にメンテナンスされた建物であれば、戸建て住宅として十分な価値を保てる可能性もあります。

リフォームが施された物件でも、床下や屋根裏に深刻な問題が隠れている場合があります。クロスの張り替えや水回りの更新などによって見た目は改善されていても、シロアリ被害や雨漏りといった問題が見られる家は長期的な居住には適しません。購入希望者にとってもこのようなリスクの存在が大きな懸念材料となり、購入意欲を大幅に削ぐ要因となります。

こうした状態を把握するには「ホームインスペクション(住宅診断)」が効果的です。ホームインスペクションとは、住宅に精通したホームインスペクター(住宅診断士) が、第三者的な立場かつ専門家の見地からさまざまな改修すべき箇所などを見極めアドバイスを行う専門業務です。

ホームインスペクションは費用対効果の高い施策

ホームインスペクションには6〜10万円程度の費用がかかりますが、空き家の状況を適切に判断し、適切かつ合理的な出口を選択できるとすれば費用対効果は非常に高い施策です。

専門的な診断により建物の健全性が証明されれば購入希望者の不安を解消し、競合物件との差別化を図ることができます。とくに築20年を超える戸建て住宅は目に見えない部分への不安が購入判断に大きく影響するため、客観的な診断結果の提示は極めて有効です。売買時点の状態を明確にすることで、売却後のトラブルを回避するためにも役立ちます。実際に、ホームインスペクションを実施し、リフォーム履歴も明確にしたうえで売却し、相場を上回る金額で売れた空き家の事例もあります。

ホームインスペクションによってなんらかの問題が発覚した場合は、その事実を受け入れてくれる買主を探したり、土地として販売したりする選択肢が出てきます。土地の価値も低く、維持・管理も負担であれば、国庫に帰属することも選択肢に入ってくるでしょう。

ホームインスペクションは空き家を取得したタイミングで

維持・管理を続けるとしても、出口を明確にすることは非常に大切です。したがって、ホームインスペクションは空き家になったタイミング、空き家を相続したタイミングで実施するのが望ましいでしょう。建物の状態から空き家のポテンシャルを把握することで、どのような形であれば活せるのかを判断しやすくなり、出口に向けた適切な維持・管理が可能になります。

まとめ

空き家は今後さらに増加し、売却時、活用時にも競合となる物件が増えていくはずです。ホームインスペクションは、競合物件との差別化にも役立ちます。相続土地国庫帰属制度やアフォーダブル住宅制度などの登場により、多様な出口が取れるようになってきたものの、所有者が選択しなければならない点は変わりません。出口が増えたからこそ、最適解を知る重要性も増しているといえるでしょう。