「新築だから雨漏りの心配はない」と思っていませんか?

実は、新築でも雨漏りのトラブルは意外と多く、施工ミスや設計の問題が原因となるケースがあります。本記事では、新築住宅で雨漏りが発生する理由と、その対策について詳しく解説します。

新築でも雨漏りが発生する理由

1. 施工上のミス(工事中の不具合)

新築住宅の雨漏りの原因としてよく見られるのが、施工上のミスです。防水処理の不備や工事の手抜きが原因となり、建物が完成した直後から雨漏りが発生することがあります。

具体的な施工ミスの例

- 防水シートの破れや穴あき:防水シートが適切に施工されていないと、雨水が浸入しやすくなります。

- 窓周りのシーリング不良:シール材が適切に施工されていないと、窓枠から雨水が漏れることがあります。

- 配管貫通部周りの施工不良:配管が壁を貫通する部分の防水処理が甘いと、そこから水が入り込みます。

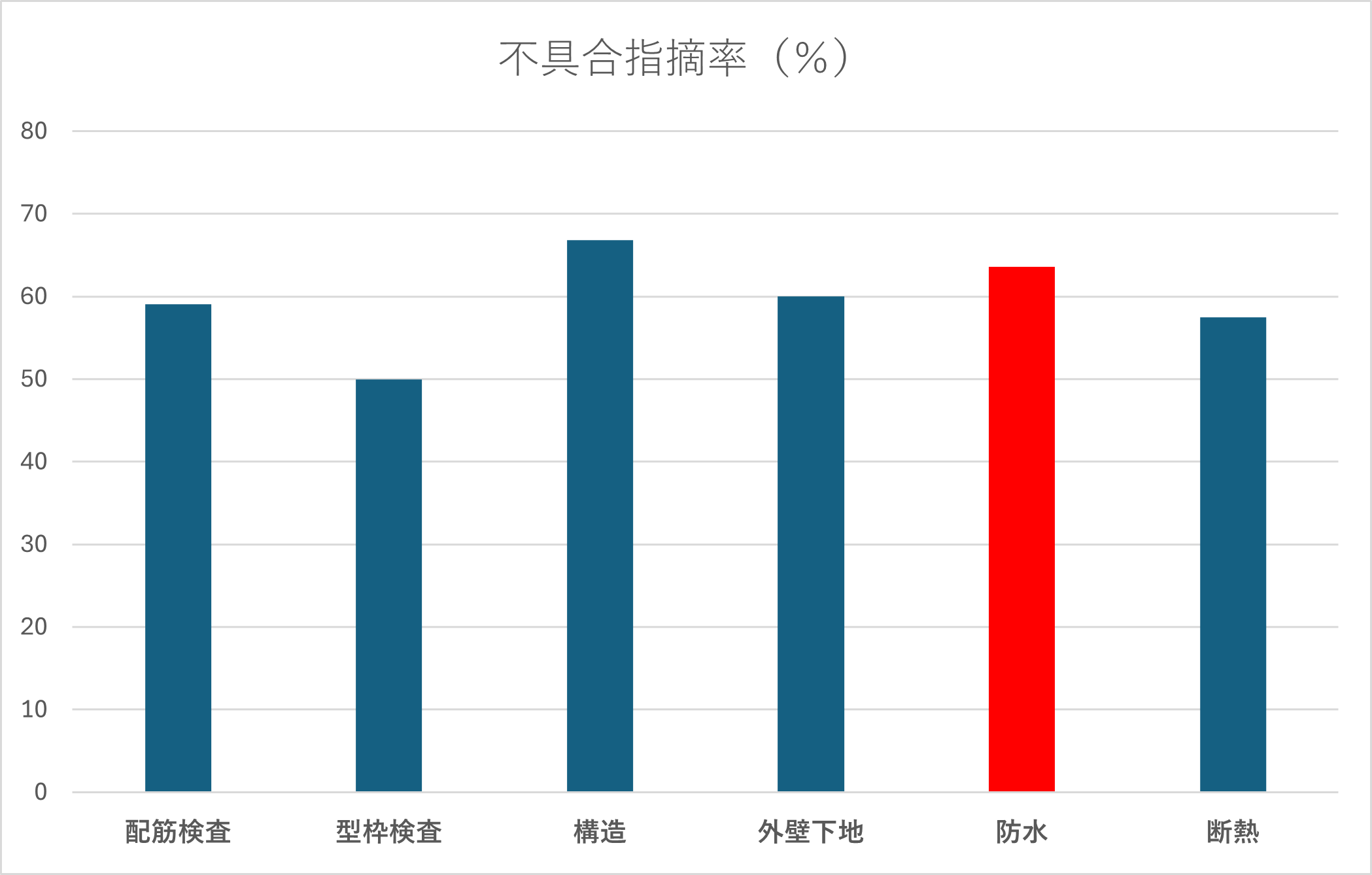

■2024年1月~12月の期間で弊社が実施した265件の新築工事中ホームインスペクションの調査結果

実際に、さくら事務所の最新統計データでは、防水検査で60%以上の物件に指摘事項が見つかっています。つまり、過半数の新築住宅には何らかの防水における施工上の問題がある可能性があるのです。

2. 設計上の問題

施工ミスだけでなく、設計上の問題も雨漏りの原因になります。

雨漏りリスクを高める設計の具体例

- 軒が短い:軒が短いと、雨が直接外壁に当たりやすくなり、外壁の劣化や雨漏りを引き起こしやすくなります。

- 排水設計の不備:ルーフバルコニーの排水計画が不十分だと、雨水がたまり、建物内部へ浸透することがあります。

- 外壁直貼り構法:外壁の内側に通気層を設けないと、壁内部での結露や雨漏り発生時の被害拡大を引き起こしやすくなります。

例えば、ある新築住宅では、バルコニーの手すりの付け根から雨水が浸入し、壁の中を伝って1階の外壁の隙間から水が漏れ出すというケースがありました。室内に直接雨漏りの跡が見えなくても、外壁や床下で水が滞留することがあるのです。

さらに、築5年の木造中古住宅では、新築時から雨漏りしていた事例も確認されています。ホームインスペクションで床下を確認したところ、湿気が充満し、外壁の一部を壊して内部を調査した結果、木部が水を吸収し腐食が進んでいました。

このような状況はカビやシロアリの温床となり、建物の耐久性を著しく低下させる可能性があります。

新築で雨漏りを防ぐための対策

1. 設計段階での工夫

新築住宅を購入する際や建設する際は、設計段階で以下のポイントを確認しましょう。

- 軒を60cm以上確保する:外壁に雨が直接当たるのを防ぐため。

- 排水計画をしっかり立てる:バルコニーや屋上の水はけをチェック。

- 外壁に通気層を確保する:壁内の通気層が建物の耐久性を高める。

2. 施工の徹底チェック

工事が始まったら、施工の過程で防水処理が適切に行われているか確認することが重要です。

- 防水シートに破れがないか確認する

- 窓枠や配管周りのシーリング処理をチェックする

- 外壁の配管貫通部や各取り合い部の処理を確認する

3. 第三者の住宅診断を利用する

欧米では、新築や中古住宅の購入時に専門家が住宅診断(ホームインスペクション)を行うのが一般的です。日本でもこの習慣が根付きつつあります。

ホームインスペクションを依頼することで、施工ミスや設計上の問題を事前に発見できるため、購入後に後悔するリスクを減らせます。

実際に「さくら事務所」で行った調査では、新築当初から雨漏りしていたと見られる中古住宅が見つかった事例もありました。もし購入前に調査していなければ、後々大きな修繕費用がかかっていたでしょう。

まとめ

新築でも雨漏りのリスクはゼロではありません。施工ミスや設計上の問題を未然に防ぐためには、専門家によるチェックが欠かせません。さくら事務所の「新築工事中ホームインスペクション(第三者検査)」では、工事の段階から防水処理や施工ミスを徹底的にチェックし、安心できる住まいづくりをサポートいたします。

一生に一度の大きな買い物だからこそ、後悔しないために第三者の目でしっかり確認することが大切です。新築住宅の品質を守るために、ぜひ活用をご検討ください。