3.11に発生した「東日本大震災」。東北・関東地方では甚大な被害に見舞われました。

この震災を機に防災への意識も高まっていますが、人々の住まい方も変わってきています。果たしてその対策は万全なのでしょうか?

さくら事務所では、震災時の備えや防災・減災についてのコラムをまとめました。

一戸建てにお住まいの方もマンションにお住まいの方にも役立てて頂ける情報が満載です。震災に対しての備えや防災・減災対策にお役立ていただければ幸いです。

3.11~東日本大震災から9年 見えてきた課題と今後の備え<後編>

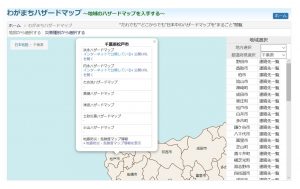

簡単に地震・災害の可能性を知るには、自治体が発行しているハザードマップを見ることをお勧めします。「わがまちハザードマップ」では、各自治体のハザードマップがまとめられているので便利です。どのような災害の被害を受ける可能性があるか検討することに役立てましょう。

3.11~東日本大震災から9年 見えてきた課題と今後の備え<前編>

2011年に発生した3.11~東日本大震災から9年を迎えるいま。東日本大震災がどのような災害で、何が起こり、被害はどのような場所で発生したのでしょうか。津波や原発による大きな被害がクローズアップされがちですが、地震による被害の特徴や起こったことを振り返ることで、これからの土地選びや住宅づくり、災害への備え、さらにいざ災害が起きた時の行動に役立てることができます。

自分でできる調査とフィールドワークで土地・地盤を把握

日本の耐震基準は1981年と2000年に大きな改正が行われ、これをきっかけに、建築前の地盤調査の重要度も大きく増したと言えるでしょう。

今回は耐震を意識するなら今や欠かせない地盤調査、液状化や不同沈下のメカニズム、ハザードマップなどを用いた自分でできる土地の履歴調査について紹介します。

耐震基準を裏付けるのは、過去の地震被害と研究の成果

マイホームを購入するにあたって「耐震性の高い、丈夫な家」を重視する声は年々増えています。日本各地で大きな地震が頻発している昨今、住宅購入を検討する方の「耐震」への関心はますます高まっていくことでしょう。

「耐震」という言葉は日常的になっていますが、改めて「耐震基準とはどのようなものか」。また「住宅の耐震性はどのように検証されるのか」を考えてみたいと思います。

ハザードマップで水害や地震など災害リスクを確認する方法

台風とそれに伴う水害や、地震対策。建物が受ける被害も甚大なものだけに、これから中古住宅の購入を検討する際にも、建物自体が水害に遭い傷んでいないか、また水害を始めとした災害対策が施されているかどうか、プロの手を借りて事前にチェックすることをおすすめします。

「いい(11)地盤(28)の日」に考える!本当の「いい地盤」を知れば強い建物を建てられる

11月28日は「いい(11)地盤(28)の日」。地盤について正しい知識を持つことで、地震などの被害を最小限に抑え、安心して生活できる住環境について考えることを目的に定められました。ただ、一言で「いい地盤」と言ってもどんな地盤が住宅にとって「いい地盤」なのかご存知ない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ホームインスペクター(住宅診断士)が促す!大災害に備えたい戸建チェックポイント

3月11日で東日本大震災から9年が経過します。万が一の災害時に備えて対策しておきたい戸建住宅のチェックポイントを、さくら事務所のホームインスペクター(住宅診断士)が促します。

「災害時に備えておきたいのは、まず築古の戸建。新耐震であっても、1995年の阪神・淡路大震災により2000年に大きく改正された『2000年耐震基準』以前の戸建は対策しておきたいですね。

住みたい場所の液状化現象リスクを調べるには

2018年9月6日に発生した北海道胆振(いぶり)東部地震では、清田区という内陸にある街で大きな液状化現象が発生し、多数の家が傾いています。

「液状化現象」という名前を有名にしたこの数十年の大地震では、阪神淡路大震災では神戸市の六甲アイランドやポートアイランドといった人工島、東日本大震災では千葉県の舞浜などの埋め立て地といった「海に近い」「人工の地盤」での発生が目立っていました。