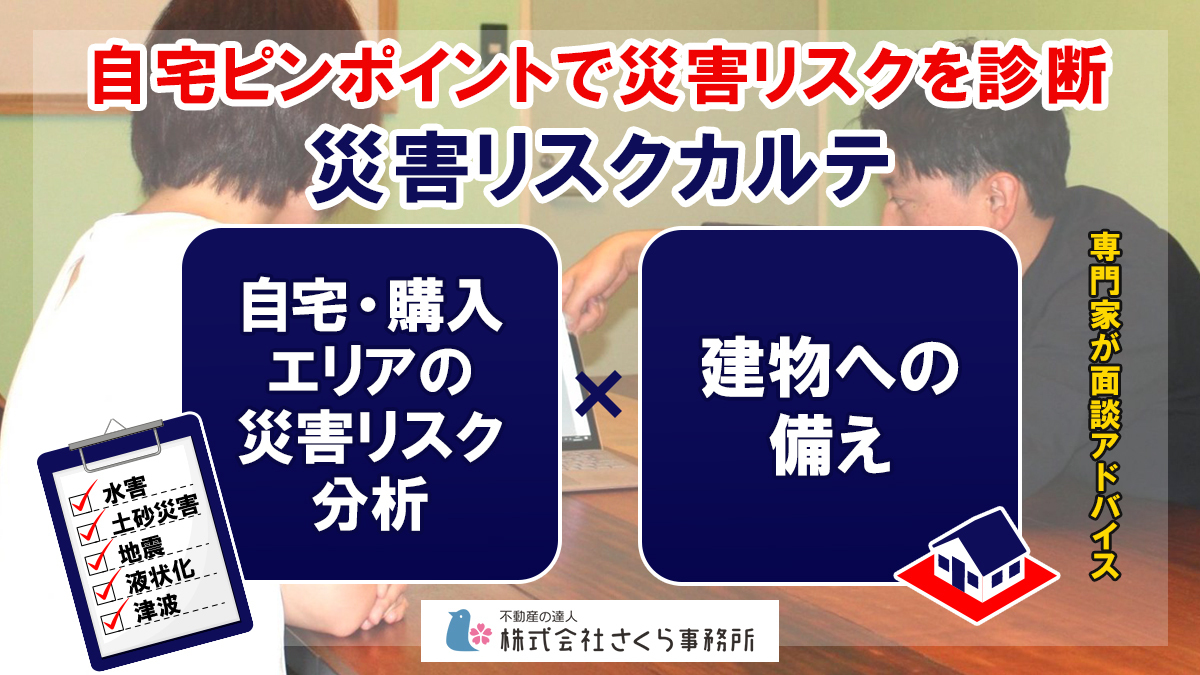

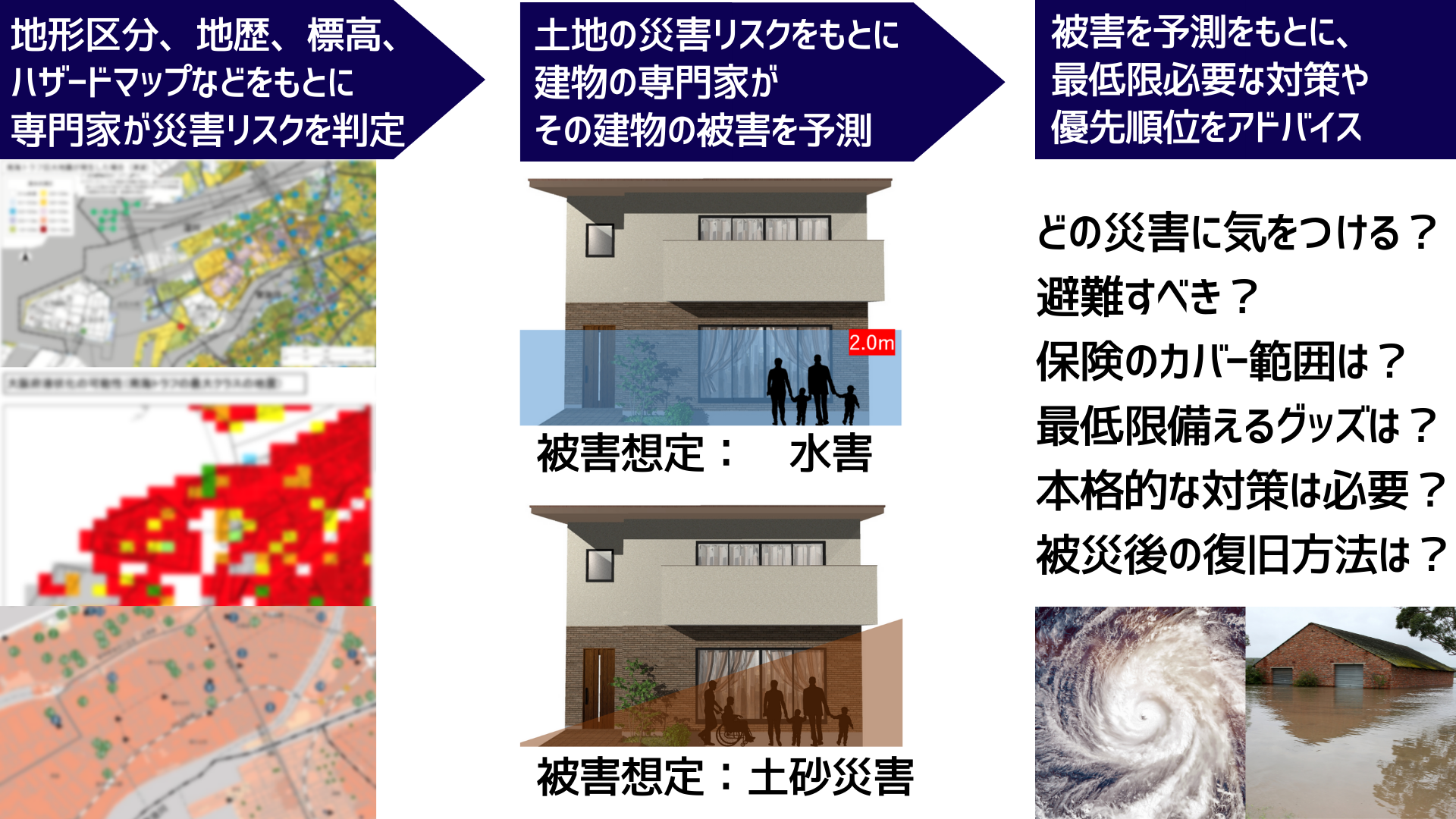

さくら事務所で新たにスタートした新サービス「災害リスクカルテ」。

災害の専門家がピンポイントでその土地のリスクを評価、それをもとに建物や住まいの対策方法を建物の専門家がするサービスです。

近年の度重なる地震や昨年の台風被害から関心の高まりつつある、自宅の災害リスク。

実際、どんなリスクがあり、それに対しどう備えればいいのか?

この春、関西から都内に転居し、さくら事務所に入社したばかりのフロントデスクYさんの住まいのリスクを、ホームインスペクター(住宅診断士)が調べてみました。

災害リスクカルテでチェックする5つのリスク

災害リスクカルテでは、「水害」「土砂災害」「地震時の揺れやすさ」「地盤の液状化」「大規模盛土など」「津波など」の5つの項目にわたり、それぞれ3段階でそのリスクを表します。

災害リスクカルテでは、「水害」「土砂災害」「地震時の揺れやすさ」「地盤の液状化」「大規模盛土など」「津波など」の5つの項目にわたり、それぞれ3段階でそのリスクを表します。

まずは、「地形(簡単に言うと土地表面の凹凸をあらわしたもの)」「地歴(過去にどんなものがあったか?どんな風に使われてきたか?)」「災害履歴(過去に浸水や土砂災害の記録はないか?)」などをもとに作成されたレポートをコンサルタントとチェックしていきます。

周辺環境は気に入っているものの、地名にサンズイがつくからちょっと心配・・・。ハザードマップも見方がよくわからなくて・・・。

そんなYさんの住まいの災害リスクをまずは見てみましょう。

川底の軟弱地盤にあり、過去には浸水履歴も発覚・・・!

まず要注意マークがついたのが「水害」。

Yさんの住むエリアは谷底にあり、過去には田んぼとして使われていました。

水の集まりやすい谷底にあることから、過去には浸水履歴もあり、浸水想定エリアにもなっていることが判明。

近年の都市化によって大雨が降ると雨水は地中に十分浸透しません。下水道や側溝・排水路だけでは降った雨を流しきれず、建物や土地・道路が浸水してしまう可能性も。

河川から洪水が起きなくとも、堤防の内側(住宅街側)で発生するほか、くぼ地のような場所では近くに川がなくとも注意が必要なのです。

「やっぱり(地名に)サンズイが付くから・・・」といサンズイにこだわりつつ、ショックを隠せないYさん・・・

区のハザードマップによれば、想定される浸水深さは0.5~1.0mと1.0m~2.0mとなっています。

2Mってこれくらいです、と追い打ちをかけるインスペクター・・・

2Mってこれくらいです、と追い打ちをかけるインスペクター・・・

さらに「お住まいの階数によって被害は変わってきますよ。2階以上であれば、室内が浸水するリスクは少ないでしょう。ちなみに何階ですか?」との問いに「1階です」との答え・・・。

避難が必要な場合、重要なのが避難先を確認しておくこと

ゲリラ豪雨や台風などで浸水の可能性がわかれば、すぐに避難しましょう、とのインスペクターのアドバイス。

50センチの浸水でも、水の勢いで逃げられなくなってしまうことも。

今のお住まいで、水害に備えて考えるべきは「もしものときどこに避難するか?」ということです。

Yさん住まいの周辺には2つの避難所がありました。

インスペクターが「豪雨や台風の際に逃げるべき先はこっちです」と地図上で指さしたのは、少し行きにくいほうの避難所。

「なんでこっちなんですか・・・?」

「もう1つの避難所は行きやすいかもしれませんが、避難所へのルートが自宅より深い浸水想定になっているんです。少し行きにくくても、こちらの避難所に向かってください」とのアドバイス。

避難所は地震を想定して用意されているケースも多く、水害に適した避難先ではない可能性もあるのです。

「何かあったらこっちに逃げようと思ってた‥」というYさん。

更に、日ごろの対策として浸水でダメになってしまうような家電や、流されて困るような貴重品も可能なら高めに置いておくといいでしょう、とのアドバイスもありました。

「地盤の揺れやすさ」で大きく異なる地震の被害

もうひとつリスク評価が「中」と出たのが、「地盤の揺れやすさ」です。

エリア全体が谷底の低地にあるため、地震の際に地盤が揺れやすいという可能性があるのです。地形的に揺れやすいところが多いであろう、ということを表します。

「でも、揺れやすいってどうゆうこと?震度とは違うのでしょうか?」

地盤の揺れやすさは「表層地盤増幅率」でチェックされ、例えば震度5の地震が起きた際に、地盤の固いところでは震度5の揺れですんでも、地盤の揺れやすいところでは同じ震度でも震度6くらいの揺れが発生する可能性がある、ということです。

とはいえ、Yさんのお住まいは築7年の木造。

木造住宅は2000年に建築基準法の改定で、より地震に強い性能が求められるようになりました。

地震に関しては「建物への被害は否定できませんが、命を守れる可能性は高い」というインスペクターの評価。

地震の際の注意点としては、出入口の確保や、火を消す、といった一般的な対策を押さえておけば問題ないでしょう。

近隣に木造密集地域あり、火災や倒壊で避難が困難になることも

ただ、Yさん住まいの場合、地震の際にもう1つ注意点がありました・・・

周辺に古い木造住宅が密集して建っているエリアがあるのです。

ご自身の住まいは安心でも、周辺エリアで大きな建物被害があるかもしれません。

また、阪神淡路大震災のように、朝食の時間など火器を使用している可能性の高い時間帯に地震が発生した場合、近隣から火災が発生してしまう可能性もあります。

建物の倒壊や火災でエリアからの移動が困難になってしまうかもしれないのです。

避難・移動する際は、木造密集地域ではないエリアの避難所に向かいましょう、とインスペクターのアドバイス。

「地震のときはこっちで、水害だったらこっち・・・」と若干混乱気味のYさん。

想定される被害によって逃げるべき避難先・移動先が異なる、というのは盲点だったよう。

Yさん住まいの災害リスクと対策まとめ

【ゲリラ豪雨や台風のリスクと備え】

水害により、浸水の可能性が高いエリアにありました。

自宅に近い避難所よりも、少し離れている方の避難所に逃げる方が安心。貴重品や家電製品は、可能な範囲で高めのところに置いておきましょう。

【地震リスク】

揺れやすい地盤にある可能性は高いが、築年数から大きな被害につながることは想定しにくく、むしろ近隣の木造密集地域で火災が起きたり、倒壊によりエリアから出られなくなる可能性あり。

避難・移動する際は、木造密集エリアを通らない避難ルートを確認しておきましょう。

引っ越ししたばかりで、まだまだ周辺エリアのこともよく知らない、というYさん。

引っ越ししたばかりで、まだまだ周辺エリアのこともよく知らない、というYさん。

思わぬ災害リスクにショックを隠せない様子もありましたが、インスペクター曰く「23区内でもこのような災害リスクはそれほど珍しくない」とのこと。

事前にどんなリスクがあるのかを知っていれば、確認しておくべきこと、万が一の際にどう行動するか、を考えておくこともできます。

Yさんも最後には、今回の災害リスクカルテのアドバイスを受け「今度、避難所までのルートをお散歩しながら確認してみます!」とのことでした。

お住まいのエリアについての災害リスクをが気になる方、今後の防災対策をより適切なものにしたい、という方はぜひお気軽にお問合せください。

検討中の物件やご自宅の災害リスクを知りたい方は「災害リスクカルテ」のご検討を

さくら事務所の災害リスクカルテ(電話相談つき)は、知りたい場所の自然災害リスク(台風・大雨、地震etc)を地盤災害の専門家がピンポイントで診断、ハザードマップがない土地でも、1軒1軒の住所災害リスクを個別に診断します。内水氾濫を含む水害リスクの可能性も、地形情報や対象地付近の標高差などから評価。建物の専門家がそれぞれの災害による被害予測も行い、自宅外への避難の必要があるかどうかなどをレポートにします。

災害リスクレポート+専門家による電話コンサルティング

で、あなたの調べたい場所の災害リスクを完全サポート

- 災害と建物の専門家が具体的な被害を予想

- 最低限の対策や本格的な対策方法がわかる

- 災害対策の優先順位がはっきりわかる

国内唯一の個人向け災害リスク診断サービスです。

※全国対応可、一戸建て・マンション・アパート対応可

災害リスクカルテは、過去345件超の物件で発行しています。それらの傾向から、約47.3%の物件で何らかの災害リスクが「高い」という結果となり、水害に関しては55%の物件で「浸水リスクがある」(道路冠水以上、床下浸水未満を超える可能性あり)という結果が得られています。

災害リスクとその備え方は、立地だけでなく建物の構造にもよります。戸建て住宅でも平屋なのか、2階建てなのか、また地震による倒壊リスクは築年数によっても大きく変わってきます。

レポートだけではない!建物の専門家による電話相談アドバイスも

既にお住まいになっているご自宅や実家のほか、購入や賃貸を考えている物件、投資物件の災害リスクや防災対策が気になる方におススメです。特に、ホームインスペクションを実施する際には、併せて災害への備えも確認しておくとよいでしょう。災害リスクカルテの提出はご依頼から概ね3日で発行が可能です(位置の特定・ご依頼の後)。不動産の契約前や、住宅のホームインスペクションと同じタイミングなど、お急ぎの方はまずは一度お問合せください。

■記事執筆者(災害リスクカルテ監修)

横山 芳春 博士(理学)

だいち災害リスク研究所所長・地盤災害ドクター地形と地質、地盤災害の専門家。災害が起きた際には速やかに現地入りして被害を調査。広島土砂災害、熊本地震、北海道胆振東部地震、山形県沖地震、逗子市土砂災害等では発生当日又は翌朝に現地入り。

現地またはスタジオから報道解説も対応(NHKスペシャル、ワールドビジネスサテライト等に出演)する地盤災害のプロフェッショナル。