2018年4月から中古住宅の仲介時にホームインスペクション実施についての説明が義務化され、ホームインスペクション(住宅診断)を利用する人が増えてきました。

しかし、新築住宅の場合、不動産の担当者からは「新築なのでホームインスペクションは必要ありませんよ」と言われる場合も多く、買主側からも担当者との関係性が壊れるのを心配してあまり強く言えないケースもあります。

結論から申し上げると、新築でもホームインスペクションの実施は『重要』です。

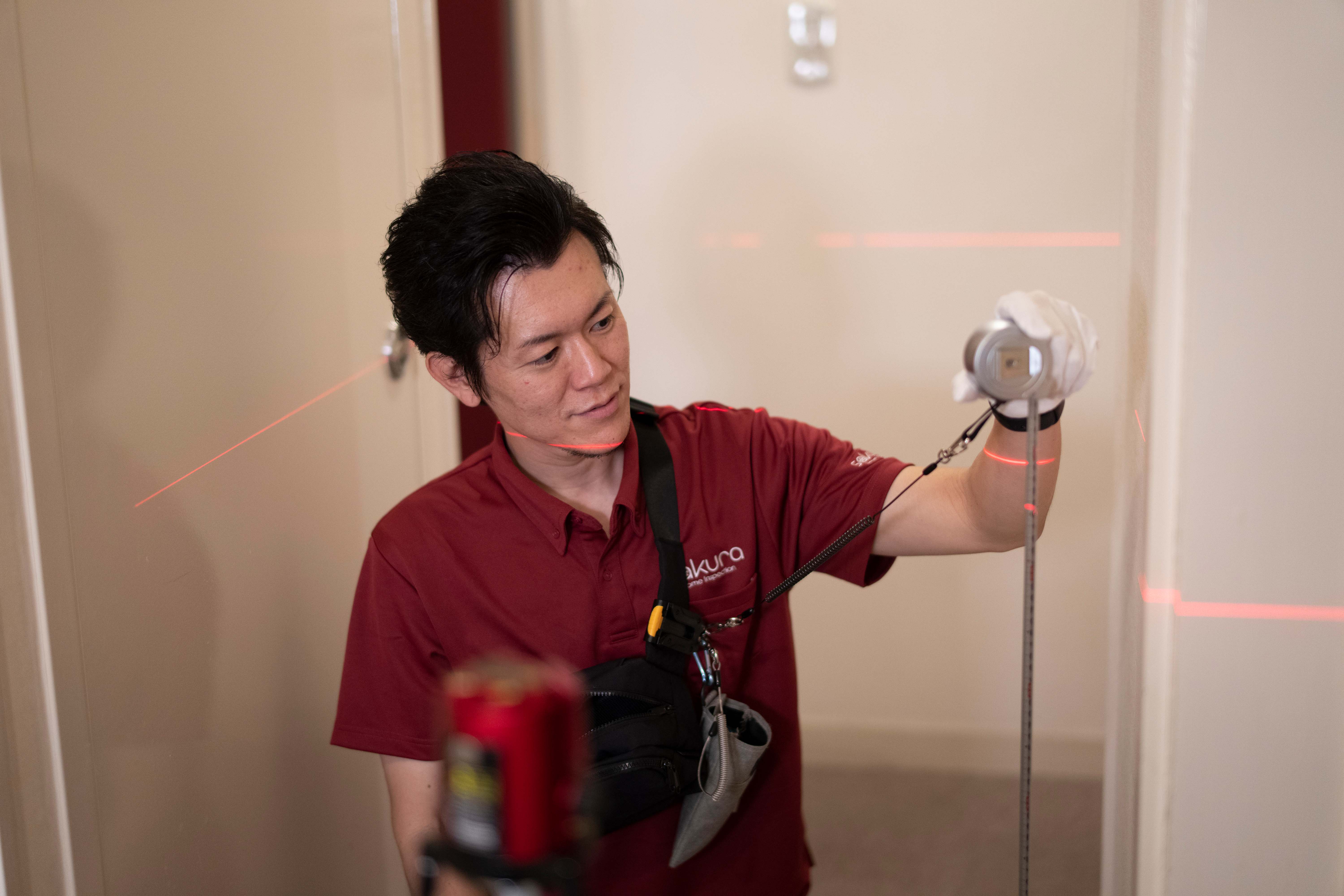

さくら事務所でも「新築でもホームインスペクションは必要ですか?」と、お客様からご相談を受けることが多く、本コラムでは、よくある業者や担当者からの断り文句を切り口に、ホームインスペクションを行う必要性・メリット、実際に見つかった事例を解説し、インスペクションの重要性についてお伝えしていければと思います。

新築工事のホームインスペクションが無駄ではない理由

「新築工事は施工会社の現場監督がしっかりチェックするから、わざわざホームインスペクションをするのは無駄では?」と感じている人は多いかと思います。しかし、実際にはそうとは言い切れません。私たちは安心を買うためにホームインスペクションは一定の効果、価値があると考えています。その理由は主に以下の2点です。

- 約8割の新築物件で不具合が発見された

- 「価値がある」といった口コミが多数ある

それぞれについて詳細を解説します。

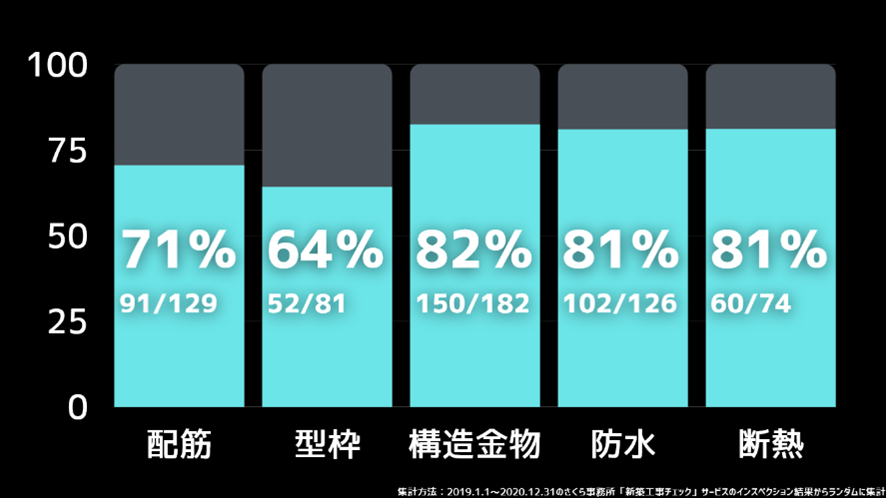

約8割の新築物件で不具合が発見された

新築工事でのホームインスペクションが無駄ではない理由のひとつ目が、新築工事にも不具合が隠れている可能性が高い点です。

ホームインスペクションの専門会社である、さくら事務所が新築工事のチェックを行った際に不具合を発見した物件について統計をとった結果、およそ8割の新築住宅で何かしらの不具合が見つかっていたことがわかりました。

もちろん中古住宅のように劣化による不具合は無いです。しかし、断熱材の抜け・未施工やダクトの接続忘れなど、現場の職人や現場監督の知識不足や、うっかりミスによる不具合が発生する可能性はゼロではありません。これらの不具合は部屋の中を内覧しただけではわからず、不具合の発生箇所を知り尽くした住宅診断士だからこそ発見できる箇所でもあります。

「ホームインスペクションは価値がある」という口コミが多数ある

さくら事務所では、住宅に関わるホームインスペクションを多数行ってきましたが、実際に新築住宅に関わるホームインスペクションの依頼を受けてきました。そして弊社でホームインスペクションを行った方々からいただいた口コミにおいても、「ホームインスペクションは価値がある」といったコメントをいただいています。

ここで実際にいただいたコメントを、少しご紹介しましょう。

“今回、新築工事の最後の内覧検査を行っていただき、立会いさせていただきました。

絶対に私1人では指摘出来ない、見落とすような細かな箇所まで現場監督にご指摘していただき、本当に心強く感じました。”

“わからないことがあれば調べて連絡をくれたり、中立な第三者意見が非常に役に立ちました。”

”ホームインスペクションの結果はもちろんのこと、ホームインスペクションに対してのハウスメーカーの真摯な対応にさらに信頼が増しました。ここのハウスメーカーに頼んで間違いないと思うことができました。”

アンケートの中にはホームインスペクションサービスに関する満足度のほかに、ハウスメーカーの施工に対して不安を感じていたが、ホームインスペクションを実施して、信頼感が深まったなどの意見もありました。

ホームインスペクションは不具合の発見といったリスク回避以外に、家づくりを行う各社スタッフとの信頼関係を構築するきっかけにもなり得ると言えるでしょう。

ホームインスペクションは不要と言われた!実際はどうなのか住宅診断士が解説

新築工事でホームインスペクションを依頼したいと考えている人の中には、不動産会社や施工会社から以下の点を根拠に「ホームインスペクションは必要ない」と言われた人もいるかと思います。

- 役所の検査を受けて検査済証があるから大丈夫?

- 10年保証があるから大丈夫?

- 瑕疵担保保険に入っているから大丈夫?

- お金が無駄になる?

- 大手ハウスメーカー・注文住宅だからホームインスペクションは必要ない?

「専門的な知識を持つ人から不要と言われたらその通りだろう」と思うでしょうが、実際はそうとも言い切れない場合があります。ここからは不要と言われる理由毎に、ホームインスペクションを行う側から見た意見をご紹介します。

役所の検査を受けて検査済証があるから大丈夫?

建築確認の完了検査は、建築確認申請どおりの建物が完成したかを確認するだけの検査なので、欠陥住宅かどうかまではわからないというところが肝です。

建築確認の完了検査でみる主な内容はこちらです。

- 建蔽率(建ぺい率)

- 容積率

- 北側斜線制限

- 間取り

- 居室の採光

- シックハウス対策

これらの内容が建築基準法に則っていれば検査済証は発行されますので、「検査済証がある=施工不良がない」とはいえません。

ホームインスペクションは、雨漏りやシロアリ被害、建物の傾きなどの劣化状況や、新築時の施工不良などについて、建物に精通した専門家のホームインスペクターが診断するサービスであり、改修すべき箇所やその時期、おおよその費用などの改修アドバイスまでがサービスに含まれます。

ホームインスペクションを行うと、断熱材や石膏ボードの施工不良だったり、床下の水漏れ、基礎の割れなどを発見することがあり、このような施工不良や工事ミスは床下や天井裏の進入検査で発見することも多いのですが、役所の完了検査では床下や天井裏の検査はしません。

検査済証が発行されていても欠陥住宅であることは十分にあり得ますので、安心して住宅を購入するためには、事前のホームインスペクションが有効になります。

10年保証があるから大丈夫?

新築住宅には「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」により、引き渡しから10年間の保証(瑕疵担保責任)が義務付けられています。

しかし、この10年保証は、「構造耐力上主要な部分」および「雨水の浸入を防止する部分」に範囲が限定されていることに注意が必要です。

つまり、売主が瑕疵担保責任を負うのは基礎や壁、柱などの構造上重要な部分と、外壁、屋根など雨漏りを防止する部分のみで、それ以外の部分の瑕疵・欠陥は保証の範囲外ということになります。

先にも述べたような断熱材の施工ミスや床下の水漏れをはじめ、床の傾斜や床鳴り、住宅性能の不足、変形やはがれなど、ホームインスペクションを行った際に10年保証の範囲外の部分に欠陥が見つかることも多く、新築物件に入居後安心して住むためには、10年保証だけでは不十分です。

仮に入居後どこかのタイミングで10年保証の範囲の住宅欠陥が見つかったとして、売主がすんなりと瑕疵を認めるとも限りません。

入居後に生じた問題は責任の所在があいまいになることも多く、売主側ともめた場合は精神的・時間的な負担も大きくなります。

また、仮に保証で対応してくれることになったとしても、構造や雨漏りに関する箇所の修繕には、広範囲で建物を解体する工事を伴うことも多く、場合により一定期間仮住まい先での生活になることや、住みながら工事を行う場合には騒音や振動などにより強いストレスを感じるなどの負担が生じる点にも注意が必要です。

瑕疵担保保険に入っているから大丈夫?

ホームインスペクションを売主側に打診した際に、「瑕疵保険に入っているので大丈夫です」と言われるケースがあります。

新築住宅に義務づけられている10年間の瑕疵担保責任は、瑕疵が見つかったタイミングで売主が既に倒産していたり、そもそも売主側に補修や建て直しのための財務的余裕がなければ意味がありません。

そういう場合に備え、売主側で予め供託金を住宅保険会社に納め、万が一住宅を販売した会社や建築した会社が倒産してしまった場合も、買主側が保険会社に瑕疵の補修にかかる費用を請求することができる、というのが瑕疵担保保険です。

瑕疵担保保険は、売主の瑕疵担保責任を確実に履行するための制度であって、住宅に欠陥がないことを意味しません。

10年保証と同じように、保険の対象は「構造耐力上主要な部分」および「雨水の浸入を防止する部分」に範囲が限定されていることが多く、オプションでさらに細かい保険の内容を追加できる場合もありますが、瑕疵担保保険に入る主体は売主ですので、過度な期待はできません。

また、免責事由に該当する場合などは、保険金の支払がなされない可能性もあります。瑕疵保険はもしもの時のための安心材料として必要な制度ですが、やはり、契約前に買主としてのホームインスペクションを行い、欠陥住宅のリスクを事前に回避することが重要です。

お金が無駄になる?

この先何十年も住むかもしれない自宅がトラブルになったときの精神的・金銭的な負担を考えると、何千万円もする高価な買い物の安心を数万円から買える、ということを高いと思うか、安いと思うかは人それぞれです。

ホームインスペクションを行った結果、複数の施工ミスや不具合が見つかり、物件引き渡し前までに直してもらえたという方は多いですが、その一方で結果的に非常に丁寧に作られていることが分かり、大きな施工不良等の指摘がなかったということももちろんございます。

この場合、無駄な出費だったと感じられるかもしれませんが、実施後に「大きな不良がないことがわかり、入居後の安心感が大きい」とおっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。

ホームインスペクションは安心を買うために行うものです。新築であったとしても、利害関係がなく、売主と関係のない信頼できる業者で住宅診断をやるべきだと考えます。

大手ハウスメーカー・注文住宅だからホームインスペクションは必要ない?

予算の関係上、地元の工務店やローコストのハウスメーカーにしたから施工品質が不安だ、という方はいらっしゃいますが、ではテレビCMなどで見たことがあるような誰もが知っている大手ハウスメーカーの注文住宅や建売住宅なら第三者によるチェックがなくても安心と言えるのでしょうか?

結論からいうと、大手ハウスメーカーでも、第三者機関のホームインスペクションは重要です。

ハウスメーカーによっては1人の現場監督が複数の建築現場を同時に担当することも多く、どれだけ優秀な現場監督でも、人間なのでミスや見逃しがあることは仕方ありません。

1人の監督で10棟以上の新築工事を同時に監理することも珍しくなく、こうなると適切な監理をするための時間を確保することが難しくなり、週に1回どころか、2週に1回ですら現場に行けないと、悩んでいる現場監督もいます。

大手ハウスメーカーの場合、社内検査態勢が整っていることも多いですが、検索してみるとわかるように、大手であったとしても施工不良などによる住宅のトラブルはゼロではありません。

ハウスメーカーから「第三者機関で検査しているから大丈夫」という説明を受けることもあると思いますが、この場合、ハウスメーカーの関連会社や長い付き合いのある取引先であることが多いです。

このような場合、依頼主であるハウスメーカーに厳しい指摘が出来ず、どうしてもお手盛りになってしまう懸念があり、ハウスメーカーから紹介される検査機関に本当に第三者性があるのかは疑問です。

瑕疵保険や住宅性能評価に関わる現場検査を第三者検査として説明されることも多いですが、それらは数十分程度の限られた時間内で確認されることがほとんどで、施工品質を十分に検査しきることが目的とはされていないことにも注意が必要です。

住宅診断の際は、ハウスメーカーと利害関係がない独立した第三者機関を買主自ら選び、検査を依頼することが必要です。

指摘するべきところはきちんと指摘する一方で、売主、若しくは施工会社との今後の関係にも配慮したコミュニケーションや振る舞いを心がけています。

第三者のチェックが入ることで抑止効果が働き、丁寧に施工してもらえるという副次効果もあります。

ここ最近の大手ハウスメーカーの場合、従来に比べて工場生産による工業化が進み、人の手を掛けずに建築できる仕組みをもっていることも多いため、その点では確かにミスが出にくくなっているとも言えますが、その一方で、最終的には現場で組み立てなければならない工程は必ずあり、その範囲でミスが起こることもあります。

実際に、さくら事務所で新築工事中に行った大手ハウスメーカーの検査でも、指摘が出てくることは珍しくありません。

これまで大手ハウスメーカーの新築住宅を診断してきた実績がございますので、新築戸建てを建築・購入予定の方は是非ご検討ください。

実際に見つかった不具合事例と原因

ここまで新築工事のホームインスペクションは無駄ではない理由について解説してきました。理由は理解したけれど、軽微な不具合では結局無駄になってしまうのではと感じている人もいるでしょう。そこでさくら事務所が新築工事のチェックを行った際に実際に見つけた不具合についてご紹介します。

今回ご紹介する実例は以下のケースです。

- 床下の水たまり

- 換気扇ダクトの接続忘れ

- 小屋裏の束のつけ忘れ

それぞれについて詳しくご紹介します。

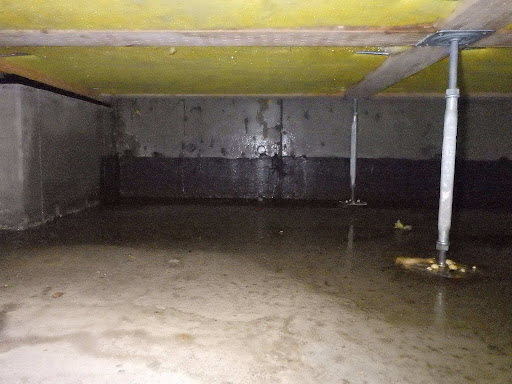

ケース①【床下の水たまり】

床下点検口から床下空間に進入して確認してみると、進んだ先に水たまりが残っていることが分かりました。

床下で通気をとっていない仕様ということもあり、新築でありながら湿気がたまってカビの繁殖も見られました。

ケース②【換気扇ダクトの取り付け忘れ】

ユニットバスの天井点検口から天井裏を見たところ、配管(ダクト)が一度取り付けたあとに外され、そのまま放置されていました。

そのままだったとしたら、浴室の蒸気が天井裏に放出され、天井裏にカビが多数発生していた可能性があります。

ケース③【天井裏(小屋裏)の束の取付忘れ】

図面に記載されていた位置に、構造材を支える「束(つか)」という小さな柱が取り付けられておらず、穴が開いたままでした。

小屋裏は人が頻繁に見る場所ではないことと、多数の構造材があることから、部材や固定金具の取り付け忘れや取り付け間違いが気づかれないままになりやすい場所です。

ケース④【使用場所に合わない部材使用】

電気の線を覆うカバー用配管に間違いがありました。何が違うのかおわかりになりますか?

このオレンジのカバー用配管(CD管)は、コンクリートの中に配線を通すときに使うもの。屋外用より安価ですが、紫外線の影響で劣化しやすいため、通常は耐候性がある薄いベージュのPF管を使います。

失敗しない!ホームインスペクション会社の選び方

ホームインスペクションを検討している人の中には「どの会社を選べばいいかわからない」と悩んでいる人もいらっしゃるでしょう。安心を買うために行うホームインスペクションだからこそ、失敗はしたくないと感じているのではないでしょうか。

そこで、ここからは失敗しないホームインスペクション会社の選び方を解説します。

大まかなポイントは以下の通りです。

- 中立性が高い会社を選ぶ

- 「一級建築士」という資格(ネームバリュー)だけで選ばない

- 実績の豊富な会社を選ぶ

それぞれ詳しく見てみましょう。

中立性が高い会社を選ぶ

ホームインスペクション会社は現状、大きく以下の3つに分けられます。

- 完全独立系の組織型

→自社で設計・施工を行っていない、ホームインスペクションを本業とした会社

- 個人型

→設計事務所業などを本業とし、サービスの一環でホームインスペクションを行っている会社

- 建築会社等グループ系列の組織型

→関連したグループ会社があり、そのひとつのグループ会社としてでホームインスペクション業務を行っている会社

それぞれの会社について会社規模、中立性、対応スピードといった会社選びの指標になるポイントを表にまとめました。

|

会社規模 |

中立性 |

対応スピード |

|

|

完全独立系の組織型 |

⚪️ |

◎ |

◎ |

|

個人型 |

△ |

△ |

△ |

|

建築会社等グループ系列の組織型 |

◎ |

△ |

◎ |

この表で最も注目していただきたいポイントは中立性です。ホームインスペクションは第三者として利害関係を持たない中立的な立場で検査を行い、必要に応じて不具合の対処法を助言するのが目的です。個人型や建築会社等グループ系列の組織型の場合、自社や関連会社が設計・施工を行っているケースもみられます。自社と取引がある会社や関連会社の現場でホームインスペクションを実施すると、第三者性が損なわれてしまうでしょう。

対して完全独立系の組織型の会社は自社で設計・施工を行っていないため、公平な診断を行えます。またさくら事務所のような本部組織を備えた会社であればエリアを問わず比較的迅速に対応が可能です。

ホームインスペクション会社を選ぶ際は完全独立系の組織型である企業を選びましょう。

「一級建築士」という資格(ネームバリュー)だけで選ばない

ホームインスペクター(住宅診断士)も、いざ探してみると多くの人がいて、どこに頼むのが良いか迷われるかもしれません。その中でも特に「資格」について気にされている方は多いでしょう。

ホームインスペクションは、建物の状態を確認し、適切なアドバイスが求められる仕事のため、一定の知識や経験がないと難しく、それを表す代表的な資格と言えば、やはり「建築士」になりますが、この建築士にも幾つかの種類があり、最も一般的でよく認知されているものが下記の2つです。

- 一級建築士

- 二級建築士

結論、一級建築士と二級建築士は役割の違いという側面が強く、必ずしも能力の違いを表しているわけではありません。例えば大規模な建築物ばかりを扱ってきた一級建築士の場合、住宅にはあまり詳しくないといったことがありえますので、持っている資格名の印象だけを参考にすることには注意が必要です。

ホームインスペクターやその会社を見ていくと、「一級建築士」であることを強く謳っているところがよくありますが、一級建築士と二級建築士の違いについては述べられていないことがほとんどです。

一級建築士と二級建築士の違いは、設計や監理で扱う建物の用途や規模によって異なっており、大まかには一般的な住宅程度が二級建築士で、学校や病院などの大規模な建物まで扱う場合は一級建築士が必要な資格となります。

実績の豊富な会社を選ぶ

ホームインスペクションは2018年4月の宅建業法改正により、中古住宅の取引時に説明が義務化されたことで、一般の方にも少しずつ認知され始めました。

とはいえ実際にサービスを行っている会社はまだまだ多くありません。その中で信頼のおける会社に依頼するならば、やはり実績数は見逃せないポイントです。

ホームインスペクションの検査は構造部材や設備品の部品など、隠れた不具合を見抜く力や、見えない箇所の不具合を専門の調査器具を用いて診断するノウハウが求められます。さらには原因を推測し、適した補修方法や対策を提示するために専門的な知識も必要です。

これらを判断するにはホームインスペクションの実績数が有効な目安になります。ホームインスペクションの会社を選ぶ際は実績数もしっかり確認しましょう。

より詳しく会社の選び方を知りたい方は以下のコラムもぜひ参考にしてみてください。

【あわせて読みたい】

ホームインスペクション(住宅診断)がおすすめな理由は?失敗しない会社選び方を比較解説!

https://www.sakurajimusyo.com/guide/18138/

新築工事でもホームインスペクションを行い、安心な住まいを手に入れよう

今回ご紹介した理由や事例の通り、新築工事におけるホームインスペクションは決して無駄ではありません。

新築工事でホームインスペクション行った方々は不具合のリスクを潰せるだけでなく、施工会社の高い品質が証明されたり、検査後の現場監督の真摯な対応が信頼感に繋がったなど、ホームインスペクションの有効性を体感しています。

新築住宅の購入を検討している人はもちろん、これから工事が始まる、もしくは引き渡し間近という方も遅くはありません。ぜひともホームインスペクションを実施し、安心で満足なマイホームを手に入れてください。

さくら事務所は業界No.1!経験年数20年以上のプロ集団が対応

さくら事務所は、国内におけるホームインスペクション普及のパイオニア的存在であり、これまでご依頼実績は業界No.1(累計67,000件超)、満足度98%(Google口コミ☆4.8)と非常に有り難い評価をいただいております。

弊社理念の核でもある「第三者性・中立性」を保持しながら、建築・不動産・防災・マンション管理など、あらゆる難関資格を持つメンバーが連携、サービスご利用後にもあらゆる住まいのご相談に対応するための「永年アフターフォローサービス」もご用意。これから暮らす住まいの安心に加え、心強い建築士と末永いお付き合いをいただける内容となっております。

※ご依頼から概ね3日~1週間以内での調査実施が可能です。お急ぎの方は、まずはお問合せください!