住宅の断熱性能について考えたことはありますか?真冬の朝、床が冷たく感じたり、リビングから浴室へ移動する際の温度差に驚いたりした経験はないでしょうか。実は、日本の住宅の断熱性能は欧米諸国と比較してまだまだ低いレベルにあります。

この問題を解決するために注目されているのが「HEAT20(ヒートニーゼロ)」という基準です。HEAT20は単なる断熱基準ではなく、健康で快適な住まいを実現するための包括的な指標として、住宅業界で急速に認知度を高めています。

この記事では、一般的な断熱基準との違いや、HEAT20基準を採用するメリット・デメリット、さらに実際に住宅を建てる際のポイントまで詳しく解説します。高断熱住宅に興味がある方はもちろん、これから家づくりを検討している方にとって必須の知識となるでしょう。

HEAT20とは?

HEAT20(2020年を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会)は、日本の住宅の断熱性能を世界水準に引き上げることを目指した民間の技術開発委員会です。2009年に設立され、住宅の省エネルギー性能と室内環境の質を高めるための基準を策定しています。

HEAT20が提案する断熱性能グレード

HEAT20では主に「G1」「G2」「G3」という3段階の断熱性能グレードを提案しています。G1は現行の省エネ基準を上回る性能、G2は北海道並みの高断熱性能、G3は欧州の先進国に匹敵する超高断熱性能を意味します。これらの基準は、各地域の気候特性に合わせて細分化されています。

HEAT20基準の理解には「室温」と「エネルギー」の二つの指標が重要です。室温に関しては、G1は最低室温をおおむね10℃に保つことを基準としており、これは非暖房室の表面結露の防止、すなわち住まいの健康を主目的としています。G2は1・2地域を除けばおおむね13℃、G3はおおむね15℃以上を確保することとしており、これらは室内の温度むらを小さくし、住まい手の暮らしやすさの向上や温度ストレスの軽減を考慮して設定されています。

従来の断熱基準との違い

従来の省エネ基準やZEH基準と比較して、HEAT20は断熱性能により重点を置いています。特に外皮平均熱貫流率(UA値)の基準値が厳しく設定されており、窓の性能や断熱材の厚みなどに高い要求が課せられています。

HEAT20基準は単に省エネルギーを目指すだけでなく、住宅全体の温熱環境の質を向上させ、健康で快適な生活空間を実現することを重視している点が大きな特徴といえるでしょう。

HEAT20が注目される背景

HEAT20が近年注目を集めている背景には、地球環境問題や健康意識の高まりなど、さまざまな社会的要因があります。

地球温暖化対策としての住宅の省エネ化

パリ協定以降、各国のCO2削減目標が厳しくなる中、住宅部門のエネルギー消費削減が重要課題となっています。日本の住宅は欧米に比べて断熱性能が低く、HEAT20はこのギャップを埋めるための具体的な指標として注目されています。

住宅のエネルギー消費は国全体のエネルギー消費の約3割を占めるとされており、住宅の高断熱化は国のエネルギー政策においても重要な位置を占めています。HEAT20はこうした社会的要請に応えるための民間主導の取り組みといえるでしょう。

健康住宅への関心の高まり

住宅内の温度差によるヒートショックが高齢者の健康リスクとして認識されるようになり、家全体が均一に暖かい高断熱住宅への関心が高まっています。HEAT20基準の住宅は室温の安定性が高く、健康面でのメリットが注目されています。

特に高齢化社会が進む日本では、住まいの安全性や健康への影響が重視されるようになってきました。厚生労働省の統計によれば、入浴中の事故による死亡者数は年間約8,900人に上るとされており、その多くはヒートショックが原因と考えられています。HEAT20基準の住宅はこうした健康リスクの低減にも貢献します。

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)普及への足がかり

政府が推進するZEH普及において、高い断熱性能は前提条件となっています。HEAT20基準はZEHをより効率的に実現するための技術的指針として位置づけられています。

ZEHは「エネルギー消費量がゼロ以下になる住宅」を指し、2030年までに新築住宅の平均でZEH水準の省エネ性能を確保することが政府目標として掲げられています。高い断熱性能はZEH達成の基盤となるため、HEAT20基準への関心がさらに高まっています。

HEAT20の地域区分と性能基準

HEAT20では日本の多様な気候条件に対応するため、地域ごとに異なる断熱性能基準を設けています。

日本の気候に合わせた8地域区分

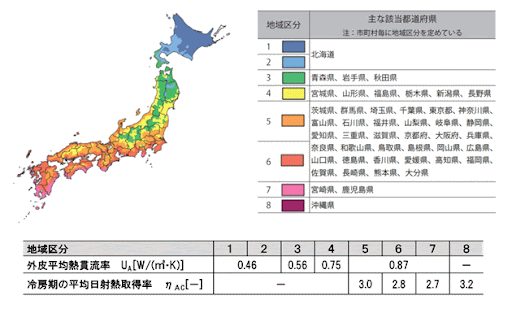

引用:住宅の省エネルギー基準|IBECs(一般財団法人 住宅・建築SDGs推進センター)

HEAT20では日本全国を気候条件に応じて8つの地域に区分し、それぞれに適した断熱性能基準を設けています。1地域が最も寒冷な北海道、8地域が最も温暖な沖縄となっています。

この地域区分は建築物省エネ法の区分に準じたもので、各地域の暖房デグリーデー(暖房が必要とされる度合いを示す指標)などを基に設定されています。地域によって必要な断熱性能が異なるため、こうした細やかな区分に基づく基準設定は合理的といえるでしょう。

外皮平均熱貫流率(UA値)と窓の熱貫流率(Uw値)の基準

HEAT20では、住宅全体の断熱性能を表すUA値と窓の断熱性能を表すUw値の両方に厳しい基準を設けています。例えば東京を含む4地域では、G1のUA値が0.46 W/(㎡・K)以下、G2が0.34 W/(㎡・K)以下、G3が0.26 W/(㎡・K)以下となっています。

同時に窓のUw値も、G1で2.33 W/(㎡・K)以下、G2で1.90 W/(㎡・K)以下、G3で1.60 W/(㎡・K)以下などの基準が設けられており、数値が小さいほど断熱性能が高いことを示しています。これらの基準を満たすには、樹脂サッシとLow-E複層ガラスの組み合わせなど、高性能な窓の使用が求められます。

住宅の熱損失の約5〜6割は窓から生じるとされているため、HEAT20では特に窓の断熱性能向上を重視しています。一般的なアルミサッシの単板ガラスではなく、断熱性能の高い樹脂サッシや木製サッシ、トリプルガラスなどの採用が推奨されています。

HEAT20基準の住宅のメリット

HEAT20基準の住宅には、エネルギー面だけでなく健康や生活の質に関わる多くのメリットがあります。

光熱費の大幅な削減効果

HEAT20基準の高断熱住宅では、一般的な住宅と比較して冷暖房に必要なエネルギーが大幅に削減できるとされています。特にG2、G3レベルの住宅では、寒冷地でも少ないエネルギー投入で快適な室温を維持できます。

実際、断熱性能の向上が住宅の暖房エネルギー削減に大きく寄与することは広く認識されています。たとえば、環境省の調査では、家庭における省エネ行動によって電力消費量が平均約4.9%削減されたと報告されており、住宅の構造や設備の改善がエネルギー消費に与える影響の大きさが示されています。

また、東京ガス都市生活研究所のレポートでも、断熱リフォームが「冬の寒さ」や「結露防止」に効果的であると感じる人が多く、居住環境の快適性とエネルギー効率の両立が期待されています。

参考:環境省(2012年)「家庭における節電・CO2削減行動等に関する調査結果」

参考:東京ガス都市生活研究所(2023年)「断熱リフォームに関する調査」

室内温度差の解消によるヒートショック防止

家全体が均一に暖かくなるため、居間と浴室などの温度差が小さくなり、ヒートショックのリスクが大幅に低減します。特に高齢者の健康維持に貢献する効果が期待されています。

従来の住宅では、暖房をつけている居間と廊下、浴室などの非暖房空間との間に大きな温度差が生じることがあります。HEAT20基準の住宅では高い断熱性能により非暖房室の温度低下が抑えられ、住宅内の温度差が小さくなります。これにより、急激な血圧変動を引き起こすヒートショックのリスクを軽減できます。

結露やカビの発生リスク低減

高断熱・高気密化により壁や窓の表面温度が上がるため、結露が発生しにくくなります。これによりカビやダニの発生も抑制され、アレルギー症状の軽減にもつながります。

結露は室内の水蒸気が冷たい壁や窓の表面に触れることで発生します。HEAT20基準の住宅では壁や窓の断熱性能が高く、表面温度が下がりにくいため、結露のリスクが大幅に減少します。住宅の耐久性向上だけでなく、健康的な室内環境の維持にも貢献します。

住宅の資産価値の維持・向上

断熱性能の高い住宅は、将来的な省エネ基準の強化にも対応しやすく、住宅の資産価値の維持に貢献します。すでに欧米では断熱性能が不動産価値に直結しており、日本でも同様の傾向が見られ始めています。

2025年以降、日本でも建築物のエネルギー性能表示制度が本格化することで、住宅の断熱性能と資産価値の関連性はさらに強まると予想されます。HEAT20基準の住宅は将来の基準強化にも対応できる余裕があり、長期的な資産価値の維持が期待できます。

HEAT20基準の住宅のデメリット

HEAT20基準の住宅には多くのメリットがある一方で、いくつかの課題や注意点も存在します。

建築コストの増加

HEAT20基準、特にG2やG3レベルの住宅を実現するためには、高性能な断熱材や窓の使用、施工技術の向上が必要となり、一般的な住宅と比較して建築コストが上昇する傾向があります。

ただし、長期的な光熱費削減効果やメンテナンスコストの低減、住宅の長寿命化などを考慮すると、必ずしも経済的デメリットとは言い切れない面もあります。

適切な換気システムの必要性

高気密住宅では計画的な換気が不可欠となります。24時間換気システムの導入や定期的なメンテナンスが必要となり、これらの設備投資や維持管理コストも考慮する必要があります。

高気密住宅では自然換気だけでは十分な空気の入れ替えが難しく、第一種換気システム(給気と排気を機械的に行うシステム)などの導入が推奨されます。これらの設備は初期コストだけでなく、フィルター交換などの定期的なメンテナンスも必要となるため、住まい手の理解と適切な運用が求められます。

施工技術の未熟さによるリスク

断熱施工の技術が未熟な場合、熱橋(ヒートブリッジ)や気密性能の低下が生じる可能性があります。特に断熱材の施工不良は、壁内結露の原因となり、建物の耐久性に影響を与える恐れがあります。

高い断熱性能を実現するためには、断熱材の連続性や気密層の適切な施工が不可欠です。施工業者の技術力や経験によって完成後の性能に差が出る可能性があるため、実績のある信頼できる業者選びが重要となります。

オーバースペック化のリスク

地域の気候や生活スタイルに合わない過剰な断熱は、費用対効果の低下や夏場の蓄熱リスクを招く可能性があります。特に温暖地域ではG3レベルの断熱が必ずしも最適解とは限りません。

例えば、沖縄などの温暖地域では過剰な断熱よりも日射遮蔽の方が重要となるケースがあります。自分の住む地域の気候特性や生活スタイルを考慮した上で、適切なレベルの断熱性能を選択することが大切です。

HEAT20基準の住宅を建てる際のポイント

HEAT20基準の住宅を検討する際には、以下のポイントに注意することで、より満足度の高い住まいを実現できます。

地域の気候特性に合わせたグレード選択

自分が住む地域の気候特性を理解し、適切な断熱グレードを選択することが重要です。寒冷地ではG2やG3を目指すことで効果を発揮しますが、温暖地ではG1でも十分な場合があります。

北海道や東北などの寒冷地では暖房エネルギーの削減効果が大きいため、G2やG3を目指す価値があります。一方、九州や四国などの温暖地では、過剰な断熱よりも適切な日射遮蔽と組み合わせたG1レベルの断熱が費用対効果の面で優れている場合もあります。

断熱と日射遮蔽のバランスを考慮

特に温暖地では、冬の断熱性能だけでなく、夏の日射遮蔽も重要です。断熱性能を高める一方で、庇や遮熱ガラスなどで夏の日射を適切に制御する設計が求められます。

断熱は冬の熱損失を防ぐだけでなく、夏の熱侵入も抑える効果がありますが、窓からの日射による熱取得は断熱だけでは防げません。南面の窓に適切な庇を設けたり、東西面の窓に遮熱ガラスや外付けブラインドを採用するなど、季節ごとの日射コントロールを考慮した総合的な設計が重要です。

信頼できる設計者・施工者の選定

HEAT20基準の住宅実績がある設計者や施工者を選ぶことが重要です。断熱施工の品質確保には経験と技術が不可欠であり、過去の実績や第三者による性能測定結果などを確認すべきです。

高性能な断熱住宅は、設計だけでなく施工の質によって実際の性能が大きく左右されます。施工後の気密測定や熱画像診断などの性能検証を行っている業者を選ぶことで、設計通りの性能を確保できる可能性が高まります。

暮らし方・運用方法の理解

高断熱・高気密住宅では、従来の住宅とは異なる暮らし方が求められます。換気システムの適切な運用やエアコンの使い方など、新しい住まい方についても学ぶことが大切です。

例えば、高断熱住宅では室温の安定性が高いため、エアコンは弱めの設定でも十分な場合が多く、また24時間連続運転の方が省エネになるケースもあります。換気システムのフィルター清掃や結露対策など、維持管理についても事前に理解しておくことで、住まいの性能を長く保つことができます。

まとめ

HEAT20は日本の住宅の断熱性能を世界水準に引き上げるための重要な指標です。G1、G2、G3という3段階のグレードによって、段階的に高断熱化を進めることができ、省エネルギーだけでなく健康で快適な住環境の実現にも貢献します。

建築コストの増加などの課題はありますが、光熱費削減、健康リスクの低減、住宅の資産価値維持など、長期的に見れば多くのメリットがあります。自分の住む地域の気候特性や生活スタイルに合わせて適切なグレードを選択し、信頼できる設計者・施工者と共に住まいづくりを進めることが重要です。

さくら事務所では、住まいと暮らしの専門家としてホームインスペクションだけでなく様々なご相談に第三者としてご対応しております。

新築住宅のご計画や中古住宅のリノベーション計画などにおいて、建物の断熱性能に関するご相談やセカンドオピニオンもお引き受けしておりますので、ご希望があれば「住まいの専門家相談」のサービスをお気軽にご利用ください。