山の上にある富士山静岡空港の駐車場で起きた浸水被害

2025年台風15号は、9月5日午前1時ごろに高知県宿毛市付近に上陸したのち、午前9時ごろには和歌山県に再上陸し、午後9時ごろには温帯低気圧に変わりました、その接近前から台風本体及び東側に発達した雨雲が伸びており、東海地方や関東地方を中心に記録的な大雨が降ることで、静岡県、神奈川県でも線状降水帯が発生しました。

台風接近によって静岡県中部では突風による家屋被害が発生したほか、東海地方を中心に各地で冠水、浸水等の被害が相次ぎました。静岡県では雨量が多くなったところが目だち、とくに富士山静岡空港(牧之原市)では1時間の最大雨量が113ミリ(観測史上最大)の降水があり、空港の駐車場で多数の車が水没するという事態も発生しました。

富士山静岡空港は、どのような立地にあるのでしょうか。海沿いや低い土地にある空港も多い中、富士山静岡空港は小笠山丘陵という丘陵地の尾根部を平坦化して造られている、「山の上にある空港」です。

山を切り、谷を埋める「盛土」などで造成されており、水平な空港ではなく、北西から南東に向かってなだらかな傾斜があり、滑走路部分の標高は地理院地図によると標高138mから123mほどの高い場所にあります。

SNSの投稿では、低い土地での空港であればともかく、山の上にある空港であるにもかかわらず駐車場が水没したことに対して「何をどうやったらこんな立地の所が水没するんだ…」などの投稿が相次いでいました。では、なぜ山の上にある空港の駐車場が水没したのでしょうか?

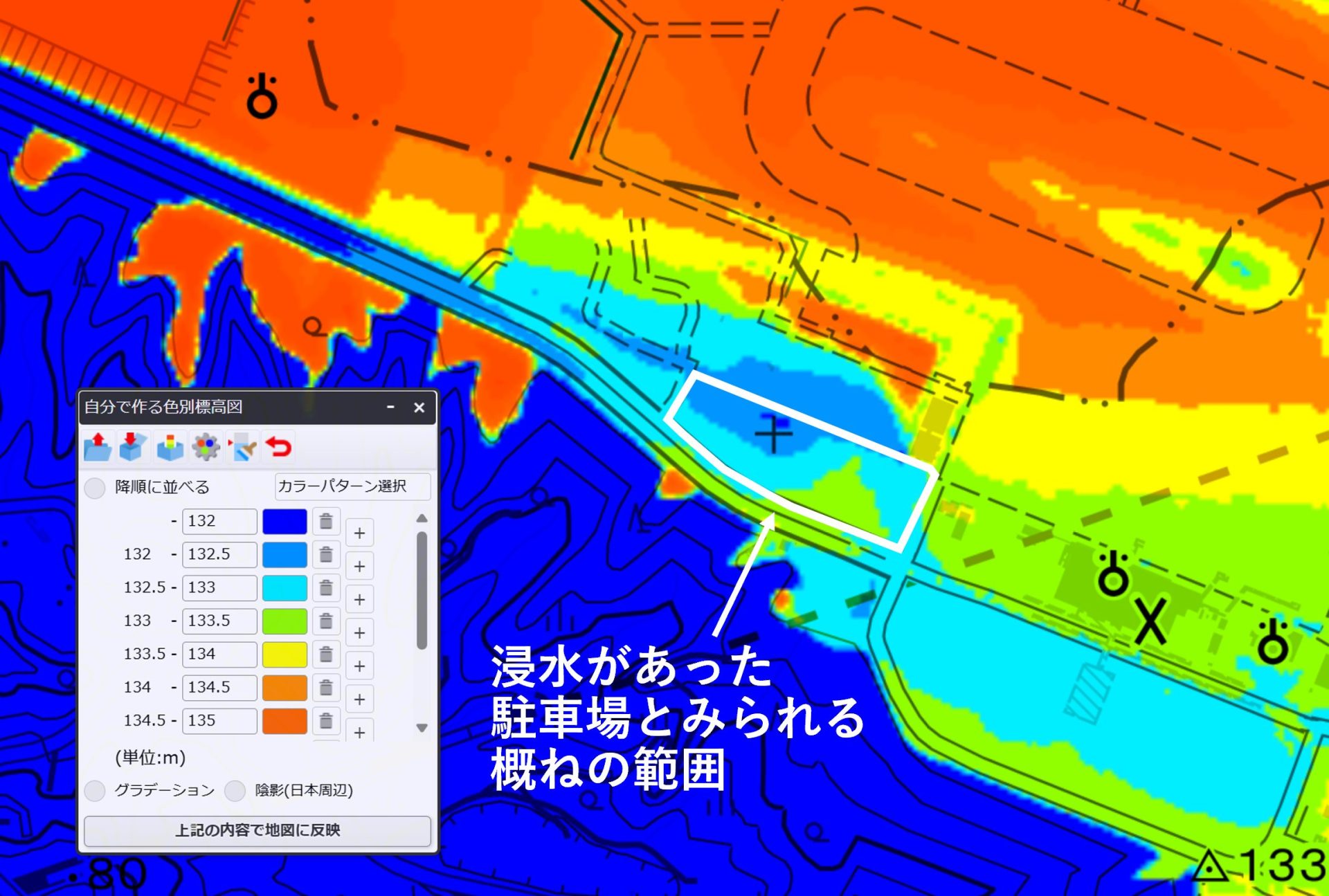

なぜ山の上にある富士山静岡空港の駐車場で浸水被害が発生したのか?標高で地図を着色してみると、その可能性とみられる原因が良く分かります。下の図は、国土地理院が公開している「地理院地図」の自分で作る色別標高図という機能で着色した地図に、浸水があった駐車場とみられる概ねの範囲を白色の枠で加筆したものです。

浸水があった駐車場付近の標高を示す図

(「地理院地図」に自分で作る色別標高図を示し加筆)

この図では、着色された標高がどれくらいかを表示しています。低い土地ほど青色側の色合いで、標高132m以下の濃い青色を下限に、標高が0.5mずつ高くなっている場所を薄い青→水色→黄緑→黄色→オレンジ色→濃いオレンジ色と着色しています。

浸水した駐車場内では、中央からやや北側(図の+印がある近辺)に濃い青色がわずかにありますが、ここが標高132.0m以下と最も低い範囲です。その周囲には標高132.5m以下の薄い青色の範囲、さらに周囲には133.0m以下の水色の範囲があり、さらに南側の道路付近には133.5m以下の黄緑色の範囲があります。、駐車場内で、周りより低くなっている場所があることがわかります。

駐車場より南側には谷があって一気に標高が低くなっているので、この方向にスムーズに排水ができると浸水には至りにくいでしょう、しかし、南側にある道路付近は132.9~133.1m程度と、駐車場側より数十cm程度も高くなっている作りになっています。つまり、この駐車場付近の標高は、地理院地図の標高で見る限り、特に駐車場北西側が周りより数10㎝ほど低い、「くぼ地状の場所」にあり、水が溜まりやすい構造になってしまっていることが想定されます。

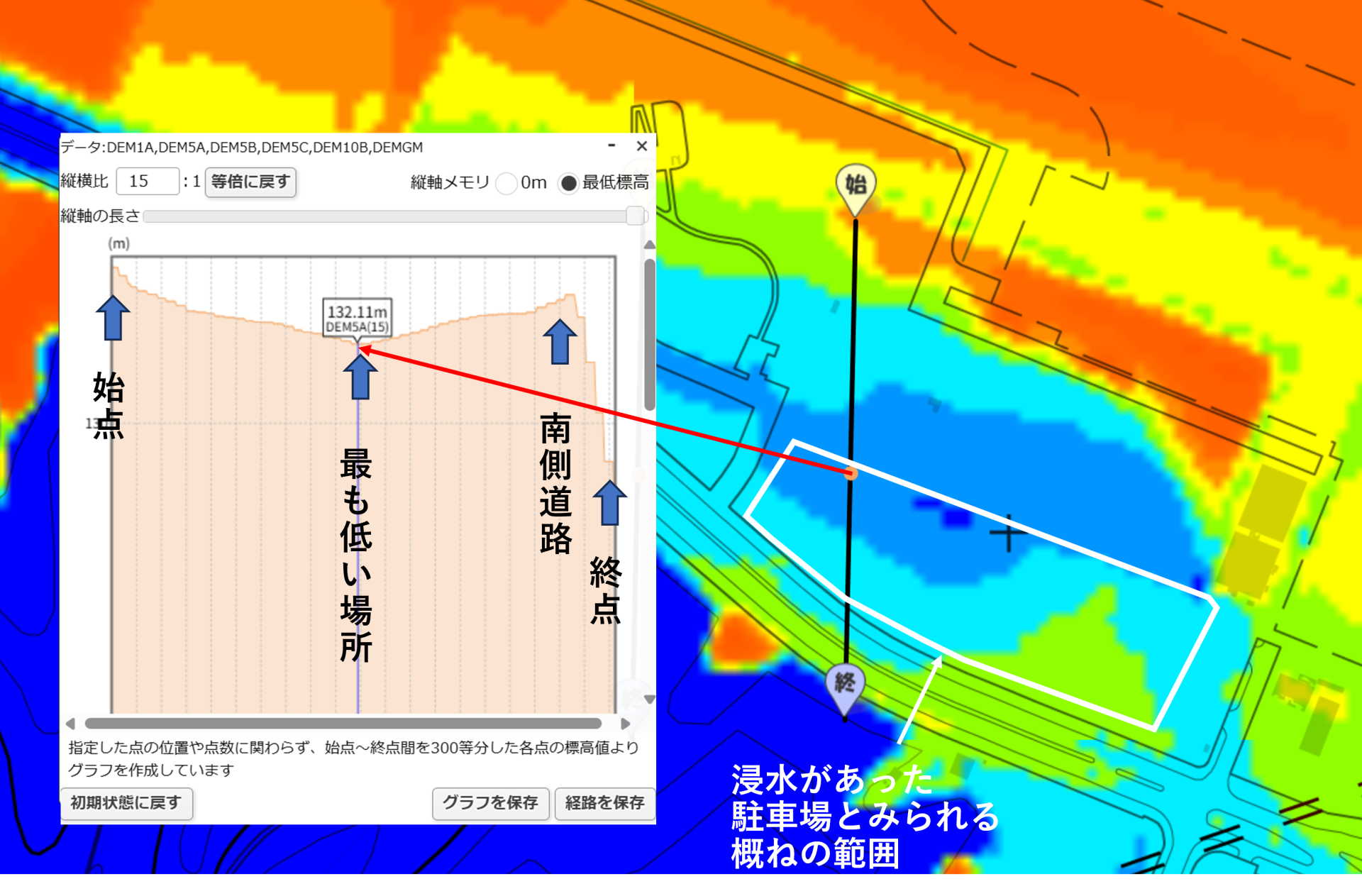

地理院地図では、標高の断面図を作る機能もあるので、駐車場付近を北側から南側に横断する断面で標高の断面図を作ってみました。少し北側の空港施設側の範囲まで含めていますが、地図上「始」とある始点から、「終」とある終点までの黒色の線の範囲で、地表の傾斜を示す断面を作成してみました。

浸水があった駐車場付近の標高・断面図を示す図

(「地理院地図」に自分で作る色別標高図および断面図を示し加筆)

地図の左側にある図が断面図で、位置について矢印で示して加筆しています。断面図の範囲内では始点付近が最も標高が高く、駐車場の北側付近が最も低く、南側の道路付近が少し高くなっていることがわかります。南側の終点付近には、一気に標高が下がっていることがわかります。

断面図からも、駐車場付近がくぼ地のようになっており、南側への排水が困難な構造になっていることが見て取れます。低くくぼ地になっている場所があっても、低い側に十分に排水できる装置などがあり、稼働できていれば浸水に至る可能性は低くなるでしょう。

しかし、そのような装置などがない場合には、どのようなことが起こったのでしょうか。

富士山静岡空港の駐車場の車両浸水について、一つの原因として考えられるシナリオをまとめます。

・富士山静岡空港駐車場の浸水原因として考えられること

①空港周辺で激しい豪雨による大量の降水があって

②空港に降った水は、北側の空港滑走路等側から地表の傾斜に沿って駐車場付近に流れ込んで来て

③低くなっている駐車場付近のくぼ地のようになっているあたりに水が集まり(南側は少し高くなっているので水が流れていきにくく)

④駐車場内から南側への排水が十分にできなかったことで

⑤駐車場が浸水してしまった

ということがあったのではないかと想定されます。

※地理院地図の標高データを基にした想定です。詳しい原因は今後調査が進むことと考えられます。

※地図情報をもとに、浸水があったとされる範囲で原因を推測したものであり、地図情報に現れない原因や個別事象を考慮したものではないことをご了承下さい。

高台で浸水が起こるようなことはある?

「高台で起きた浸水」は、富士山静岡空港の事例が異例のものなのでしょうか。通常、浸水等が起きるのは川の近くや標高の低い土地であると思われがちですが、必ずしもそうではありません。意外にも、高台とされる坂を上った上のような場所で、しかも周りに川などがないような場所で、浸水・冠水などが発生することがあります。

高台で起きる浸水は、内水氾濫(ないすいはんらん)によって起こることが目立っています。内水氾濫とは、河川を流れる水が堤防を越えたりするような洪水(外水氾濫)とは異なり、とくに都市部や人工改変が進んだ場所で、排水能力を超える降水量が短時間に降って排水装置(下水道や排水路など)で処理しきれずに地表面にあふれた現象です。

出典:福岡市HPより(洪水 ・内水| 福岡市総合ハザードマップ)

流れる水は地表の傾斜に沿って低い場所に集まってきます。都市や人工改変地においては、高台の地域であっても周りより低く、排水されにくい場所があれば、内水氾濫が起きやすくなります。「周りより低い場所」は自然の傾斜だけでなく、高さがある道路や盛土のほか、小規模なものであれば道路脇の縁石や塀、柵の基礎などでも、水の流れを堰き止めてしまう構造物がある場合には内水氾濫による冠水・浸水が起きてしまうことがあります。

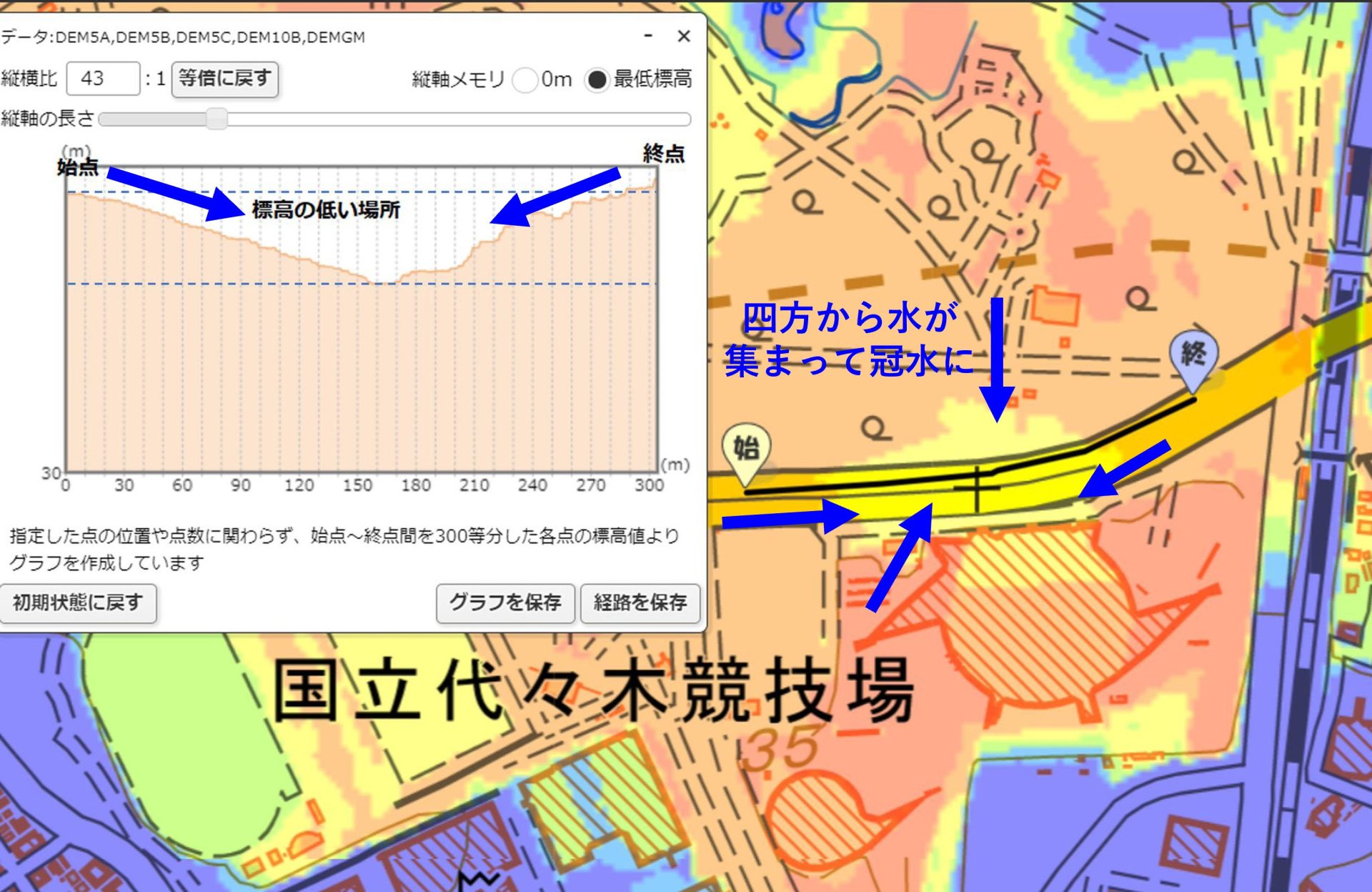

東京都内で高台の冠水が起きた事例としては、たびたびニュースになっているところの例があります。それは、原宿駅から代々木八幡方面に向かう、代々木公園通りの代々木体育館付近での冠水です。この場所は周囲から坂を上った高台の台地上にありますが、近年では少なくとも2024年8月21日のほか、2022年9月、また2021年12月1日に発生しています。

あまり冠水と縁がなさそうな時期である、2021年12月の冠水に関してはNHK首都圏のXアカウントが、「【1日早朝の大雨 原宿駅近くで道路冠水】なぜあんなところで?と思った方も多いはず 大雨もさることながら、排水を妨げたと考えられるのはこの時期発生する大量の落ち葉。」と投稿(出典:NHK@首都圏)しています。

この場所も、標高差を調べてみると、高台にあって周りより低くなっている場所でした。地理院地図の「自分で作る色別標高図」で見てみると、図の+印があり、黄色となっている場所が周囲より低いくぼ地状の場所となっています。代々木公園通りの道路沿いに断面を切ってみても、くぼ地にあることが分かります。

水がどのように集まってきたか想定すると、青色の矢印のようなイメージであったことが想定されます。四方から水が流れやすい場所にあると考えられます。

大雨があったとき、大量の落ち葉が側溝の排水を妨げ、排水能力を低下させたことに加えて、高台でも「周りより低い場所」に周囲から水が集まって冠水があった事例といえるでしょう。

浸水があった代々木体育館付近の標高・断面図

(「地理院地図」に自分で作る色別標高図および断面図を示し加筆)

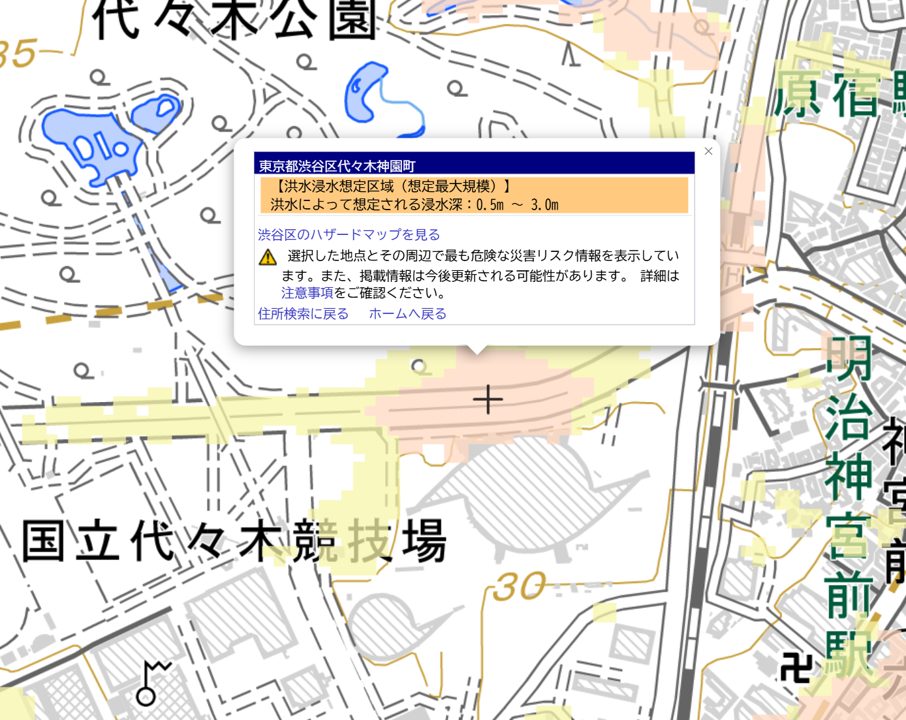

「重ねるハザードマップ」において、「洪水・内水」マップを確認してみます。これによると、代々木公園付近で想定される浸水深は、下図の通り「0.5~3m」であることが記載されています。さらに、「東京都防災アプリ」ではより具体的な想定される浸水深が閲覧できますので確認すると、下図のように「浸水深1.3m」と記載されていました。高台にある地域でも、最大で浸水の深さ1m以上を超える浸水の可能性があることが明確です。

※注釈:東京都では、水防法にかかる水防法で規定される「雨水出水浸水想定区域図」(=水防法に基づくハザードマップ)は作成・公開されていませんが、内水氾濫を含む大雨による浸水リスクを把握するために、「神田川流域浸水予想区域図」や「隅田川及び新河岸川流域浸水予想区域図」などのハザードマップや、それらを閲覧できる重ねるハザードマップ等が活用できます。

浸水があった代々木体育館付近の洪水・内水ハザードマップ(「重ねるハザードマップ」より)

記事で紹介した地理院地図の標高マップ、断面図機能も、周りより低い場所を調べるのに役立ちます。使い方は内水氾濫とは?都市部で多い、川がなくとも起こる水害のコラムで紹介していますので、是非ご確認ください。

ハザードマップで色がついていない地域の浸水・冠水事例(市ヶ谷駅)

ただ、内水氾濫は内水ハザードマップがない場所や、マップがあっても色がついていない場所で起こることもあります。昨年8月21日に東京都内で大雨があった際には、代々木体育館付近でも冠水があったほか、新宿区、港区、千代田区などの各地で道路の冠水などがありました。このとき、内水ハザードマップで色がついていない(浸水が想定されていない)地域で冠水・浸水が発生した、市ヶ谷駅で道路の冠水や地下鉄の改札付近が浸水したと報じられた際の事例を紹介します。

下に重ねるハザードマップでは市ヶ谷駅付近の「重ねるハザードマップ 洪水・内水」を示していますが、図の中央付近、+印と「標高13m」の表記がある地点付近で道路冠水、その付近の地下にある駅構内に勢いよく水が流れ込み、浸水が発生しています。

道路冠水・駅構内浸水があった代々木体育館付近の洪水・内水ハザードマップ(「重ねるハザードマップ」より)

冠水があった後、現地付近を訪問して調査を実施していますので、その際に原因と考えられることを推測して下の図にまとめています。

・市ヶ谷駅付近では、豪雨によってどのようなことが起きていたか?

①高台側から坂を下って大量の雨水が集まってきた(南西の四谷側からも水がきた?)。

②雨水はそのまま外堀に排水されればよいが、外堀側には柵の基礎があるため水を堰き止めて排水できなかったか。

③そのため、せき止められた水によって外堀通りが冠水して川のようになった。

(排水は北東の飯田橋方面にしかできず、十分な排水が出来なかった想定

④冠水地点にあった地下鉄6番出口から、地下の駅に水が流れこんだ。

この事例では、人工物である柵の基礎が排水を妨げ、くぼ地のような場所を作ってしまった可能性を推測しています。

市ヶ谷駅付近で起きた冠水での原因として想定される発生メカニズム

内水ハザードマップがあっても、このような「色がついていない場所での浸水・冠水」は起こってしまうのでしょうか?ハザードマップは標高データ等を基に、ある降水量を想定したシミュレーションをもとに作成されてしまいます。そのため、どうしても「想定外」が起きてしまうことがあります。

東京都の「洪水浸水想定区域図 ― Q&A ―」を見ると、 「浸水が想定されない箇所は、浸水しないと考えてよいのか?」という項目があります。

この質問に対して、次のような回答があります。

「洪水浸水想定区域図は、想定し得る最大規模の降雨により、地形や河川などを考慮した浸水区域を想定しています。しかし、落ち葉による雨水ますの詰まり等により、シミュレーションでは反映しきれない浸水も実際には発生するため、注意が必要です。また、塀などの小規模な構造物も、シミュレーションには反映することができないため、低地や浸水実績のある箇所などでは、色が塗られていなくても注意が必要です。」

明確に、「塀などの小規模な構造物も、シミュレーションには反映することができないため、(略)色が塗られていなくても注意が必要」と書いてあります。、東京都の事例に限らず、小規模な塀や縁石、盛土などがあった場合には想定されず、浸水が発生しまうことがあります。

ハザードマップでは、色がついていれば要注意ですが、色がついていない=安全を担保するものではないことに注意が必要です。

雨量だけではなくその場所の立地が浸水・冠水に関係します

内水氾濫は舗装など都市化が進んだ地域で発生しやすく、都市型水害とも呼ばれます。人工改変や都市化が進んだ地域では特に注意が必要でしょう。

豪雨などで浸水・冠水が発生すると、当然その引き金となる豪雨の雨量に目が行きがちですが、ここで紹介したようにその場所が水が集まりやすい場所かなど、立地による影響もあります。

富士山静岡空港の事例をはじめ、その他の浸水・冠水の事例でも、立地の影響が大きいことが多くあると考えられます。

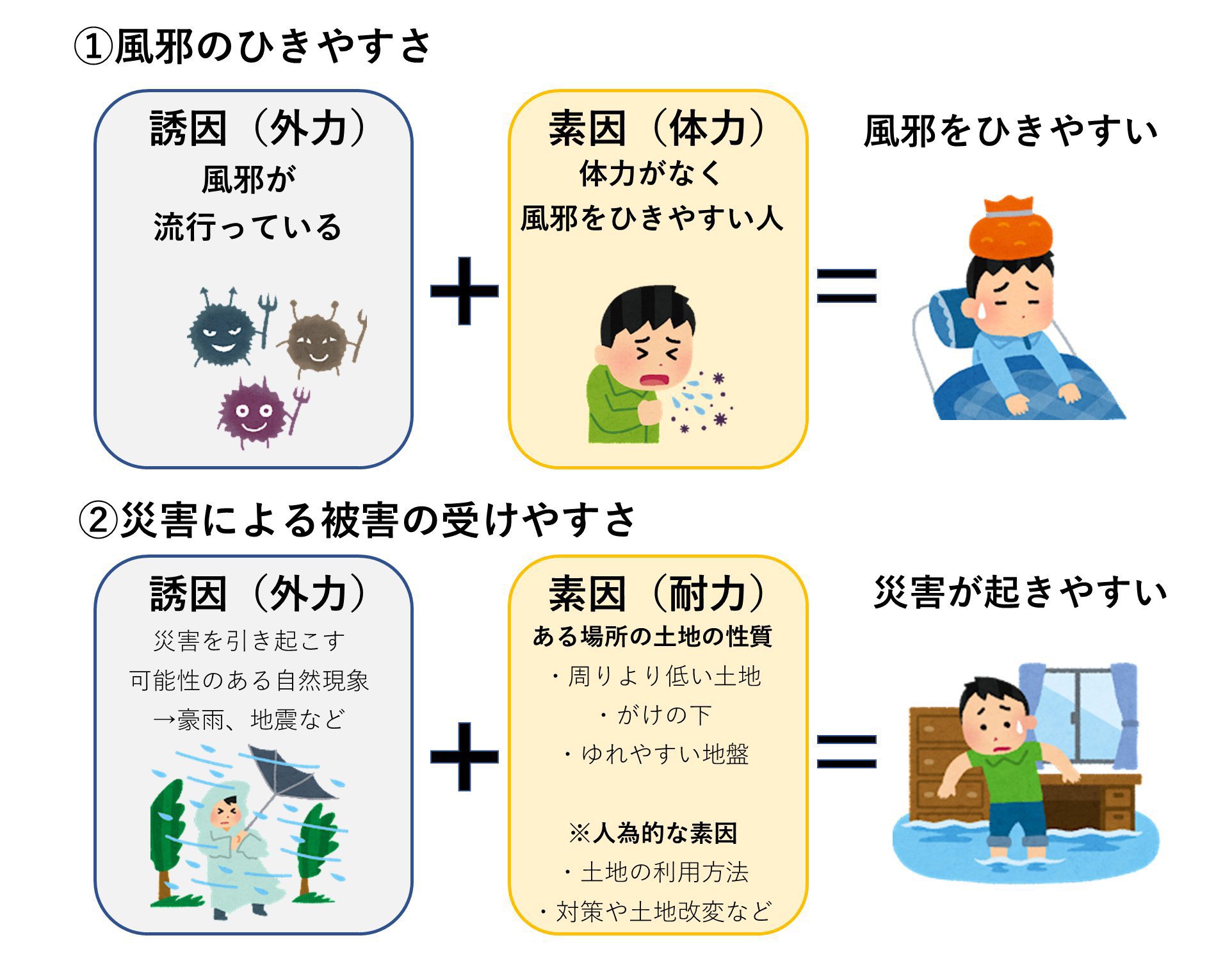

風邪の引きやすさと、災害(ここでは浸水害)による被害の受けやすさは、下の図のようなイメージとなります。風邪のひきやすさでは、風邪が流行っているときに、体力がなくすぐに風邪をひきやすい人と、風邪をひかずにぴんぴんしている人がいます。

災害で考えると、災害を引き起こす可能性のある自然現象(浸水害では豪雨)があったときに。すぐに浸水が起きてしまう場所(周りより標高が低いくぼ地にあり、水が集まって排水能力を超えやすい場所)がある一方、浸水が起きにくい場所(周りより高台にあり水が集まりにくく、排水能力を超えにくい場所)があります。

誘因と素因の関係性(横山芳春原図)

住んでいる場所が、どのような立地であるか知ると、様々な災害に対してのリスクを知ることができます。「大雨が降ったらどこでも同じ」ではありません。防災の備えをする際にも、我が家はほとんど浸水の心配をしなくて良いのか、調べておくことが望ましいでしょう。

水害(洪水、内水氾濫、高潮)に対して、最大で床上浸水まではないか、1階の床上を超えてしまう可能性があるか、2階の床を超えてしまう可能性があるかで、自宅にとどまってよいか、安全な場所に避難をする必要があるかを考える材料にもなるでしょう。是非、お住まいやこれから引っ越しを検討している場所では、水害をはじめ災害リスクについて調べてみてください。

当コラムのまとめ

・富士山静岡空港の事例のように、高台でも周りより低い場所(構造物によるせき止めも含む)があると内水氾濫による冠水・浸水が起こることがある

・内水ハザードマップがある場合には参照する

・記事で紹介した地理院地図の標高マップ、断面図機能も役立つ

※使い方は内水氾濫とは?都市部で多い、川がなくとも起こる水害のコラムで紹介しています

・内水ハザードマップで色がついていなくとも、構造物によるせき止めなどがあると冠水・浸水が起こることがある

・雨量だけでなく、雨が降った時に水が集まりやすく排水されない立地では浸水・冠水が起こりやすく要注意

・災害による被害は立地により異なり、リスクを知ることで対応する備えができる

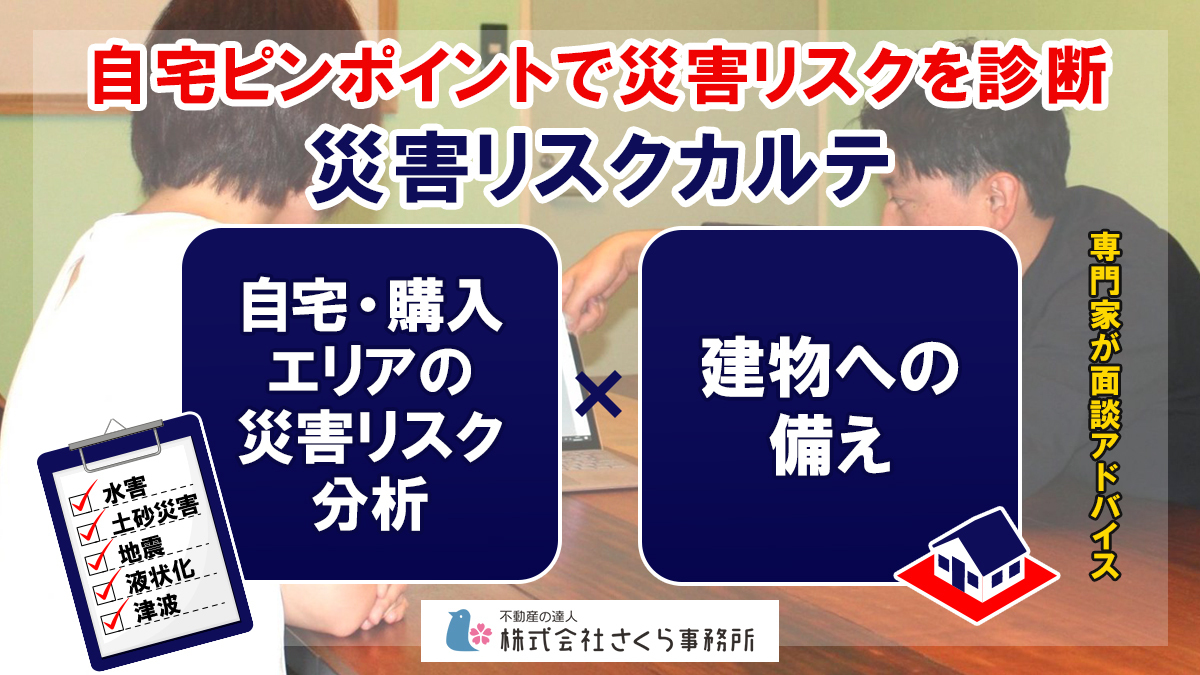

リスクを知りたい方は「災害リスクカルテ」のご検討を

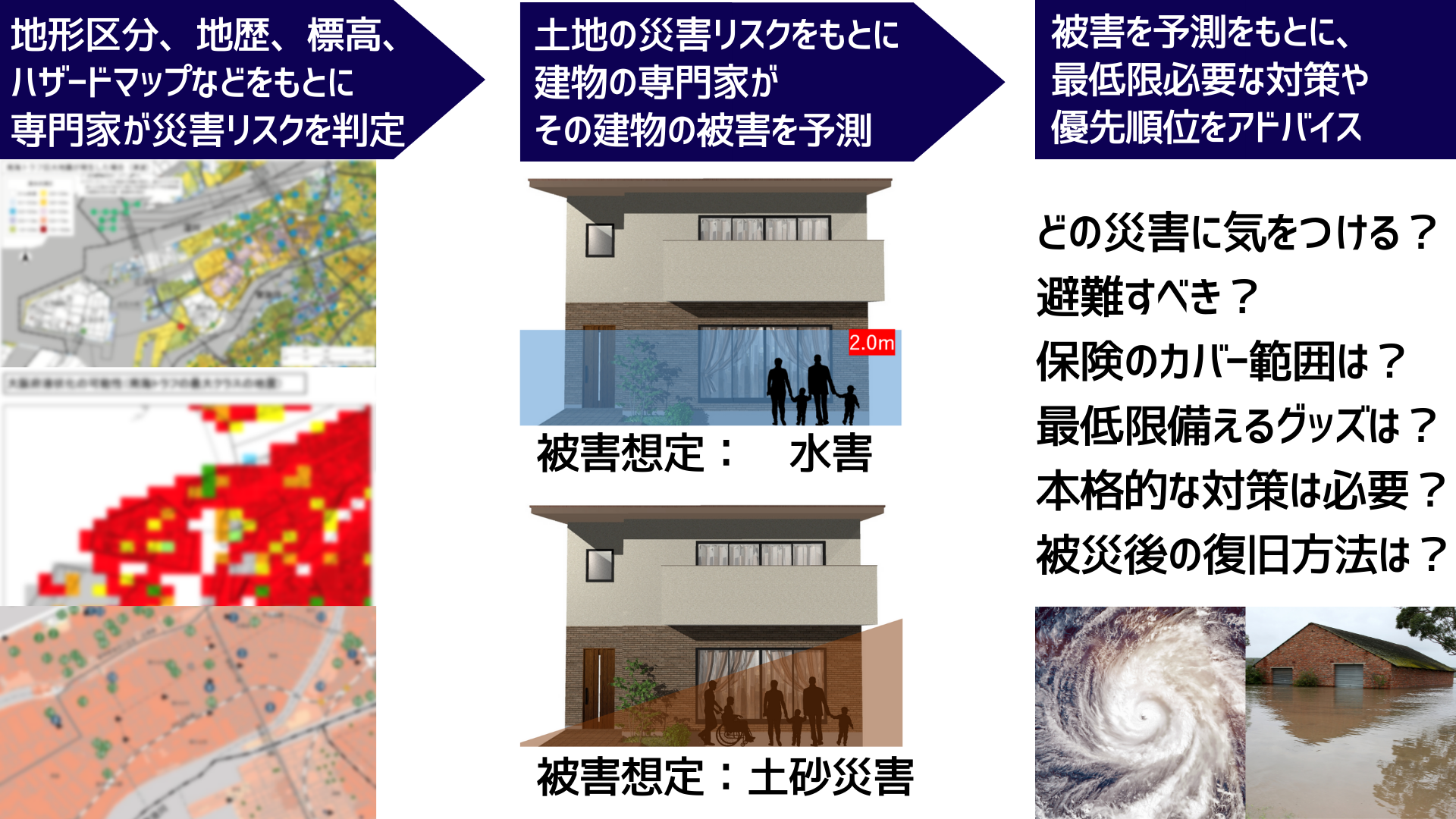

さくら事務所の災害リスクカルテ(電話相談つき)は、知りたい場所の自然災害リスク(台風・大雨、地震etc)を地盤災害の専門家がピンポイントで診断、ハザードマップがない土地でも、1軒1軒の住所災害リスクを個別に診断します。1軒ごとに古地図の確認や地形区分の評価を行っているので、盛土地である可能性や、災害リスクについてもコメントしています。

災害リスクレポート+専門家による電話コンサルティング

で、あなたの調べたい場所の災害リスクを完全サポート

- 災害と建物の専門家が具体的な被害を予想

- 最低限の対策や本格的な対策方法がわかる

- 災害対策の優先順位がはっきりわかる

国内唯一の個人向け災害リスク診断サービスです。

※全国対応可、一戸建て・マンション・アパート対応可

災害リスクカルテは、過去800件超の物件で発行しています。それらの傾向から、約47.3%の物件で何らかの災害リスクが「高い」という結果となり、水害に関しては55%の物件で「浸水リスクがある」(道路冠水以上、床下浸水未満を超える可能性あり)という結果が得られています。

災害リスクとその備え方は、立地だけでなく建物の構造にもよります。戸建て住宅でも平屋なのか、2階建てなのか、また地震による倒壊リスクは築年数によっても大きく変わってきます。

レポートだけではない!建物の専門家による電話相談アドバイスも

既にお住まいになっているご自宅や実家のほか、購入や賃貸を考えている物件、投資物件の災害リスクや防災対策が気になる方におススメです。特に、ホームインスペクションを実施する際には、併せて災害への備えも確認しておくとよいでしょう。災害リスクカルテの提出はご依頼から概ね4日で発行が可能です(位置の特定・ご依頼の後)。不動産の契約前や、住宅のホームインスペクションと同じタイミングなど、お急ぎの方はまずは一度お問合せください。

■記事執筆者(災害リスクカルテ監修)

横山 芳春 博士(理学)

だいち災害リスク研究所所長・地盤災害ドクター地形と地質、地盤災害の専門家。災害が起きた際には速やかに現地入りして被害を調査。広島土砂災害、熊本地震、北海道胆振東部地震、山形県沖地震、逗子市土砂災害等では発生当日又は翌朝に現地入り。

現地またはスタジオから報道解説も対応(NHKスペシャル、ワールドビジネスサテライト等に出演)する地盤災害のプロフェッショナル。