昨今の集中豪雨などで話題になる「床下浸水」「床上浸水」。

平成最大の水害と言われた西日本豪雨も記憶に新しいところです。

首都圏や都心では、水を吸収・浸透させないアスファルトやコンクリートが地表を覆っていることも影響し、その排水処理能力を越えることによる「都市型水害」も年々増加傾向しています。(行政によっては、浸透性の高いアスファルトを舗装しているところも増えているようです。)

今回は、ホームインスペクター(住宅診断士)が、床上浸水・床下浸水のリスクと対策について解説します。

床上浸水、床下浸水とは?浸水しやすいエリアは?

そもそも床上浸水、床下浸水とはどのようなものなのでしょうか?

簡単に言えば、床下浸水とは「住宅の床より下の浸水」を、床上浸水とは「住宅の床より上までの浸水」を指します。

「我が家は近くに川もないし、高台だから大丈夫」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そうとも言い切れません。

街全体は高台に位置していても、その地域内で周辺より低い場合は注意が必要です。明らかに坂に囲まれた窪地のような場合はわかりやすいのですが、なだらかな傾斜地などに面した場所は、そこが果たしてその地域における低地なのかどうか判別しにくいところも。

見た目や歩いた感触など体感で判断するのではなく、しっかりと調べておいたほうが安全でしょう。

具体的には、地域の浸水リスクを調べる方法として最も一般的なのは「洪水ハザードマップ」です。

今回の西日本豪雨でも、多くの地域が冠水した岡山県倉敷市真備町で、ハザードマップで危険を示していた場所と浸水被害エリアはほぼ一致していたとされています。

その他に、過去の水害被害の履歴を公開している行政もありますので、そちらも併せて参考にしてみてもいいでしょう。

浸水被害が予想されるのはこんな家

浸水の可能性のあるエリアの中でも、特に浸水被害が予想されるのはどんな家なのでしょうか?

・都市部の3階建てに多い、基礎の低い家

都市部では、都市計画法により、建物の最高高さや軒の高さを制限しているエリアがあります。そんな中、制限を守りながら、各階数の階高も維持し、3階建てを建てるとなると、どうしても基礎の高さを抑えがちな傾向にあります。基礎の高さが低いということはその分、床下空間も低くなりますので床上浸水の危険も大きくなります。

・床下換気口を設置している

床下の換気を床下換気口に頼っているものは、水が流れ込みやすくなります。基礎パッキンで換気する方法がいいでしょう。これは、基礎と土台の間にパッキンを挟み、土台を少し持ち上げそこから換気する方法です。

・半地下、地下室がある家

地下の居室は容積率の緩和を受けることができますので、都心の狭小敷地などでよく見かけます。地盤面より低い居室があれば、当然浸水しやすくなります。

また、半地下はトイレが逆流を起こす可能性も高まります。

住宅の水周りと下水管の高低差が少ないほど、水がのぼってくる可能性が高まるからです。激しい逆流を起こすとトイレやお風呂が使えなくなるばかりか、部屋の中も水浸しになってしまいます。排水設備の設計にもよりますが、注意が必要です。

また、半地下や地下に寝室を置いている住宅もあるでしょう。そういった場合、夜間に浸水したら、水圧でドアが開かなくなってしまう危険があります。

浸水時にその部屋にいなくても、すでに浸水が始まっている場合、地下には下りないようにしましょう。

水害に備えた対策と注意点

では、災害に備え、今の住まいでできることはどんなことでしょうか?

・コンセントの位置は高くして漏電を防ぐ

浸水しやすい場所に家を建てるのであれば、コンセントの位置を通常より高く設置してもらうのもおすすめです。コンセントの高さまで浸水した際の漏電を防ぐためです。

・床上浸水に備えて、大きな鉢植えや自転車など大きなものを建物のまわりに置かない

浮いてしまって、窓ガラスを割ってしまうかもしれません

・逃げ道確保のため、大きな家具は置かない

大きな家具に進行を阻まれ、逃げられなくなってしまうかもしれません。固定しておくか、逃げ道までに置かないことをおすすめします。

・水回りはなるべく上階に置きましょう

設備関係は被害にあうと、金銭的な負担が大きくなってしまいます。導線が許すのであれば、水回りはまとめて上階いもってくることを水害対策としてはおすすめします。

もし浸水してしまったら・・・

床上浸水の被害は、室内の床や壁、家電製品などが泥水で汚され破損するというものが頭に浮かびやすいですが、床下浸水の場合は被害に気が付かなかったり、そのまま対処されないケースもあります。

そもそも点検口がついていない住宅では、床下浸水の状況も確認しにくいでしょう。被害が拡大、更に二次被害を生む可能性もあり、建物に思わぬ影響を及ぼすことがあります。

床下浸水してしまったら、まずは床下の水を抜き、十分に換気をしましょう。最近では小さなサーキュレーターが売っていますので、床下においてまわすと効率的に湿気を放出することができます。

床下の構造部の木材を濡れたままにしておくと、建物の構造部分の劣化を進行させるだけでなく、湿気を好むシロアリが集まってきてしまいます。

いかがでしたでしょうか?災害への備えとして今一度、ご自宅を点検されてみてはいかがでしょうか?

ご自宅のウィークポイントを把握することで、より有効な対策をとることができるでしょう。

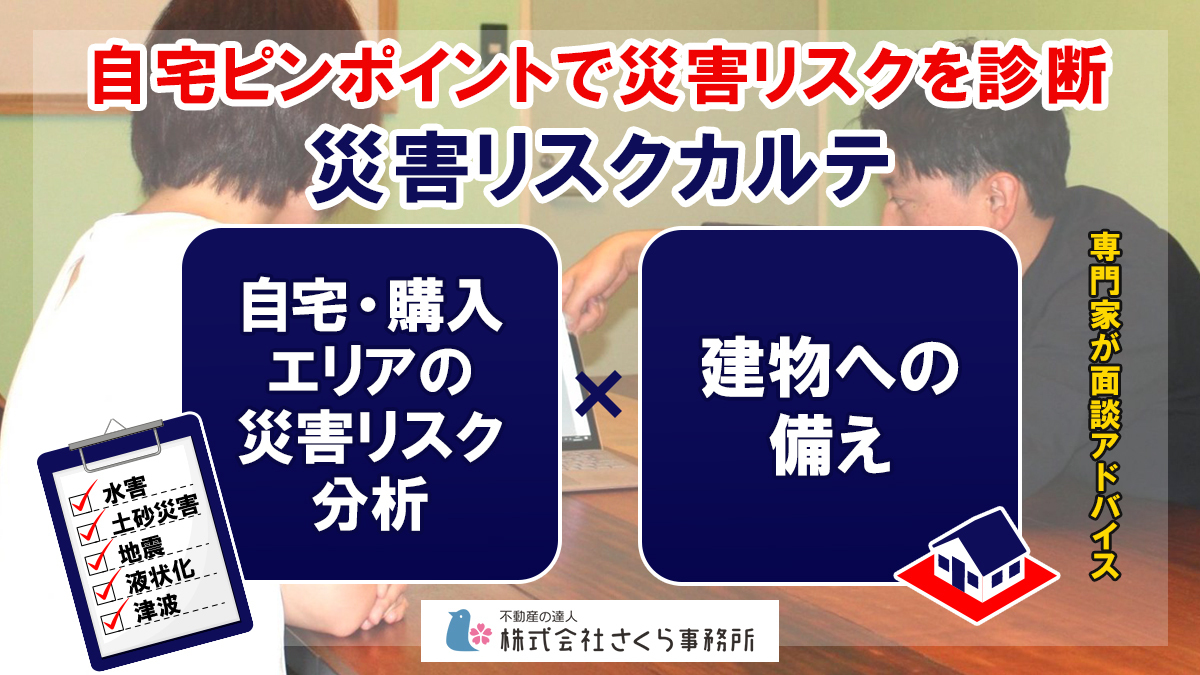

検討中の物件やご自宅の災害リスクを知りたい方は「災害リスクカルテ」のご検討を

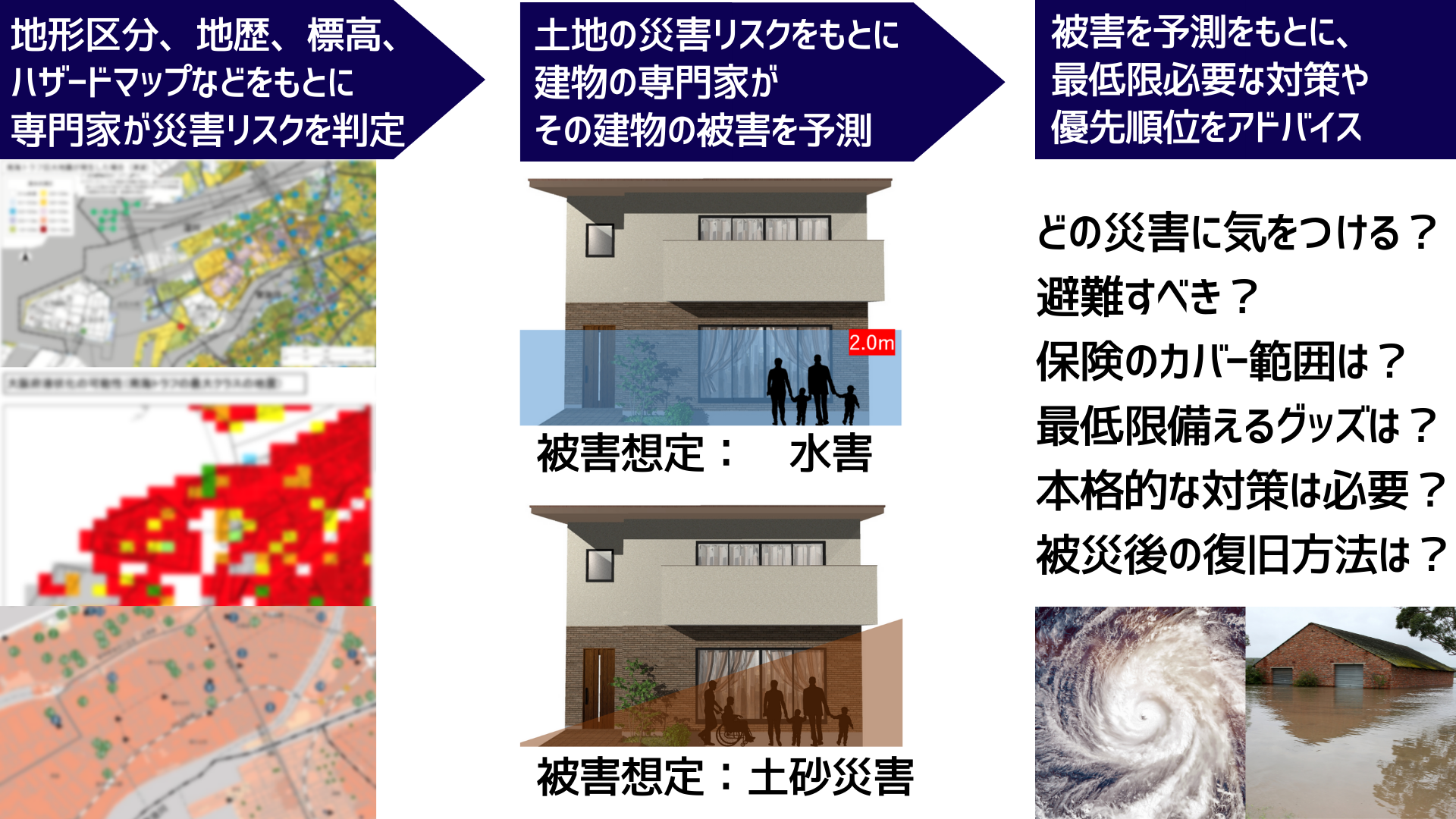

さくら事務所の災害リスクカルテ(電話相談つき)は、知りたい場所の自然災害リスク(台風・大雨、地震etc)を地盤災害の専門家がピンポイントで診断、ハザードマップがない土地でも、1軒1軒の住所災害リスクを個別に診断します。内水氾濫を含む水害リスクの可能性も、地形情報や対象地付近の標高差などから評価。建物の専門家がそれぞれの災害による被害予測も行い、自宅外への避難の必要があるかどうかなどをレポートにします。

災害リスクレポート+専門家による電話コンサルティング

で、あなたの調べたい場所の災害リスクを完全サポート

- 災害と建物の専門家が具体的な被害を予想

- 最低限の対策や本格的な対策方法がわかる

- 災害対策の優先順位がはっきりわかる

国内唯一の個人向け災害リスク診断サービスです。

※全国対応可、一戸建て・マンション・アパート対応可

災害リスクカルテは、過去345件超の物件で発行しています。それらの傾向から、約47.3%の物件で何らかの災害リスクが「高い」という結果となり、水害に関しては55%の物件で「浸水リスクがある」(道路冠水以上、床下浸水未満を超える可能性あり)という結果が得られています。

災害リスクとその備え方は、立地だけでなく建物の構造にもよります。戸建て住宅でも平屋なのか、2階建てなのか、また地震による倒壊リスクは築年数によっても大きく変わってきます。

レポートだけではない!建物の専門家による電話相談アドバイスも

既にお住まいになっているご自宅や実家のほか、購入や賃貸を考えている物件、投資物件の災害リスクや防災対策が気になる方におススメです。特に、ホームインスペクションを実施する際には、併せて災害への備えも確認しておくとよいでしょう。災害リスクカルテの提出はご依頼から概ね3日で発行が可能です(位置の特定・ご依頼の後)。不動産の契約前や、住宅のホームインスペクションと同じタイミングなど、お急ぎの方はまずは一度お問合せください。

■記事執筆者(災害リスクカルテ監修)

横山 芳春 博士(理学)

だいち災害リスク研究所所長・地盤災害ドクター地形と地質、地盤災害の専門家。災害が起きた際には速やかに現地入りして被害を調査。広島土砂災害、熊本地震、北海道胆振東部地震、山形県沖地震、逗子市土砂災害等では発生当日又は翌朝に現地入り。

現地またはスタジオから報道解説も対応(NHKスペシャル、ワールドビジネスサテライト等に出演)する地盤災害のプロフェッショナル。