近年の大地震を受けて、多くの方が住宅の安全性に不安を感じています。特に築年数の古い住宅にお住まいの方は「我が家は大丈夫だろうか」と心配になることも多いでしょう。

実際、1981年以前に建てられた住宅の多くは現在の耐震基準を満たしておらず、大きな地震の際には倒壊リスクが高いことが判明しています。しかし「耐震補強って具体的にどんな工事をするの?」「費用はいくらくらいかかる?」「どこに頼めば安心?」など、わからないことも多いのが現実です。

そこで本記事では、建築の専門家として数多くの耐震補強工事に携わってきた経験をもとに、工事の内容から費用の目安、信頼できる業者の見分け方まで、わかりやすくお伝えします。自治体の補助金を上手に活用すれば、300万円を超える工事費用も大幅に軽減できる可能性があります。

家族の命と財産を守るために、まずは正しい知識を身につけていきましょう。

そもそも耐震補強って何をするの?

耐震補強とは、地震の揺れに対して住宅が倒れないよう、建物の構造を強化する工事のことです。具体的には以下の部分を補強することで、地震時の変形や倒壊を防ぎます。

- 壁の補強

- 基礎の補強

- 柱と梁の接合部の補強

では、なぜ耐震補強が必要なのでしょうか。まず何より大切なのは、そこに住む人の命を守ることです。同時に、長年にわたって築き上げてきた大切な財産である住宅を保護し、地震後も安心して住み続けられる環境を確保する意味もあります。

耐震補強では、建物の強さを「上部構造評点」という数値で判定します。この評点によって、建物がどの程度の地震に耐えられるかがわかります。

- 1.5以上:「倒壊しない」レベル

- 1.0から1.5未満:「一応倒壊しない」

- 0.7から1.0未満:「倒壊する可能性がある」

- 0.7を下回る:「倒壊する可能性が高い」

ちなみに、新築住宅でよく聞く「耐震等級」とは異なり、既存住宅では上部構造評点による判定が一般的です。補強工事を計画する際は、目標となる評点を設定し、建物の構造計算に基づいて最適な補強方法を検討することが重要になります。

よくある工法

実際の耐震補強では、建物の状況に応じてさまざまな工法を組み合わせて使用します。主な工法は以下の通りです。

-

耐力壁の補強

最も一般的な工法で、既存の壁に筋交いを入れたり、構造用合板を張り付けたりして強度を向上させます。普通の間仕切り壁が地震に強い構造壁に生まれ変わるイメージです。地震の横揺れに対する抵抗力を大幅にアップできます。

-

基礎の補強

理想的には新しい基礎に打ち直すのがベストですが、既存建物では現実的に難しいケースがほとんどです。そこで古い無筋基礎の側面に新しい鉄筋コンクリート基礎を「抱き合わせる」ように増し打ちして強度を高める方法が一般的です。

-

接合部の補強

柱と土台、柱と梁の接続部分に専用の金物を取り付けて、地震時に部材が外れることを防ぎます。どんなに個々の部材が強くても、接合部が弱ければ建物全体の安全性は保てません。

-

屋根の軽量化

重い瓦屋根を軽量な材料に変更することで建物全体の重心を下げ、地震時の揺れそのものを小さくする効果が期待できます。

-

構造バランスの調整

大きな窓や開口部が偏っている建物では、地震時にねじれるように揺れて危険です。適切な場所に新たな壁を設置するなど、建物全体のバランスを整える設計変更を行います。構造的なバランスを整えることで、地震時の安定性を向上させます。

これらの工法を建物の状況に合わせて適切に組み合わせることで、効果的な耐震補強が実現できます。

耐震補強が必要な住宅の特徴5つ

住宅の築年数や構造的特徴によって、耐震補強の必要性は大きく異なります。以下に該当する住宅は、早急な耐震診断と補強工事を検討することをおすすめします。

1981年(昭和56年)以前に建てられた住宅

昭和56年以前に確認申請を受けた住宅は、旧耐震基準で設計されています。現在の新耐震基準と比べて耐震性能が大幅に劣るため、震度6強以上の地震に耐えられない可能性があります。

旧耐震基準の住宅では、基礎が無筋コンクリートであったり、壁量が不足していたりするケースが多く見られます。建築時期が古いほど診断は必須といえるでしょう。確認申請日で判断するため、建築年月日だけでなく申請時期も確認することが重要です。

壁の量やバランスが不足している住宅

耐力壁が少なかったり、配置が偏っていたりする住宅は、地震時にねじれや倒壊が起きやすくなります。特にL字型の建物や大きな吹き抜けがある住宅、窓の面積が大きい住宅は注意が必要です。

壁のバランスの悪さは、上部構造評点の低下に直結します。見た目にはわからない構造的な問題も多いため、専門家による診断を受けることが大切です。

基礎や接合部に劣化・損傷がある住宅

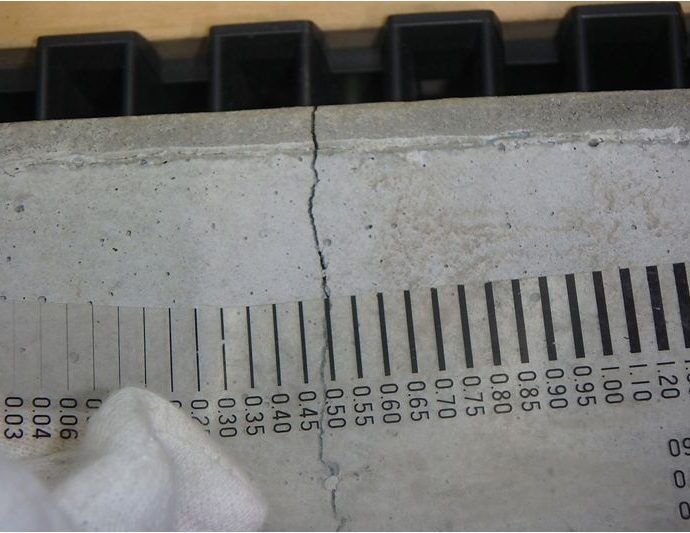

基礎のひび割れ、白華現象(エフロレッセンス)、鉄筋の腐食、シロアリ被害がある住宅では、耐震性能が激減します。目に見える劣化がある場合は、構造的な問題も同時に進行している可能性が高いです。

特に無筋基礎のままの住宅では、地盤沈下や地震などで基礎が割れやすく、建物がずれたり倒れたりする危険があります。基礎は建物の重要な部分のため、早急な対策が必要です。

増築やリフォームを繰り返した住宅

設計図面が曖昧なまま増築や間取り変更を重ねた住宅では、建物の重心と剛心(構造的な中心)がずれてしまい、ねじれや偏った揺れが起こりやすくなります。

部分的な改修では全体のバランスを把握できないため、建物全体の現状調査や構造計算が必要です。過去の工事履歴を整理し、現在の構造状態を正確に把握することが重要です。

軟弱地盤や傾斜地に建つ住宅

地盤が弱い場所や斜面に建つ住宅では、建物の構造が強くても不同沈下や滑動のリスクがあります。特に古い造成地に建つ住宅は危険性が高いといえます。

軟弱地盤の住宅では、建物の耐震補強と併せて地盤改良も検討すべきでしょう。地盤と建物は一体となって地震に抵抗するため、総合的な対策が必要です。

耐震補強にかかる費用相場は100万円以上

耐震補強工事の費用について、多くの方が「いったいいくらかかるの?」と不安に感じています。横浜市の最新調査によると、木造住宅の耐震補強費用は約350万円程度が一般的とされています。

費用の内訳

- 設計費用:約45万円

- 工事費用:約305万円

- 合計:約350万円

ただし注意が必要なのは、このデータは平成28年から令和5年に横浜市が補助金を交付した物件のデータをもとにしている点です。昨今の建設費高騰の影響を考慮すると、現在計画する場合の工事費はこれよりも高くなる可能性が高いと考えられます。

参考:横浜市耐震改修事例集

自治体による助成金制度で費用負担の軽減も可能

高額な工事費用に驚かれた方も多いかもしれませんが、心配はいりません。多くの自治体で補助制度が用意されており、費用の大幅な軽減が可能です。

横浜市の補助金制度例

- 補助金額:115万円〜155万円(上限)

- 実質負担:約200万円程度(350万円の工事の場合)

補助金を受けるための主な条件

- 自治体に登録された建築士・耐震診断士による診断

- 登録された施工業者による工事

- 事前の申請と審査の承認

申請手続きには時間がかかるため、早めの相談と準備が重要です。まずはお住まいの自治体に補助制度があるかどうか確認してみましょう。

耐震補強工事の流れと期間の目安

耐震補強工事は診断から完了まで、複数の段階を経て進められます。全体で約3~5ヶ月程度の期間を要するため、余裕を持ったスケジュールで計画することが大切です。

耐震診断(1〜2週間)

耐震補強は建物の現状把握から始まります。専門家が建築図面や現地調査により、壁の数や配置、基礎の状態、柱や土台などの劣化状況を詳細にチェックします。

過去の増築や改修履歴も確認し、建物の弱点を科学的に評価します。まずは非破壊で確認できる範囲で行う一般診断により、おおむねの建物の耐震性を確認した後に、必要に応じて壁などの解体を伴う精密診断を行うことが一般的です。

耐震性能が不足している部分を特定し、診断結果をまとめた報告書を作成するまでに、通常1〜2週間程度かかります。

補強計画・設計(2〜4週間)

診断結果をもとに、どの壁に筋交いや構造用合板を追加するか、基礎の補強方法、接合部の金物設置計画などを専門技術者が詳細に設計します。

建物全体の耐震バランスを考慮しながら補強内容を決定し、目標とする上部構造評点を達成できるよう計画を策定します。補助金申請に必要な書類もこの段階で作成し、2〜4週間かけて最適なプランをまとめます。

工事前の準備・補助金申請(2〜4週間)

補助金の申請は自治体ごとに手続きが異なるため、書類不備を防ぐために専門業者が細かくチェックして進めます。補助金の対象になるか事前に自治体に相談し、対象となる場合は改修計画書を作成・提出して自治体の審査を受ける必要があります。

補助金の対象として承認されれば工事を実施できますが、工事中の中間検査や完成時の完了検査を受検して合格しなければ助成金交付の手続きに進めません。

並行して工事日程の調整や近隣への挨拶回り、足場設置や養生などの安全対策も準備します。審査期間が長引くこともあるため、余裕を持ったスケジュールが必要です。

耐震補強工事(2〜4週間)

実際の工事では、基礎の改修が必要な場合は基礎工事から開始します。その後、壁補強として筋交いや構造用合板の取り付け、接合部の金物増設、基礎の巻き立てや補修、アンカーボルトの増設など多岐にわたる作業を行います。

工事範囲や建物の状況によっては、屋根軽量化工事も同時進行します。工事中は騒音やほこり、通行制限など生活面への配慮が重要になります。工事内容により2〜4週間程度の期間を要します。

完了検査・報告・補助金交付(1〜2週間)

工事完了後、設計図面通りに補強が完了しているかを確認します。検査員による現場検査や書類審査を経て、問題がなければ補助金交付の手続きに進みます。

補助金は一括支給ではなく、分割支給や後払いのケースもあるため、資金繰りも考慮して計画することが大切です。全体で1〜2週間程度の期間がかかります。

信頼できる耐震補強業者を選ぶポイント

「どこに頼めば安心なの?」これは多くの方が抱く不安です。耐震補強工事は専門性が高く、業者の技術力や信頼性が工事の成否を左右します。以下のポイントをチェックして、安心して任せられる業者を見つけましょう。

建築士資格・耐震診断資格の保有を確認する

耐震補強には構造計算や専門知識が不可欠です。必ず適切な資格を持つ技術者がいる会社を選びましょう。

必要な資格

- 一級・二級建築士:構造設計の基本資格

- 木造建築士:木造住宅専門の建築士資格

- 木造住宅耐震診断技術者:耐震診断の専門資格

建物規模による対応可能な建築士

- 高さ16m未満、面積500㎡以下:一級・二級建築士

- 2階建て、面積300㎡以下:一級・二級・木造建築士

さらに理想的なのは、自治体や各種団体が定める耐震診断士、耐震改修技術者、耐震技術認定者などの講習を修了していることです。無資格者による工事では十分な補強効果が得られないリスクがあります。

公的な登録・認定を受けているか確認する

信頼性を判断する重要な指標として、公的な登録や認定の有無があります。

確認すべき登録・認定

- 国土交通省の登録リフォーム事業者

- 自治体の耐震診断・改修施工業者登録制度への登録

- 建設業許可の取得状況

各自治体の建築指導課などで登録業者リストを確認できます。登録業者は一定の技術基準や倫理基準を満たしているため、トラブル回避に効果的です。また、補助金申請の条件として登録業者での工事が求められるケースも多いため、事前の確認が重要です。

過去の施工実績・評判をチェックする

業者の技術力と信頼性を見極めるために、実績と評判を詳しく調べることが重要です。

信頼できる業者の特徴

- 耐震補強工事の施工件数が豊富

- 施工事例を写真付きで多数公開している

- お客様の声や口コミが豊富

- 第三者機関による評価や認定を受けている

- 同じような築年数・構造での施工経験がある

避けるべき業者の特徴

- 実績が極端に少ない、または公開していない

- 施工事例をほとんど公開していない

- 悪い口コミが目立つ

- 同じような築年数・構造での施工経験がない

同様の住宅での豊富な施工実績がある業者を選ぶことで、より安心して工事を任せることができます。

説明が丁寧で、見積りが明確な業者を選ぶ

優良業者を見分ける最も重要なポイントは、対応の丁寧さと見積りの透明性です。

優良業者の見積書・対応

- 工事項目ごとの詳細な記載がある

- 材料費・労務費・諸経費の内訳が明確

- 使用する材料の仕様や品質が明示されている

- 工事期間や工程が明示されている

- 質問に具体的でわかりやすく回答してくれる

- 図面や写真を使って丁寧に説明してくれる

- 複数の提案や選択肢を提示してくれる

注意すべき業者の特徴

- 質問に曖昧な回答しかしない

- 見積りの根拠を明確に説明できない

- 急かすような営業をしてくる

- 極端に安い見積りを提示する

複数の業者から相見積もりを取って比較検討し、最も信頼できる業者を慎重に選ぶことをおすすめします。

まとめ

耐震補強は、地震から大切な家族と財産を守るための重要な投資です。特に1981年以前に建てられた旧耐震基準の住宅では、早急な対策が必要といえます。

工事費用は約350万円程度が相場ですが、多くの自治体で補助金制度が用意されており、100万円以上の負担軽減も可能です。工事は診断から完了まで約3〜5ヶ月の期間を要するため、早めの準備と計画的な進行が欠かせません。

最も大切なのは、「いつか」ではなく「今」行動を起こすことです。まずは耐震診断を受けて建物の現状を正しく把握し、必要と判断された場合は補助金制度を活用しながら計画的に耐震補強を進めていきましょう。

さくら事務所では、さくら事務所では、建物の劣化状況などを診断するホームインスペクション(住宅診断)のほか、建物の耐震性を図面情報から確認する耐震診断も行っています。耐震補強計画の大まかな方向性をご検討いただく際などにご活用いただけますので、お気軽にご相談ください。