気象が不安定な昨今は、以前は見られなかったゲリラ豪雨も深刻化しています。ゲリラ豪雨などによる「水害」は、私たちの住まいに大きな影響を及ぼす災害のひとつ。

急なゲリラ豪雨での「土砂災害」などニュースで報道される規模だけでなく、地価の高い都心であるがゆえに「水害」で住まいに大きなリスクを及ぼすケースもあります。

今回は近年のゲリラ豪雨の状況と「水害」による住宅への被害と浸水対策をご紹介します。

ゲリラ豪雨と浸水被害の状況を知る

内閣府発表のデータによると、大雨による被害は1950年代後半と比較して大幅に減少していることが分かります。これは治水などの防災対策が進み、河川の反乱が少なくなったこと。また気象予報の精度が向上し、災害回避のための防災体制が充実したことなどが要因です。

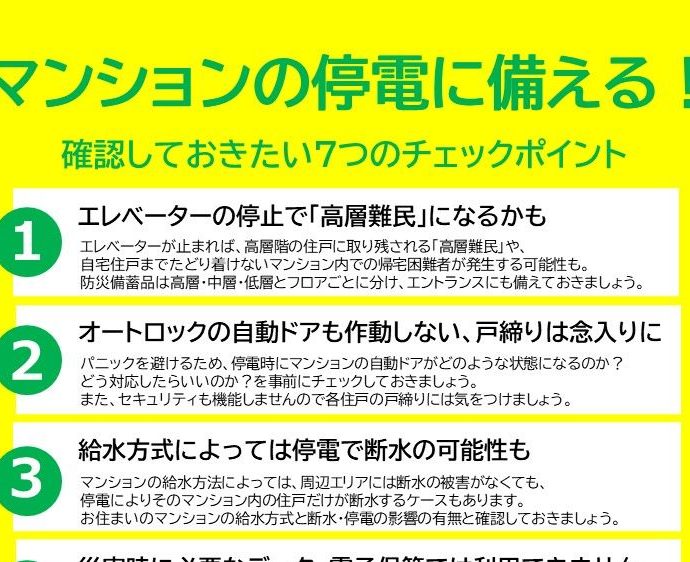

一方、ゲリラ豪雨が毎年の様に発生し人命や財産に多大な影響を及ぼしているという事実もあります。都市部の舗装の進んだ地域では「大量の雨水が一気に低い地域に流れ込み、浸水被害を起こしやすく、地下街が危険に晒される」という非常に深刻な問題も。お住まいのエリアの水害発生リスクは、各自治体が公開しているハザードマップで確認しましょう。

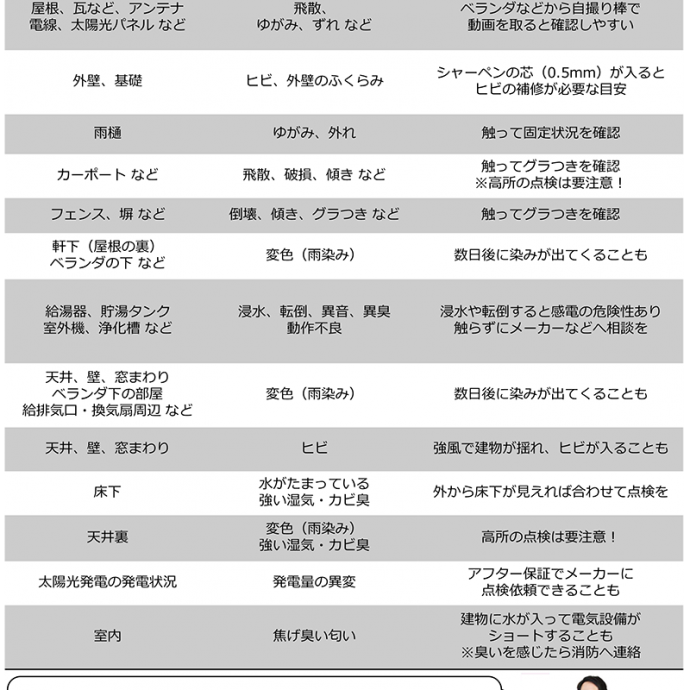

ゲリラ豪雨による建物への被害は?

ゲリラ豪雨は短い時間に大量の雨が降ることで、特に床下浸水しやすい建物は被害を受けてしまいます。どんな建物が被害を受けやすいのでしょうか。床下通気口の位置が低いと雨水が浸入しやすく、基礎などに水が溜まると床下部材などの腐食やカビの発生を招き、建物が劣化してしまいます。さらに下水からの逆流や、水の重みでドアの開閉に支障が出る場合もあるでしょう。

さくら事務所への戸建のホームインスペクション(住宅診断)へは、新築・中古とも世田谷区、杉並区のような地価の高いエリアから多くの依頼が寄せられています。

実はこうした地価の高いエリアには「水害」を受けやすい『半地下』の建物も少なくありません。『半地下』の建物はゲリラ豪雨などによる浸水リスクや、建物を劣化させるカビの発生リスクが高くなります。

半地下の住居を活用するなら、低階の使い方を工夫しましょう。貴重品、洋服など浸水やカビの被害を避けたいものは置かない。子供部屋、オーディオルームなどとしては使わずに、トレーニングルームなど、万が一、水害に合っても差し支えないスペースにするのがおすすめです

機械式の立体駐車場はピットの中に雨水が流れ込むことで排水設備の能力が追いつかず、車が被害を受けてしまうケースも見られます。

ゲリラ豪雨の浸水対策は?

普段から備える浸水対策としては、土のうの準備や排水設備のメンテナンスなど。土のうで室内の浴室や洗濯機などの排水溝を塞いで下水の逆流を阻止し、玄関前に設置して外からの浸水を防止します。都市部で土の用意が難しいなら「水のう」を活用してはいかがでしょうか。水のうは、ゴミ袋などを2重3重にして補強し中に水を入れます。設置することで土のうと同様に止水効果があります。手軽で強度のあるポリタンクに水を入れるのもおすすめです。

中古住宅は防水リフォームがおすすめ

特に中古住宅は近年激増したゲリラ豪雨への対策が十分でない建物も見られるため、リフォームの際に防水機能を視野に入れることも大切です。防水板、防水シャッターなどの建材を採用し、浸水を想定してコンセントの位置を高く設計する、雨樋やポンプなどの排水設備を充実させるといった防水対策をリフォームに取り入れましょう。

水害に強い家を造るだけでなく、定期的なホームインスペクション(住宅診断)で自宅の現況を把握して日常的にメンテナンス。いざという時に慌て無いために、日頃から住まいの水害対策を備えておきましょう。

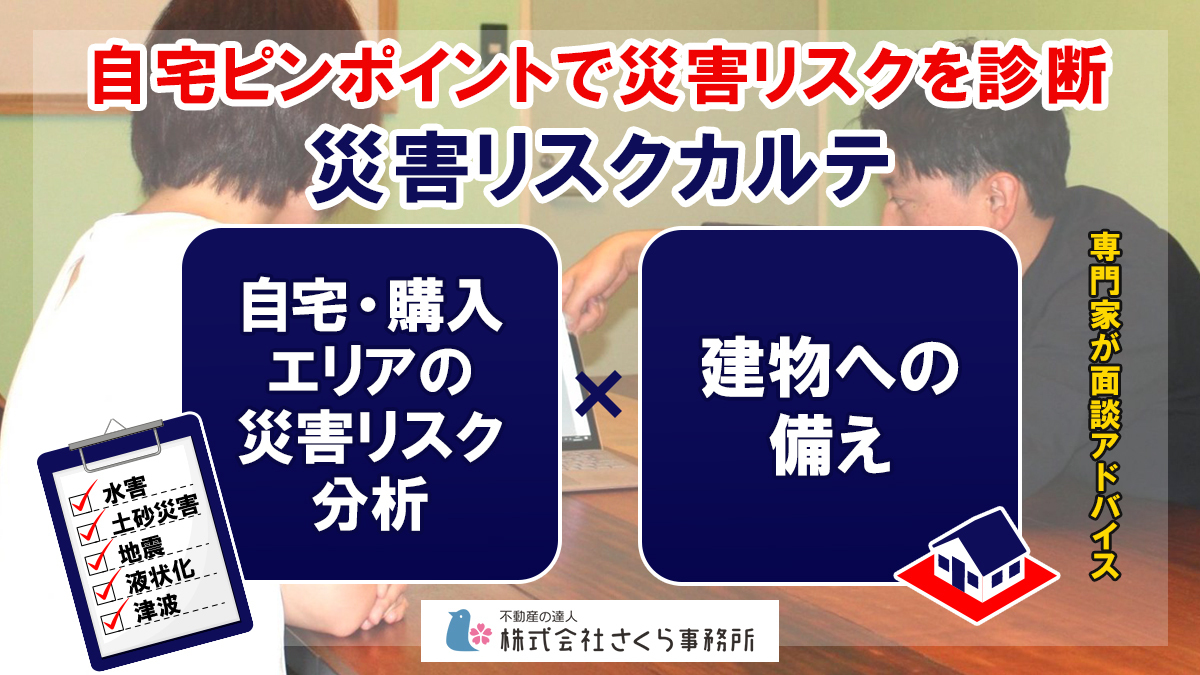

検討中の物件やご自宅の災害リスクを知りたい方は「災害リスクカルテ」のご検討を

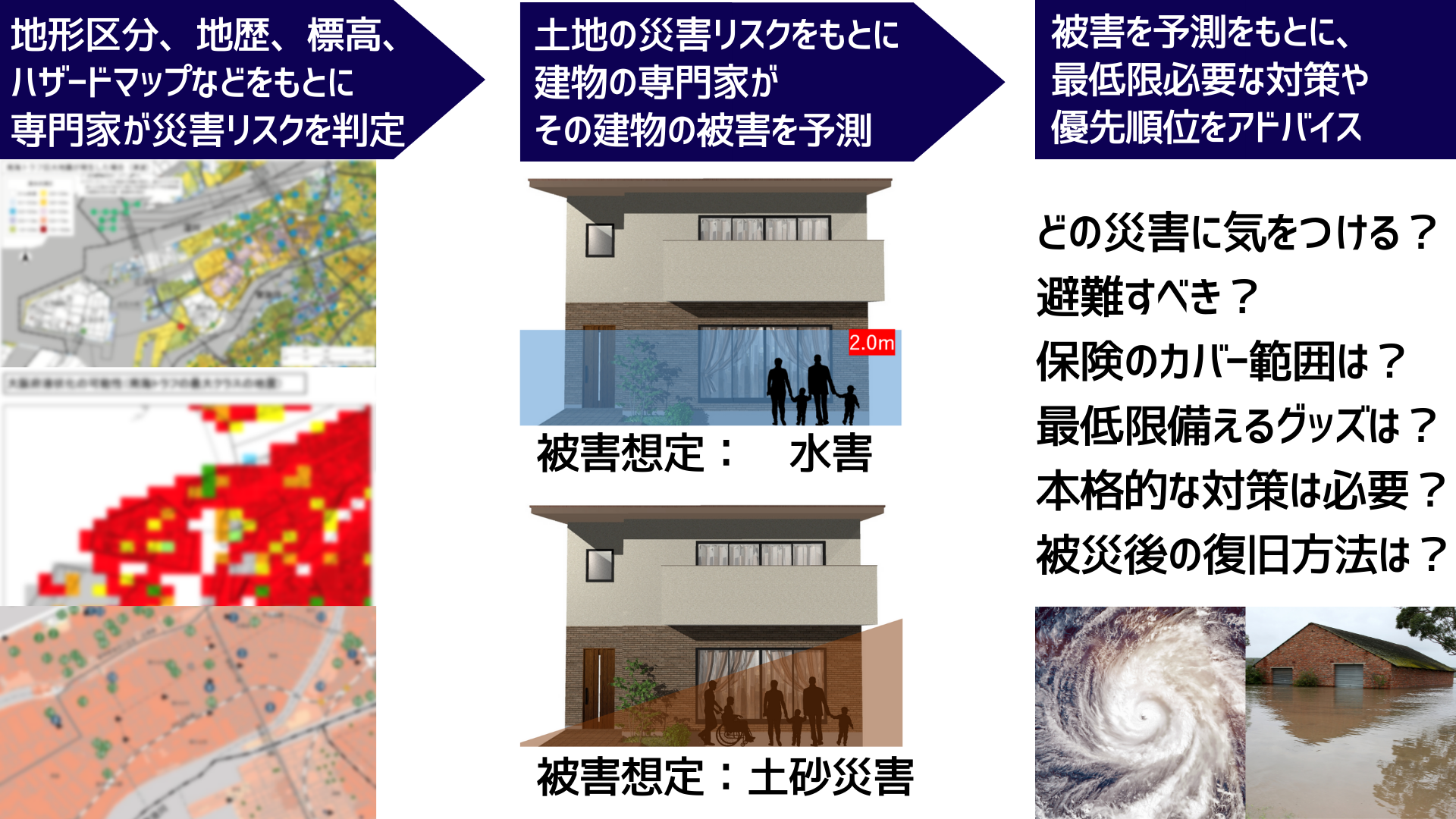

さくら事務所の災害リスクカルテ(電話相談つき)は、知りたい場所の自然災害リスク(台風・大雨、地震etc)を地盤災害の専門家がピンポイントで診断、ハザードマップがない土地でも、1軒1軒の住所災害リスクを個別に診断します。内水氾濫を含む水害リスクの可能性も、地形情報や対象地付近の標高差などから評価。建物の専門家がそれぞれの災害による被害予測も行い、自宅外への避難の必要があるかどうかなどをレポートにします。

災害リスクレポート+専門家による電話コンサルティング

で、あなたの調べたい場所の災害リスクを完全サポート

- 災害と建物の専門家が具体的な被害を予想

- 最低限の対策や本格的な対策方法がわかる

- 災害対策の優先順位がはっきりわかる

国内唯一の個人向け災害リスク診断サービスです。

※全国対応可、一戸建て・マンション・アパート対応可

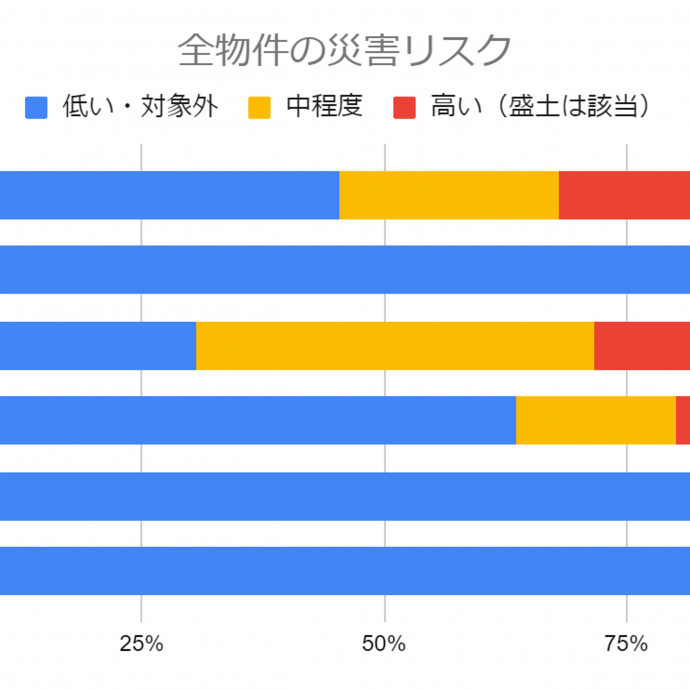

災害リスクカルテは、過去345件超の物件で発行しています。それらの傾向から、約47.3%の物件で何らかの災害リスクが「高い」という結果となり、水害に関しては55%の物件で「浸水リスクがある」(道路冠水以上、床下浸水未満を超える可能性あり)という結果が得られています。

災害リスクとその備え方は、立地だけでなく建物の構造にもよります。戸建て住宅でも平屋なのか、2階建てなのか、また地震による倒壊リスクは築年数によっても大きく変わってきます。

レポートだけではない!建物の専門家による電話相談アドバイスも

既にお住まいになっているご自宅や実家のほか、購入や賃貸を考えている物件、投資物件の災害リスクや防災対策が気になる方におススメです。特に、ホームインスペクションを実施する際には、併せて災害への備えも確認しておくとよいでしょう。災害リスクカルテの提出はご依頼から概ね3日で発行が可能です(位置の特定・ご依頼の後)。不動産の契約前や、住宅のホームインスペクションと同じタイミングなど、お急ぎの方はまずは一度お問合せください。

■記事執筆者(災害リスクカルテ監修)

横山 芳春 博士(理学)

だいち災害リスク研究所所長・地盤災害ドクター地形と地質、地盤災害の専門家。災害が起きた際には速やかに現地入りして被害を調査。広島土砂災害、熊本地震、北海道胆振東部地震、山形県沖地震、逗子市土砂災害等では発生当日又は翌朝に現地入り。

現地またはスタジオから報道解説も対応(NHKスペシャル、ワールドビジネスサテライト等に出演)する地盤災害のプロフェッショナル。