地盤調査とは何か?

住宅は、必ず「地盤」の上に建っています。地盤を地面としてみると平らな面にすぎませんが、その下には様々な地層からなる地盤が積み重なってできています。地盤が軟らかい場合、その上に家を建ててしまうと家の重さに地盤が耐えられずに地盤沈下、とくに片側に沈み込む不同沈下(不等沈下)が発生して家が傾いてしまうことがあります。家が傾いてしまうと、頭痛、めまい、睡眠障害など健康被害につながりかねません。

地盤が軟らかい場合には、このような家の不同沈下を防ぐために地盤改良工事(地盤補強工事ともいいます)を行って、家の重さに地盤が耐えられるようにすることが必要になります。そのため、住宅新築時の地盤調査とは、家を建てる前に、建築予定地に地盤改良工事が必要かどうかを調べるために行う調査となります。

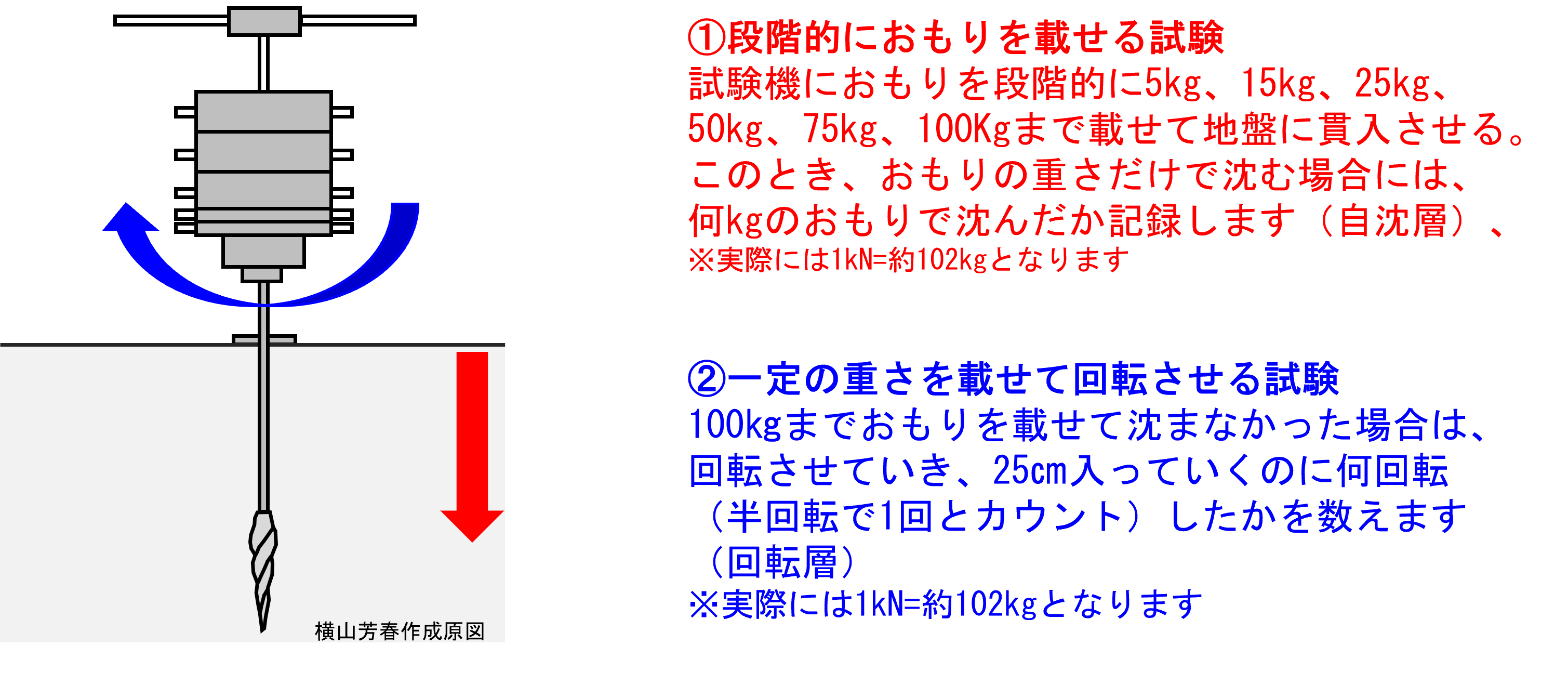

地盤調査の種類には目的に応じていろいろな方法がありますが、戸建て住宅を新築する際の調査のほとんどは、安価で簡単にできる「スクリューウェイト貫入試験(SWS試験)」と呼ばれる方法が行われています。令和2年10月までは「スウェーデン式サウンディング試験」と呼ばれていましたので、まだまだ古い名称で呼ぶ人も少なくありません。略称はSWS試験、またはSS試験とも呼ばれます。下の図は人が手でハンドルを回す「手動式」試験機ですが、タイヤやクローラーがついて回転を自動化した「半自動式」、おもり(荷重)の制御、記録を自動化した「自動式」の試験機もあります。

地盤調査・スクリューウェイト貫入試験の例(手動式試験機)

スクリューウェイト貫入試験は、二つのやり方で地盤の硬さを調べています。一つが、棒(ロッド)の先端にきりのような部分(スクリューポイント)がついた試験機に、徐々におもりを載せていく試験です。このおもりの重さだけでズブズブ地盤に沈んでいく層を「自沈層」といいます。何㎏のおもりで沈んだかが記録されます。

次に、100㎏(正確には1kN)までおもりを載せて沈まなかった場合は、100㎏の重さを与えながら地盤の中に回転させていきます。手動式の試験機の場合、二人で対面してハンドルを回して回転させていきますが、半回転を1回と数えて25㎝入っていくのに何回転したかを記録します。このように重さだけで自沈せず、回転して貫入させていく層を「回転層」といいます。

スクリューウェイト貫入試験では、深さ5mまたは10mまで調査を行うことがいっぱんです。これより浅い深さで貫入できない硬い層に突き当たってしまい、所定の回転を行ったのち強い打撃を加えるなどしても貫入しない場合には、調査を終了することがあります。逆に、10mで軟らかい層が続いている場合、硬い層に突き当たるまで調査を続けることがあります。通常、1宅地につき、住宅建築予定地の四隅と中央部の5点で調査を実施します。四隅のある場所で、表層部分から地中に貫入しない場合に、四隅から少し離れた地点で「補足点」を取ることがあります。

全自動式スクリューウェイト貫入試験機の例

全自動式スクリューウェイト貫入試験機の例

地盤調査では何を調べている?

スクリューウェイト貫入試験などの地盤調査で調べていることは何でしょうか。建物の重さで地盤が沈むことはないか、土が圧縮することで徐々に沈下が進むことはないかの2点です。その結果から、地盤改良工事を行う必要があるかないかと判断しています。地盤改良の要・不要の判断には、試験機を使っての調査結果の数値だけではなく、①その場所の地形の区分と、②造成の情報や周辺に地盤沈下を示す兆候がないかも調査しています。

①地形区分

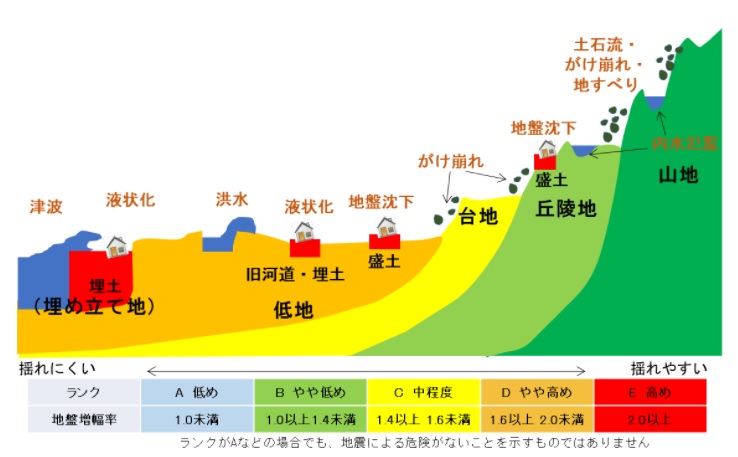

私たちが住む土地の地形は、下の図のように大きく分けてみると山側から山地、丘陵地、台地、低地に分けられます。低地は細かく見ると川沿いにあって少し小高い場所の自然堤防や、その背後にある後背低地など、より細かい地形に区分されています。人工的な地形である盛土地、埋め立て地もあります。地形は、地下の地盤の違いによって分けられているので、どんな地形の場所に家を建てるかがわかれば、あらかじめ住宅建築地の地盤状況のある程度の予測がつくのです。敷地内での状況を知るためには、この予測を踏まえて現地で調査をすることが求められます。

地盤調査報告書では、自然の地形、人工の地形に分かれて記載されていることがあります。軟弱な泥質の地盤が想定される低地の後背湿地、旧河道(以前川が流れていた場所)、台地の間にある谷である谷底低地など、人工の盛土地、埋立地などは地盤沈下の面からは注意が必要な地形区分といえます。

地形区分の例(盛土・埋立地は人工の地盤でその品質には注意が必要)

地形区分の例(盛土・埋立地は人工の地盤でその品質には注意が必要)

②造成の情報や周辺に地盤沈下を示す兆候

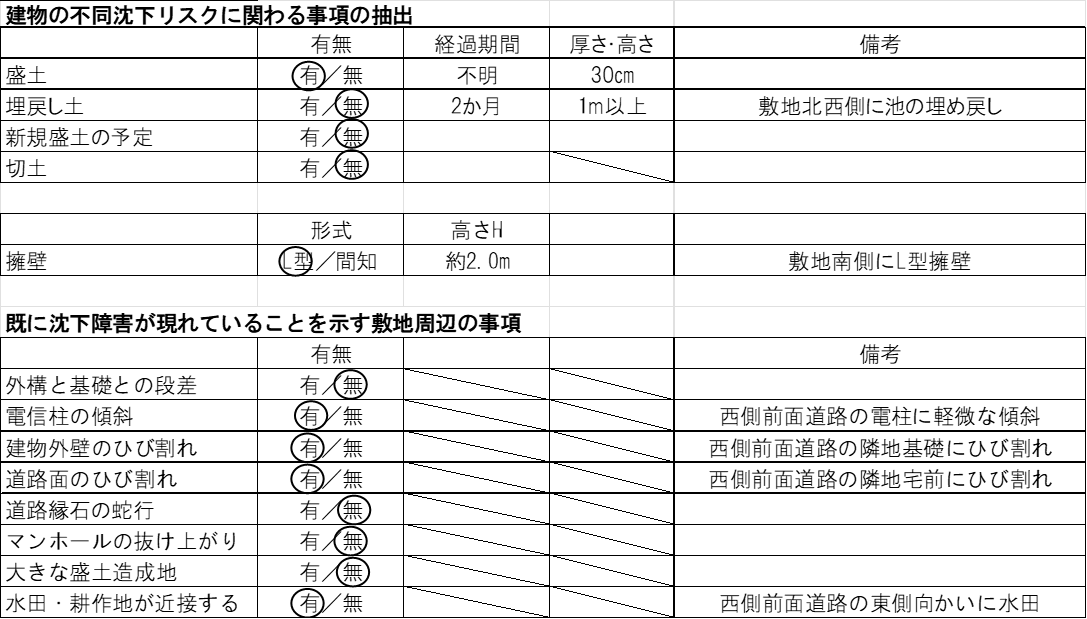

地形が周辺一帯を含む同じような地盤の区分けだとすると、より細かく見たときの住宅を建てる敷地内や敷地境界の情報についても調査が行われています。敷地ごとに敷地の造成の履歴や高低差がある場合の擁壁の有無、また敷地周辺の地域に地盤沈下を示す現象が現れていないかも現地で調査が行われていることが一般です。下の表は現地で確認したチェックシートの事例です。

敷地内や敷地境界の情報として、注意すべき点はまず新規の盛土や埋戻し土があるケースです。谷あいに土を入れて造成したり、高低差のある敷地で切り盛り造成をしたり、水田だった場所に新たに土を盛って宅地とするようなケースです。地盤は、造成後にしばらく放置して年月が経つと地盤は徐々に安定してきますが、ある程度の月日を要します(土によっては時間をかけてもなかなか安定しません)。それまでの間に家を建ててしまうと盛土じたいの圧縮と、建物と盛土の重さによって元々あった地盤が圧縮されるなどで、地盤沈下が発生しやすい傾向があります。新規の盛土がある場合、厚みがあるほど要注意ともいえます。新規盛土が25㎝以上あった場合や地盤調査後の盛土がないか、期間が1年以内などでないか、この期間が短いほど要注意と言えるチェックポイントです。

傾斜のある地域では、擁壁がある物件にも注意が必要なことがあります。擁壁を設ける場合は、高さの高い土地(山側)は自然の地盤であるために高さを削って、低い土地に面する擁壁側(谷側)に埋戻した土を入れることがあります。この場合、山側の硬い地盤と、擁壁のある谷側に埋め戻した地盤の境目が敷地内にあることがあります。このような埋戻し土による「切盛境界」が建物建築地にある場合、境界から擁壁側(谷側)への不同沈下が懸念されます。建て替えなどで既存の擁壁を利用する宅地では、擁壁じたいの健全性に課題があるケースもあります。

このほか、敷地を含む範囲一帯が地盤沈下(広域沈下)が既に発生している地域である場合、その敷地でも地盤沈下リスクが大きいことが考えられます。例えば、周辺の住宅に建物基礎部分と外構部に段差がある場合、道路の縁石が波打つように蛇行している場合、周辺の電信柱に傾斜しているものや、マンホールが地盤から浮き上がっている(抜けあがり)場合など。このような現象は、地盤が既に沈下し続けている地域で発生しやすく、周囲に同様の現象が複数、かつ重度である場合には地盤沈下に注意が必要な地域であることが考えられます。

なお、住宅を建築する際の地盤調査の大半は、地震があったときの地盤の揺れやすさやどのように揺れるかは対象としていません。地震があったときに揺れやすい地盤か、共振しやすいかなどは、「微動探査」という調査方法で調べることができます。地震に強い家づくりをしたい方は微動探査を行うことをお勧めします。

地盤調査報告書の見方

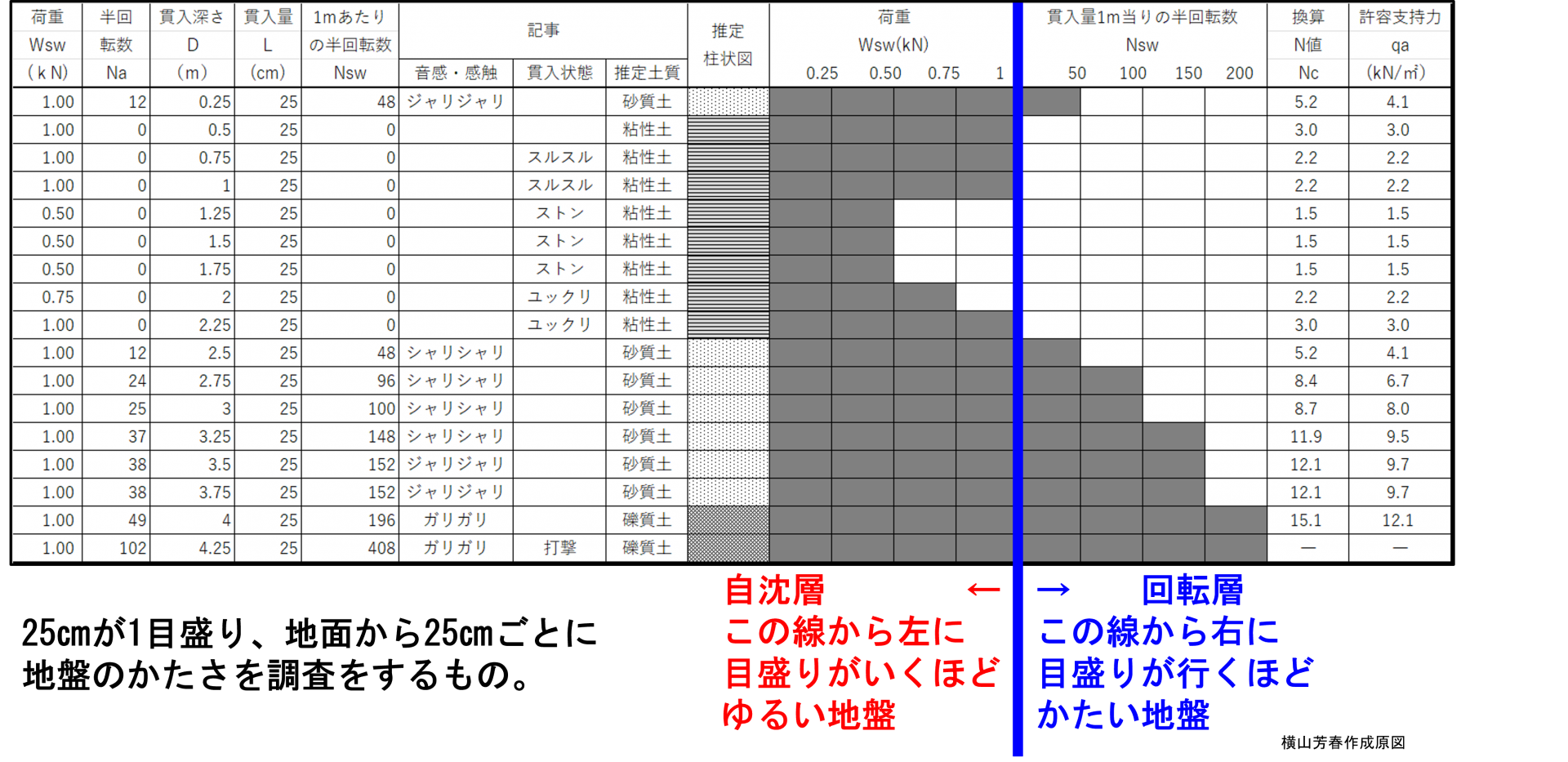

宅地ごとに行われたスクリューウェイト貫入試験結果は、地盤調査報告書としてまとられます。この調査報告書をもとに、地盤改良が不要であるか、必要であるかが判断されています。標準的には敷地内の5地点で行われた調査結果を、下の図のような結果として書かれています。表の表記や順番は、地盤調査会社によって一部異なることがあり、例では1枚にまとめた内容が、2枚の表として分割されているケースもあります。

①貫入深さと自沈層・回転層

項目がたくさんありますが、「貫入深さ」の欄が地表面からの深さを示しています。一目盛りが25㎝ですので、4目盛り目は地表から75㎝〜1mまでのデータです。右側に荷重Wsw、貫入量1mあたりの半回転数Nswという、グラフのようなものがあり、これが地盤の硬さを示している部分です。青い線で引いた、「荷重」と「貫入量1mあたりの半回転数」の目盛りの間の線を境として、左側がおもりの重さだけで沈んだ「自沈層」で、左側に行くほど軽い重さ(低い荷重)で自沈した軟らかい地盤です。一方で、青い線より右側が100キロで沈まずに回転して貫入した「回転層」で、右側に目盛りがいくほど硬い地盤となります。

「地盤調査では、建物の重さで地盤が沈むことはないか、土が圧縮することで徐々に沈下が進むことはないかの2点を確認する」ことを書きましたが、この2点ともに注意すべき地盤は、「自沈層」のうち1kN(約100㎏)以下の荷重で自沈する層がある場合、とくに0.75kN(約75kg)以下の荷重で自沈する層が複数の深さにまたがってみられる場合に要注意であり、地盤改良工事が発生しやすい地盤であるといえます。

まず、建物の重さで地盤が沈むことはないかについては、基礎の底面の深さから2m以内の数値の自沈層、回転層から得られる支持力から求められます。自沈層が多くあると支持力が不足することが発生することが多くなります。

また、基礎の底面の深さから2m以上、5mまでの深度に0.5kN自沈(約50㎏)以下の荷重で自沈層がある場合は沈下の検討をする必要があるとされますので、地盤改良が必要になるケースが多くなります。これらの地盤改良が発生する、しないという判断がなぜ発生するかの詳しくは、別の記事で詳しく書いていきます。

地盤調査報告書の例

②着目したい推定土質とは?

次に着目したいのが、推定土質です。これは、調査で推定される土が、砂分の多い砂質土か、粘土や泥などを主体とした粘性土か、場合によっては石、砂利の多い礫質土かを示しているものです。「推定」とある通り、実際に土を採取するボーリング調査などと違って土を見て判断しているわけではありません。土の中に貫入させていく調査ですので、試験をしていく途中の音や貫入していくときの感触から推定します。「音感・触感」という項目の記載内容に注目すると、砂分が多いとシャリシャリ、粒の大きい砂ではジャリジャリ、礫層だとガリガリ、粘性土だと音がない、という様子から推定しているいるものです。推定で粘性土、とされていても、実際に土を採ってみると砂分が多いようなことは少なくありませんが、一つの目安として使うことができます。

なぜ土質を推定でも示しているかというと、粘性土と砂質土では発生しやすい沈下現象が異なるためです。粘性土では、ゆっくり長い年月の時間をかけて土のなかの水分などが抜けていくことで圧縮していく、「圧密沈下」という現象が発生することがあります。そのぶん、体積が小さく縮むことによって表層部の地盤が沈下していくことにつながります。いっぽう、砂質土では「即時沈下」と呼ばれる、建物などの重さが載ったあとに即時的に水が抜けていくことで発生する沈下です。

さらに、地域や地形(東京都区内西側でも台地の間の谷底低地など)によっては粘性土とされている中に、沼地などで植物などが折り重なって溜まることでできた「腐植土」がみられることがあります。腐植土は軟弱で体積が圧縮しやすく地盤沈下の原因になりやすいほか、柱状改良などセメント系固化材で地盤改良をする場合には、固まりづらく、所定の地盤改良の効果を発揮しない「固化不良」を起こすことがあります。

調査報告書を見るポイント

以上、地盤調査(スクリューウェイト貫入試験)の流れとどのような調査をしているかを紹介しました。調査結果は、①その場所の地形の区分と、②造成の情報や周辺に地盤沈下を示す兆候がないか、に加えて、調査自体で得られた③建物の重さで地盤が沈むことはないか、④土が圧縮することで徐々に沈下が進むことはないかから、地盤改良の要・不要が判断されます。

地盤調査報告書の見方として、軟弱な地盤であることが多く、地盤沈下リスクのあることを示すことがある点をとりまとめると、

- 低地の谷底低地や旧河道、後背湿地、埋立地などの地形に位置している場合

- 傾斜のある地域などで盛土地である場合、とくに擁壁があって埋戻し土や敷地内に切り盛り境界がある場合

- 造成などによる新規盛土が25㎝以上あって、安定させている期間が1年以内などの場合(短いほど要注意)

- 周辺に地盤沈下が既に発生している地域である場合

- 土質に腐植土層がある場合

- 基礎底板より下方2mに1kN以下の自沈層がある場合(とくに低い荷重の自沈が連続する場合)

- 基礎底板より下方2m〜5mに0.5kN以下の自沈層がある場合(とくに低い荷重の自沈が連続する場合)

- 自沈層の厚さが敷地内で大きく異なる場合

これらの点がある場合には、地盤改良判定になる可能性がある結果といえます。

新たに住宅を建てる方が最も気になる点は、地盤改良の必要、不要があいまいなように見えることや、判定がひっくり返ることがあることでしょう。実際には、地盤改良の必要・不要は調査結果と建物の種類(木造、RC造、何階建てか)も考慮してを判定しています。

そのため、自沈層がある=即、地盤改良ということもありませんし、地盤改良にはメリットもデメリットもあります。コストのかかる地盤改良はできれば避けたいという思いもあると思われますが、調査結果によっては必ず地盤改良工事が必要な場合もありますし、一概に無駄な費用のかかる悪いものとはいえません。「建物の重さで地盤が沈むことはないか」の計算結果でも、地盤改良工事しても、しなくとも良い数値があることにもよります。このような地盤改良工事の要・不要が起こる原因については、「地盤調査のセカンドオピニオンとは?」のコラムで詳しく解説します。

なお、さくら事務所では、地盤改良工事、地盤補償のいずれも受注しない完全な第三者の立場から、地盤調査報告書などから、地盤改良工事必要・不要や改良工事の仕様、改良する深さの妥当性などについて「専門家相談」よりご助言をさせて頂くことが可能です。地盤調査報告書(改良工事要・不要が記載された判定書等がある場合は判定書)、地盤改良工事報告書等を拝見して、専門家よりアドバイスをさせて頂きます。