スポーツでも勉強でも基礎が重要だといわれます。これは住宅でも同じです。基礎がしっかりしていないと住宅も長持ちしません。配筋検査はそんな大事な基礎を形作る際にとても重要な検査です。

住宅を建設するにあたっても一般には「工事のことなんてわからない」と思う人が大半でしょう。

そこで今回は、鉄筋やコンクリートの知識があまりない方でも最低限の検査ができるよう、わかりやすく配筋検査のチェック項目についてまとめました。施主としてこれだけは押さえておきたいチェック項目をここで勉強していきましょう。

配筋(鉄筋)検査とは?

配筋検査とは別名鉄筋検査ともいわれ、基礎の鉄筋が正しく配置されているか、本数に間違いはないか、ずれはないか、といった点をチェックする検査です。配筋検査は基礎工事の一段階とされ、コンクリートを打設する前段階で行われます。

現在は木造建築でも、基礎の部分は鉄筋コンクリートでつくられることが主流です。そのため、鉄筋やコンクリートの知識・チェックが欠かせません。もちろん、工事をしている業者や第三者検査機関もチェックは行います。それでも施主としてチェックをできるだけの知識を持つことも大事です。

ここでは、配筋検査のチェック項目とチェックの仕方を中心にご紹介していきます。

配筋(鉄筋)検査のチェックリスト

配筋検査というと、何か専門的な知識やノウハウが必要なのでは、と思うかもしれません。確かに専門的な知識が必要な場合もありますが、多くは図面とコンベックス(メジャー)があれば事足ります。

配筋検査は図面に記載されている数量や仕様と、実際に施工された工事が一致しているかどうかをチェックするのがメインだからです。図面には事細かに配筋のデータが記載されています。そんな配筋検査でチェックする主な項目は次のとおりです。

・鉄筋の配置

・鉄筋のかぶり厚さ

・鉄筋の波打ち

・鉄筋定着の長さ

・鉄筋の太さ(径)

・防湿シート

・ホールダウン金物の位置・本数・固定状況

・アンカーボルトの位置・本数・固定状況

ひとつずつ詳細にみていきましょう。

鉄筋の配置

配筋の配置とは、鉄筋の網目の幅のことです。鉄筋は縦と横に交差して配置されます。この配置がきれいにできていないと所定の性能を発揮することはできません。このため、図面の指示通りに鉄筋の網目の幅が組まれているか、チェックします。

例えば図面に「@300」と指示があれば、30㎝間隔で鉄筋を組むのが図面の指示です。コンベックスなどで網目の間隔を測定し、チェックします。この際、鉄筋の交差部分が一定間隔で針金などを使って結合されているかも確認するとよいでしょう。

鉄筋のかぶり厚さ

鉄筋のかぶり厚さも重要なチェック項目です。コンクリートの表面から鉄筋表面までの最短距離のことをかぶり厚さといいます。つまり、鉄筋にどれくらいコンクリートが覆われているのか、かぶっているのかを示すものです。

立ち上がり部分は40mm以上、底面は60mm以上のかぶり厚さが必要ですが、これは最低限の基準であり、住宅の仕様によって異なってきます。

かぶり厚さを確保するために使用されるのがスペーサーやサイコロと呼ばれるコンクリート塊などです。鉄筋から型枠までの距離を測定することでチェックします。

鉄筋の波打ち

鉄筋の波打ちとは、鉄筋の水平が保たれず、文字どおり波打っている状態のことです。鉄筋が波打っていると、先ほどご紹介したかぶり厚さにも影響を与えかねません。また、鉄筋自体が曲がっていると、鉄筋が所定の強度を発揮できないこともあります。

このように鉄筋の波打ちは基礎の強度にもマイナスの影響を与えるのです。鉄筋の波打ちは目視でわかる場合もありますが、ミリ単位の波打ちの場合は目視ではわかりにくいこともあります。数か所の鉄筋を測定し、細かい波打ちがないかチェックしましょう。

鉄筋定着の長さ

一戸建住宅であっても、基礎部分は一辺の長さが何mにもなります。これほど長い鉄筋は取り回しも悪いため、短い鉄筋をつなげて配筋することが一般的です。

こうして継ぎ足しをした際に重なっている部分の長さを定着の長さといいます。鉄筋の定着の長さは鉄筋の種類や使用するコンクリートの強度などで決まっており、鉄筋コンクリート造の建物では階層でも異なるものです。重なり部分を測定することで定着の長さは容易に把握することができます。

鉄筋の太さ(径)

鉄筋にも多くの種類があり、太さも異なるものです。建設現場では多くの鉄筋が利用されるため、仕様と異なる鉄筋が使われてしまうこともあります。

建築基準法には基礎の鉄筋は径9mmや径13mmのものを使うよう定めているのです。基礎の仕様は住宅ごとに異なります。13mmの鉄筋が多いもの、13mmの鉄筋と9mmの鉄筋が混在しているものなどさまざまです。

図面や仕様書を元に使用されるべき鉄筋を把握し、現地で図面通りの鉄筋が使用されているか確認しましょう。

防湿シート

防湿シートはその名の通り、湿気を防ぐシートのことです。底面に敷き詰められ、捨てコンクリートで固定されます。この防湿シートは、隙間ができてしまうとその機能が半減してしまうものです。大きな破れがあったり、シワができていたりするのは施工がよいとはいえません。

とはいえ、工場ではない現場施工のため小さな破れなどはどうしてもできてしまうものです。小さな破れ程度ならばその上から捨てコンクリートを施工するので、その機能的には影響ありません。

ホールダウン金物の位置・本数・固定状況

ホールダウン金物とは、基礎と土台と柱をつなぐための金物です。これが機能することによって基礎と柱が緊結され、地震での倒壊を防ぎます。ホールダウン金物は設置する位置、本数などが図面によって示されています。これがきちんと設置されているか図面と照合することが必要です。

ホールダウン金物とは、基礎と土台と柱をつなぐための金物です。これが機能することによって基礎と柱が緊結され、地震での倒壊を防ぎます。ホールダウン金物は設置する位置、本数などが図面によって示されています。これがきちんと設置されているか図面と照合することが必要です。

また、ホールダウン金物の位置は正しくとも、ゆがんで設置されていては意味がありません。固定状況は配筋検査の際に、しっかり確認すべきポイントです。

アンカーボルトの位置・本数・固定状況

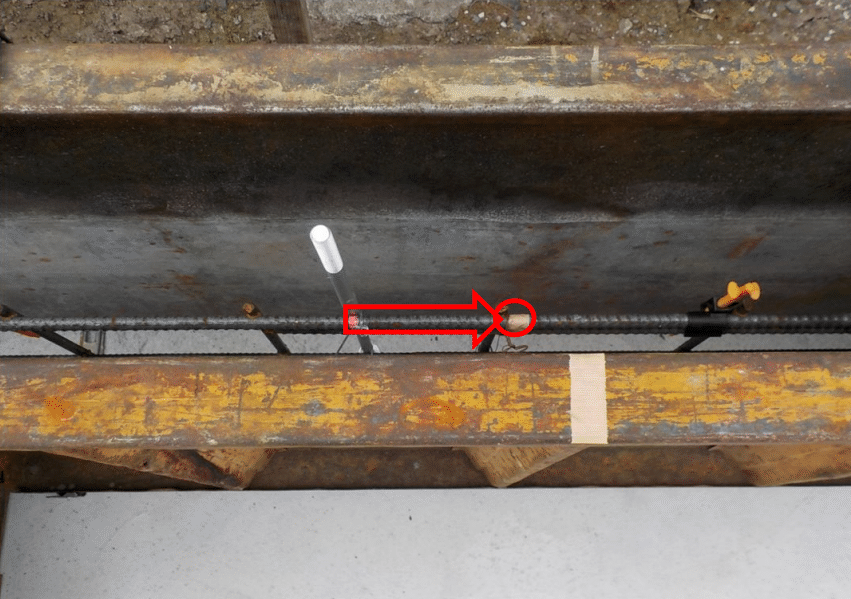

基礎と建物の土台をつなぐ金物がアンカーボルトです。アンカーボルトは配筋検査の段階では基礎の鉄筋に結合されています。このアンカーボルトで確認すべきことは位置や本数です。

木造建物の場合、木材は現場で施工されずに工場などの別の場所で加工されてきます。アンカーボルトの位置が間違っていると土台との緊結ができないのです。本数も足りなければ十分な性能を発揮できません。固定状況についてもホールダウン金物と同様に、曲がっていては施工にも影響します。

アンカーボルトは配筋検査の段階では手直しが可能なものです。ですが、コンクリートを流してしまっては、手直しは容易ではありません。その分、この段階でのチェックが重要となるのです。

また以下の動画でも配筋検査のチェックポイントについて、住宅診断のプロが詳しく解説しています。 気になる方はぜひご覧ください。 https://www.youtube.com/watch?v=1ByjsYIdQZ8

配筋検査で見逃しを防ぐコツ

ここまで配筋検査のチェックポイントをみていきました。いずれの項目も現地で図面や仕様書と照らし合わせて確認しなければなりません。慎重にチェックするのは必要ですが、時間の限られた中で行なうこうした検査は、どうしても見逃しが発生するおそれもあります。

ここではこうした見逃しを防ぐためのテクニックとコツをご紹介しましょう。これらはプロでも使っているテクニックも含まれています。検査をより正確に行うにはどうしたらよいか、みていきましょう。

写真撮影をしておく

まずは写真撮影を徹底して行なうことです。複数の人で配筋検査を行うことが行なうことができるなら、チェック役と撮影役を分担して行なってもよいでしょう。写真を撮影しておくことで見逃しを減らすことができます。施工業者に対して説明する際にも写真があればスムーズに話をすることが可能です。人間の記憶力とは意外に曖昧なもの。見逃しや見間違いを防ぐためにも写真撮影は欠かせません。こうした記録を残すことはプロの検査でもよく行われています。

ホームインスペクションを活用する

どれだけ細かくやっても不安が残る。専門家でもない人が検査をすればこうした不安はぬぐえません。きちんとした検査を希望するならホームインスペクションを依頼することがおすすめです。ホームインスペクターはこの道のプロ。知識も経験も豊富です。さくら事務所のホームインスペクションは実績も業界ナンバーワン。配筋検査も経験豊富なホームインスペクターが行ないます。詳細な調査がほしいと思ったらさくら事務所の以下のサイトをご覧ください。きっと不安が解消されることでしょう。