住宅の性能の中でも「断熱性」は重要な要素となってきました。夏の暑さ、冬の寒さをしのぐには断熱性の高い家が必要です。断熱性はエアコンの使用を前提とする現在の住宅には不可欠なものとなっています。この断熱性の性能を表すのが断熱等級(正式名称:断熱等性能等級)です。2022年10月には「断熱等性能等級6、7」が新設されその性能は向上し続けてきました。

そこで今回は断熱等性能等級と断熱性能について解説していきますので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

断熱等級(断熱等性能等級)とは

断熱等性能等級とは、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)に規定された省エネ性能を表す等級のことを示したものであり、国土交通省が制定しています。「断熱等級」と略して呼ばれることがあります。断熱等性能等級はこれまでに何度も更新されており、2022年4月1日時点では5つのランクが設定されていましたが、同じく2022年10月1日から、戸建て住宅には新たに等級6、7が創設されました。

戸建て住宅の断熱等性能等級は7段階で格付けされる

断熱等性能等級は2022年10月に7段階となりました。これまで最高等級であった断熱等性能等級4は1999年に制定された基準で、世界的には高い基準とはいえませんでした。そこで戸建て住宅の新たな基準として2022年に等級5から等級7が相次いで導入されました。

ここで注目したいのが等級5です。等級5は「ZEH(ゼッチ)基準」相当となっています。ZEHとは、net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)のこと。つまりエネルギー収支をゼロ以下にする家のことです。そのZEH基準よりもさらに厳しい等級が2022年にふたつも導入されることとなりました。新たに導入された7段階の等級の概略を以下の表にまとめました。

| 等級7 | 2022年(令和4年)10月1日施行。暖冷房にかかる一次エネルギー消費量をおおむね40%削減可能なレベルの性能。 |

|---|---|

| 等級6 | 2022年(令和4年)10月1日施行。暖冷房にかかる一次エネルギー消費量をおおむね30%削減可能なレベルの性能。 |

| 等級5 | 2022年(令和4年)4月1日施行。断熱等性能等級4より上位の「ZEH(ゼッチ)基準」相当が断熱等性能等級5になる。断熱材や窓ガラスなどは、断熱等性能等級4以上に高いレベルの断熱が必要となる。 |

| 等級4 | 1999年(平成11年)制定。「次世代省エネ基準」といわれる。壁や天井だけでなく、開口部(窓や玄関ドア)なども断熱が必要となる。 |

| 等級3 | 1992年(平成4年)制定。通称「新省エネ基準」。一定レベルの省エネ性能を確保。 |

| 等級2 | 1980年(昭和55年)制定。40年前の基準なので省エネのレベルは低い。 |

| 等級1 | 上記以外 |

断熱等性能等級ごとの断熱材仕様例

これまでの最高である等級5と、2022年10月から新設された等級6、7。各等級で求められる性能の違いを知るために、使用が求められる断熱材の仕様や厚さの一例(省エネ基準地域区分が「6地域」に属する東京等の場合)を見てみましょう。

|

断熱材 |

等級5 | 等級6 | 等級7 |

|---|---|---|---|

|

天井断熱材 |

吹き込み用グラスウール18K 210mm | 吹き込み用グラスウール18K 270mm | 高性能グラスウール20K 210mm |

|

壁断熱材 |

高性能グラスウール16K 105mm | 【内側】高性能グラスウール16K 105mm 【外側】押出法ポリスチレンフォーム3種 25mm |

【内側】高性能グラスウール20K 105mm 【外側】フェノールフォーム 100mm |

|

床断熱材 |

【内側】高性能グラスウール24K 42mm 【外側】高性能グラスウール24K 80mm |

押出法ポリスチレンフォーム3種 95mm | 【内側】フェノールフォーム 100mm 【外側】フェノールフォーム 100mm |

参照:国土交通省 戸建て住宅断熱仕様の例(6地域・東京等)「③住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度におけるZEH水準を上回る等級について」

グラスウールの仕様は密度と厚みで決められます。「⚪︎⚪︎K」はグラスウールの密度で数字が大きいほど密度の高いグラスウールです。

つまり断熱性能の高さは断熱材の密度と厚さで決まります。断熱性能の高い家にする場合は、断熱材の密度と厚みをできるだけ大きくする必要があります。

断熱等性能等級はUA値で定められる

断熱等性能等級は、必要な「UA値(外皮平均熱貫流率)」が定められています。UA(ユー・エー)は「室内と外気の熱の出入りのしやすさ」を表したもの。建物の内外の温度差を1℃とした時に、建物の内部から外へ逃げる単位時間あたりの熱量を外皮面積で割ることで算出します。つまり、このUA値が小さいほど熱が出入りしにくく、断熱性能が高いということ。東京などの地域(6地域)に関して言えば、等級5ならUA値が0.6、等級6は0.46、等級7は0.26以下でなくてはなりません。

参照:国土交通省 外皮性能のZEH水準を上回る等級案とエネルギー消費量の関係「③住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度におけるZEH水準を上回る等級について」

断熱等性能等級を上げることで得られるメリット

断熱等性能等級を上げるには高性能な断熱材や高精度な施工が必要です。コストも当然かかります。そこまでして断熱性能を上げるのはコストに見合う効果があるからです。

断熱性能を上げると室内環境がより快適になります。それだけでなく、長期優良住宅に認定される、補助金を受けられる可能性があるといった効果もあります。断熱性能等級を上げることで得られる効果をみていきましょう。

断熱等性能等級が上がると室内環境が快適になる

断熱等性能等級が上がるということはUA値が小さくなるということ。つまり、室内と外気の熱の出入りがしにくくなる、外気の温度が室内に伝わりにくくなる、ということです。これは要するに、エアコンを無駄なく効率的に使えるという意味でもあります。夏は設定温度が高めでも涼しくいられますし、同様に冬は設定温度を低めにしていても暖かく過ごせるようになるのです。

光熱費を削減出来る

断熱等性能等級を上げることで、光熱費の削減が可能です。

たとえば東京における同条件の住宅で断熱等級4(省エネ基準)の家と断熱等級5(ZEH基準)との光熱費を比較すると年間6万円以上も差が生まれるとの試算データも存在します。

なぜこのような差が生まれるかというと断熱等性能が高いほど、外気温の影響を受けにくくなり、冷暖房の効果を高められるためです。その結果、冷暖房の使用時間や設定温度を抑えられ、光熱費の節約につながるのです。

ヒートショックや熱中症などのリスクが抑えられる

断熱等性能等級を上げることで室温の急激な変化を防ぎ、ヒートショックや熱中症のリスクを抑えられます。

ヒートショックは、急激な温度変化により血圧が大きく変動することで発生します。一方で熱中症は、高温の環境下で体温調節機能が破綻することで起こります。建物の断熱性能を高めることで、室内の温度変化を緩やかにし、体への負担を軽減出来るのです。 これにより、ヒートショックや熱中症のリスクを抑制出来ます。

補助金を受けられる可能性がある

断熱等性能等級の高い住宅には、室内環境の他にもメリットがあります。そのひとつが、行政などからの補助金です。たとえば2024年現在、断熱性能に関する補助金制度には以下のものが挙げられます。

|

補助事業名 |

子育てエコホーム支援事業 |

戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業 |

|

目的 |

子育て世帯や若者夫婦世帯が高性能な住宅を取得しやすくすること |

ZEHの更なる普及を図り、住宅の省エネ化を推進すること |

|

補助対象 |

子育て世帯や若者夫婦世帯が新築する 1)ZEH住宅 2)長期優良住宅 |

1) ZEHの要件を満たす新築住宅 2) ZEH+住宅(高い省エネと再エネ活用した住宅) |

|

補助額 |

1)80万円/戸 2)100万円/戸 |

1) 55万円/戸 2) 100万円/戸 |

なおZEH住宅・長期優良住宅はともに断熱性能だけでなく、太陽光発電などの再生エネルギー設備の導入や耐震性能の向上など、他の要件を満たさなければならないケースがあります。注意しましょう。

断熱等性能等級と認定住宅制度との関係性

住宅には長期優良住宅、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)、低炭素住宅などの認定住宅制度があり、これらの認定を受けるには、断熱等性能等級などの基準を満たす必要があります。

たとえばZEHは、断熱等性能等級5以上が必要です。断熱等性能等級が高いほど省エネ性能が高く、快適な住環境を実現できます。これらの認定を受けることで、補助金や住宅ローン控除などの経済的メリットを得られるため、住宅を選ぶ際は、しっかり理解しておきましょう。

ここでは、断熱等性能等級と認定住宅制度との関係性について、さらに詳しく解説します。

断熱等性能等級と長期優良住宅認定との関係性

長期優良住宅の認定制度は、住宅の品質向上と長期的な利用を促進するために設けられた制度です。この制度のもとで、断熱性能は非常に重要な要素となります。

2022年10月の改正により、長期優良住宅の認定を受けるためには、断熱性能の「等級5」以上が必要とされるようになりました。これは住宅のエネルギー効率を高め、快適な居住環境を実現するための基準です。

長期優良住宅に認定されると、住宅ローン控除の借入限度額の増額や固定資産税の減税期間の延長など、住宅購入を検討している人にとって大きなメリットを得られます。

断熱性能の「等級5」以上を達成することは、省エネルギー性能の向上だけでなく、住宅の快適性や耐久性を高めることにもつながります。そのため、長期優良住宅の認定を目指す際には、断熱性能にとくに注意を払う必要があります。

断熱等性能等級とZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)との関連性

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とは、高断熱・高気密化や高効率設備により、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅です。ZEHの認定を受けるには、断熱等性能等級5以上の高い断熱性能が求められます。

断熱性能が高いほど冷暖房の効率が上がり、省エネ効果が高まります。ZEHは、こうした高断熱化と再生可能エネルギーの活用により、快適な室内環境を保ちつつ、エネルギー消費量の大幅な削減が可能です。

経済産業省および環境省による戸建ZEH補助事業では、ZEHの建設に対して補助金が支給されています。これにより初期コストの負担を軽減しつつ、長期的な光熱費の削減が可能となります。

断熱等性能等級と低炭素住宅との関連性

低炭素住宅とは二酸化炭素の排出抑制に寄与する住宅です。所管行政庁が認定を行います。認定基準は、省エネ基準に比べ一次エネルギー消費量が20%以上削減されていることなどが求められます。

断熱性能は、低炭素住宅の認定基準のひとつです。高い断熱等性能等級を達成することで、冷暖房の効率が上がり、エネルギー消費量の削減につながります。断熱等性能等級4以上であれば、低炭素住宅の断熱性能基準を満たせます。

低炭素住宅に認定されると、税制優遇や補助金などのメリットが受けられるほか、環境負荷の低減や光熱費の削減など、長期的なメリットも期待できます。

断熱等性能等級を上げる際の注意点

新たな断熱等性能等級ができても、それだけで住宅の断熱性能が上がるわけではありません。それぞれの等級にふさわしい材料や工法が必要です。

そして高性能な材料は当然ながら材料費も高額となるもの。そして上がるのは材料費だけではありません。高度な性能を発揮するためには高い施工品質も必要です。

ここでは、どれくらいコストが上昇するのか、建築現場ではどんな点に気を付けるのか解説します。断熱等性能等級を上げるための注意点を確認しましょう。

等級を上げると建築費用も高くなる

断熱等性能等級が高ければ高いほど過ごしやすい家になり、さらに補助金が受けられるメリットもあります。ただその反面、既に見てきたように、必要な断熱材の仕様や厚さが変わってきます。当然それは、建築費用にかかってきます。実際、どれくらい費用は変わるのでしょう。

仮に、いま新しく建てようとしている2階建て住宅が断熱等性能等級5だとしましょう。もし断熱等性能等級6を取得しようとすればプラス100万円、断熱等性能等級7を取得しようとすればプラス200万円以上。これくらいのコストアップを見込んでおくといいでしょう。

住宅全体を考えると何千万円もの費用がかかるわけですので、100万円も200万円もほんの誤差に感じられるかもしれませんが、そこはいったん、どうぞ落ち着いて。空調が効率的になることで電気代を抑えながら快適な生活を送ることができるというメリット、それとコストアップによるデメリットを十分に比較検討してみてください。

高い等級ほど施工品質を求められる

断熱等性能等級を高くするには、材料だけでなく気密処理をはじめとした施工品質が重要です。断熱性能が高くなると外気と室内の温度差が生まれ、結露が発生しやすくなります。

この結露を防ぐのが気密処理。気密処理は隙間なく断熱材を施工し、端部や継ぎ目にもれなく気密性の高いテープなどを貼る方法が一般的です。こうした気密処理は施工品質に左右されやすいのです。高い施工品質を求めると、腕のよい職人さんを何人もそろえなければなりません。施工品質を上げるとコストも上がってしまうのです。

適切な換気計画が必要

断熱等性能等級が高い住宅は、その気密性能も同時に高くなります。これは、外部からの熱の侵入を防ぎ、また室内の熱を逃げにくくするためです。

しかしこの高い気密性により、室内の空気が新鮮な外気と交換されにくくなり、空気がよどみやすくなります。その結果、湿気が溜まりやすくなり、カビやダニが繁殖しやすい環境が生まれ、これが人体に悪影響を及ぼすことがあるのです。

このような問題を防ぐためには、適切な換気計画が必要です。換気扇の能力や、各部屋に給気口を設置して自然に空気の流れが発生するような設計が求められます。また、冷暖房の効率を上げるために、熱交換換気扇の採用もひとつの方法です。

熱交換換気扇は、室内の排気から熱を回収して新たに取り入れる空気を温めることで、室内の温度変化を抑えつつ新鮮な空気を供給するものです。このように断熱等性能等級が高い住宅では、計画的な換気を通じて、快適で健康的な室内環境を維持することが求められます。

これから家を建てるならどの断熱等性能等級にすべき?

断熱等性能等級は大きく変わりました。これまで最高の等級だった等級4は7段階の真ん中に過ぎません。

2025年にはこの断熱等級4が標準となります。つまり、断熱等性能等級4は事実上最低限の水準となるのです。しかも以前から断熱等性能等級4のレベルでは断熱性能は不十分といわれてきました。

断熱等性能等級以外にも「HEAT20」という基準があり、その3つのグレードのうちG2は等級6、G3は等級7と同レベルです。自治体によってはHEAT20の基準を上回る住宅性能基準を定めており、省エネ性能の高い住宅の積極的な供給を目指す流れにあります。

以上のことからこれから家を建てる際は等級6以上の家を想定するとよいでしょう。

断熱性能をチェックするには

あなたはご自宅の断熱性能がどのレベルなのか、ご存じですか?建築士には説明義務がありますので、もし説明を受けていない場合は、問い合わせてみてください。またさくら事務所のような第三者機関が図面調査を行うことで断熱性能を調べることもできます。

前述したように、2025年4月以降は、省エネ基準義務化により、新たに着工する全ての建物に「省エネ基準」適合が求められます。つまり、新築住宅において最低でも断熱等性能等級4が求められる点を念頭に置いてご確認ください。

また残念ながら、図面上での断熱性能が高くても、施工ミス、施工不良によって実際の断熱性能が下がってしまっているという例が数多くあります。断熱材というものはその性質上、住居が完成すると壁や床、天井に隠れて目に見えなくなるものですから、仕様通りに断熱材が使われているかどうかを確認できるのは「工事中」のタイミングしかありません。

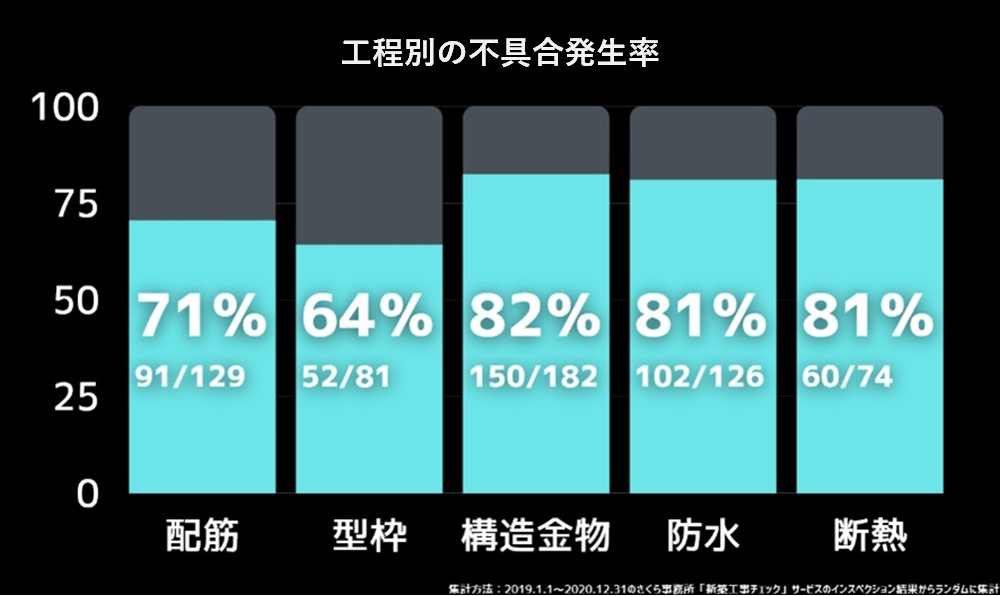

新築工事中の施工ミスについて私たちが調べたところによると、断熱材に関係した箇所に関しては約80%の確率で何かしらの施工ミスが発生していることがわかりました。

さくら事務所では工事中の住宅を検査する「新築工事中ホームインスペクション」サービスも行っており、施工ミスを未然に防ぐべく、取り組んでいます。ぜひご活用いただき、断熱性能の高い住宅で快適な生活を手に入れてください。

また以下の動画では、断熱工事の注意点を住宅診断のプロが詳しく解説しています。 気になる方はぜひご覧ください。

◆参考動画◆【注文住宅】省エネ・高気密高断熱の要所!検査のプロが教える断熱工事の注意点

https://www.youtube.com/watch?v=NbN1Z_r2hQM

断熱材の施工チェックには新築工事中ホームインスペクション(第三者検査)サービスのご検討を

暑さと寒さをしのぐには断熱が不可欠であり、エアコンの使用を前提とすると、断熱性能の低い家は省エネの観点からもマイナスとなります。

遅まきながらも少しずつ改善の傾向がみられる日本の断熱材ですが、実際に施工中のところへ断熱材の検査に伺うと、隙間があいていたり、断熱材がしっかり留まっていなくて下がってきていたりすることがあり、どんなに性能の良い断熱材を使用しても、施工がしっかりしていなければ断熱性能は低下しますし、壁の内部結露などを起こしてしまう可能性もあります。

新築工事の段階ですでに「約80%」の施工ミスを発見!

私達さくら事務所が、2019~2020年にかけて大手ハウスメーカーや地元の工務店まで幅広く工事中の施工ミスを集計・分析した結果、おおよそ8割近く発生していることがわかりました。

※【参考コラム】新築工事の時点で8割に欠陥が!?工程・タイミング別チェックポイント

「新築工事中ホームインスペクション」サービスは、本来施工ミスを防ぐ最も良いタイミングである工事中に、完成後には発見できない基礎・構造など建物の重要箇所について、建物に精通したホームインスペクター(住宅診断士)が複数回の検査をし、新築一戸建て引き渡し前チェック(内覧会立会い・同行)も併せて行います。

施工ミスの原因は、現場監督が「法律や規定を知らなかった」「うっかり間違えた」など、初歩的なことが多いです。しかし、工事中の施工不良は住宅完成後に立ち戻り検査をすることができなく、時限爆弾式に10年以上たってから大きな不具合が発生するなどのケースも多々あるので、未然に防ぎたいお客様には、当サービスを強くおすすめしております。

- 工事途中からのご利用も問題ありませんので、お急ぎの方はまずは一度お問合わせください。

- 特に、現在設計もしくは建築中の住宅が断熱等性能等級3にあたる場合は、2025年度の省エネレベルに満たない可能性があります。まずはお早めにお問い合わせください。

さくら事務所は業界No.1!経験年数20年以上のプロ集団が提供

さくら事務所は、国内におけるホームインスペクション普及のパイオニア的存在であり、これまでご依頼実績は業界No.1(累計72,000件超)、満足度98%(Google口コミ☆4.8)と非常に有り難い評価をいただいております。

非常に重要な観点である「第三者性・中立性」を保持しながら、建築・不動産・防災・マンション管理など、あらゆる難関資格を持つメンバーが連携、サービスご利用後にもあらゆる住まいのご相談に対応するための「永年アフターフォローサービス」もご用意。これから暮らす住まいの安心に加え、心強い建築士と末永いお付き合いをいただける内容となっております。

- ご依頼から概ね3日~1週間以内での調査実施が可能です。お急ぎの方は、まずはお問合せください!