阪神淡路大震災は、日本の住宅業界・建築業界に大きな衝撃を与えた出来事でした。震災により命を失われた方々に、深く哀悼の意を表するとともに、被災された皆様とそのご家族に心よりお見舞い申し上げます。

多くの方々が震災による甚大な被害を目の当たりにし、その記憶を今も鮮明に覚えていることでしょう。この震災をきっかけに、日本の耐震基準は見直され、住宅の安全性に対する意識も大きく変わりました。

この震災から学べることは非常に多く、特に30年という節目を迎えた今、改めて再確認すべき教訓があります。本記事では、この震災が私たちに教えてくれる「住宅の安全性」や「築年数が古い物件に潜むリスク」について考えていきます。

築30年以上の住宅でのご依頼が増加、市場の背景と変化

なぜ今、中古住宅が選ばれるのか?

近年、中古戸建て住宅の取引が急増しています。私たちが提供しているホームインスペクション(住宅診断)サービスの利用も昨年比で1.6倍に増加しました。

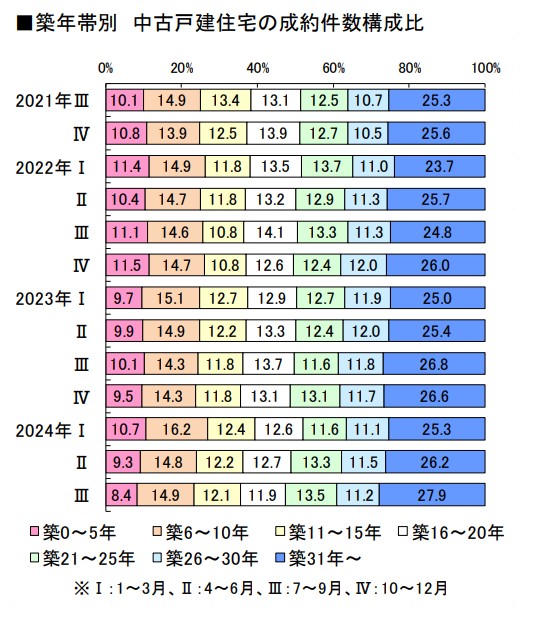

7~9月期の築年帯別の成約件数構成比をみると、特に築30年以上の成約の件数比率が高いことが伺え、それに伴い、私たちが提供しているホームインスペクション(住宅診断)サービスの利用も築30年以上の物件でのご依頼件数が高まってきています。

出典:東日本不動産流通機構

この背景には、不動産価格の高騰があり、特に、都市部の新築マンション価格が高騰し、予算を考慮した結果、駅から少し離れた築年数の古い戸建てをリフォームして住むという選択をされる方が増えています。

多くの方が価格の上昇により、新築を断念し、築年数が経った住宅でも「修繕すれば快適に住める」と考えており、インスペクション現場でも、古い物件を手直しして長く住み続けたいという相談が増えています。

ストック時代に突入した日本の住宅市場

中古住宅への注目は都市部に限りません。地方でも、築年数が古い住宅を修繕して暮らす選択肢を取る方が増えています。日本全体で「新築から中古へ」という流れが進んでおり、住宅市場は「ストックの時代」に突入しようとしています。

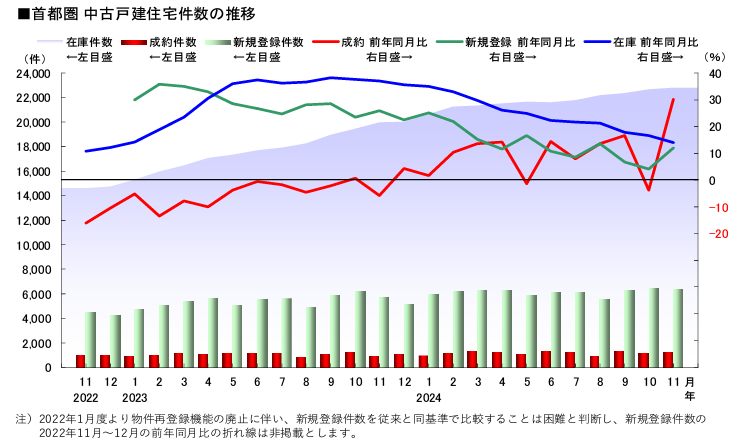

出典:東日本不動産流通機構

2024年11月の首都圏における中古戸建て住宅の成約件数は 1,262件で前年比プラス30.2%の大幅増となりました。

二次流通が活性化することで、購入した家が適正な価格で売却できる可能性が高まるため、このような変化は、住宅の資産価値を高める点でも重要となってきます。

中古住宅に潜む危険:震災データが示す教訓

劣化した建物が抱えるリスクとは

築年数が古い住宅では、経年劣化による雨漏りやシロアリ被害といったリスクが伴います。こうした問題の多くは修繕で解決できますが、それを知らずに購入してしまうと、大きなトラブルに発展することもあります。

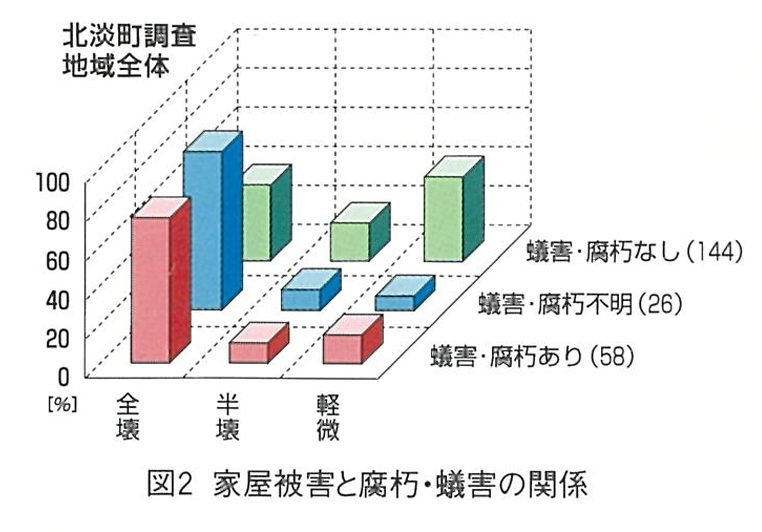

阪神淡路大震災の調査報告書では、倒壊した建物の多くで腐朽やシロアリ被害が確認されたと報告されています。腐朽やシロアリ被害がある建物は、築年数や地域を問わず、地震による大きな被害を受ける可能性が非常に高いとされています。

出典:阪神・淡路大震災と蟻害・腐朽による建物被害(ミサワホーム総合研究所、大阪市立大学専任講師 土井正)

建物の安全性は築年数だけでなく、劣化状態にも大きく依存します。建物のコンディションを保つためには、定期的な点検とメンテナンスが不可欠です。それが命を守る最善の方法であることを忘れてはいけません。

知っておくべき耐震基準の進化と3つの時代区分

耐震基準は、大きく以下の3つの時代に分けられます。

旧耐震基準(1981年以前)

1981年以前に建てられた建物は、旧耐震基準に基づいています。この基準では、中規模の地震に耐えられることを想定しており、大規模な地震に対する備えは十分ではありません。阪神淡路大震災や熊本地震、能登半島地震の被害報告からも、旧耐震基準の建物が倒壊しやすいことが明らかになっています。

新耐震基準(1981~2000年)

1981年以降は、新耐震基準が適用されました。この基準では、震度6-7程度の地震でも倒壊しないことを目指し、人命を守ることを目的としています。熊本地震などの調査によると、旧耐震に比べると倒壊率は大幅に下がっていますが、それでも前回や大きな被害を受けるケースが一定数確認されています。

現行基準(2000年以降)

2000年には耐震基準がさらに強化され、現行基準となりました。この基準では、設計や施工が適切であれば、地震による倒壊リスクは非常に低いとされています。熊本地震や能登半島地震でも、2000年以降の建物の多くは倒壊を免れており、命を守る観点からも非常に重要な進化と言えます。

ただし、現行基準を満たしていても、施工ミスや劣化があれば安全性が損なわれる可能性があるため注意が必要です。

この3つの基準を理解することは、不動産取引において非常に重要です。不動産の購入を検討する際、「旧耐震か新耐震か」は多くの方が気にするポイントですが、近年は「2000年以降の基準」であるかどうかにも注目が集まっています。

特に、旧耐震基準の物件はローン審査が通りにくいケースもあり、資産価値や安全性の観点からも注意が必要です。

地震に強い家を作るための3つの重要ポイント

阪神淡路大震災の被害報告は、住宅の安全性に関して重要な教訓を教えてくれます。当時の耐震基準を満たしていても、シロアリ被害や腐朽、雨漏りなどの劣化があれば、建物が大きな被害を受ける可能性が高いことが明らかになりました。この事実は、建物の「メンテナンス」がどれほど重要かを示しています。

これからの時代、中古住宅取引が本格化する中で、震災データを元に学ぶべき3つのポイントを整理しました。

立地

地盤の状態は建物の耐震性に直結します。揺れやすい地盤では建物が大きなダメージを受けやすく、揺れにくい地盤では被害が抑えられることが過去の地震からも明らかです。阪神淡路大震災でも、地盤の特性によって被害の大きさが異なることが確認されています。

建物の立地を選ぶ際は、「J-SHISハザードステーション」などの揺れやすさマップを活用し、自分が住む地域の地盤特性を事前に調べることが重要です。また、湿気の多い地域や風通しが悪い場所では、シロアリや腐朽による劣化リスクも高まります。

初期性能

これは、新築時の耐震性能や設計・施工の品質に関わる部分です。中古住宅では、先述した、1981年以前(旧耐震)、1981~2000年(新耐震)、2000年以降(現行基準)という区分によって耐震性能に差があるため、購入前には必ず耐震診断を行い、建物の性能を把握することが重要です。

特に、旧耐震基準の建物は壊滅的な被害を受ける可能性が高いため、補強が必須です。耐震補強が難しい場合は、耐震シェルターや耐震ベッドの導入も検討するべきです。

一方、新耐震基準や2000年基準の建物でも、設計ミスや施工ミスがあれば、被害を受けるリスクがあるため、信頼できる施工業者や第三者機関によるチェックが必要です。国土交通省の報告によると、熊本地震で倒壊した2000年以降の住宅7棟のうち3棟は「現行規定の仕様となっていない接合部」の可能性があり、設計もしくは施工ミスの可能性が示唆されています。

性能維持(メンテナンス)

建物は経年劣化します。シロアリ被害や雨漏りといった劣化が進めば、耐震性能が高い建物でも安全性が損なわれます。

定期的な点検とメンテナンスを行うことで、建物の性能を長期間維持することが可能です。具体的には以下のような対応が推奨されます。

- 外壁や屋根の補修:10~15年ごと

- シロアリ予防剤の散布:5年ごと

これらを適切に行うことで、建物の安全性を保つだけでなく、資産価値を維持することにもつながります。

震災の教訓を未来に活かすために

阪神淡路大震災から30年、日本の住宅市場は大きな変化を迎えています。中古住宅の流通が活発化する中、住宅の安全性を確保するために必要な知識や対策を持つことが重要です。

雨漏りや腐朽、シロアリ被害を防ぎ、適切なメンテナンスを行うことで、住宅の資産価値を守りながら、命を守ることができます。この震災の教訓を未来に活かし、安全で安心な暮らしを実現していきましょう。